- Ninguna Categoria

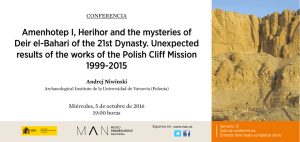

El Escriba del Faraón

Anuncio