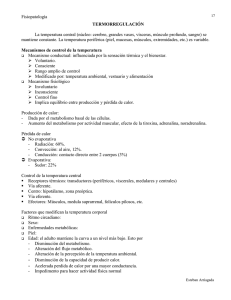

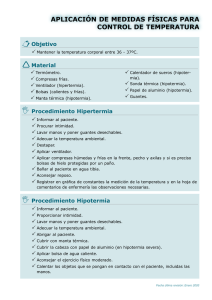

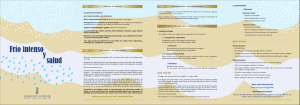

Repercusiones de la hipotermia no intencional inducida por

Anuncio