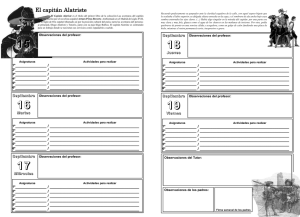

Limpieza de sangre

Anuncio