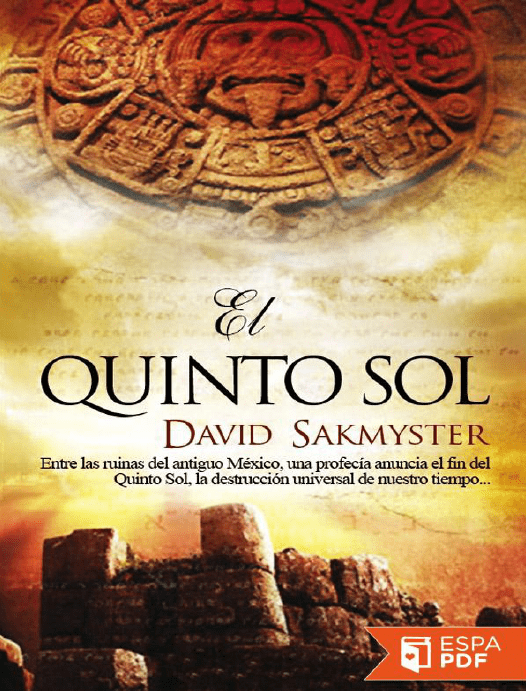

El quinto sol

Anuncio