Sabor a chocolate

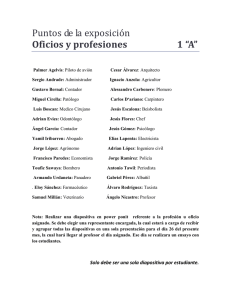

Anuncio