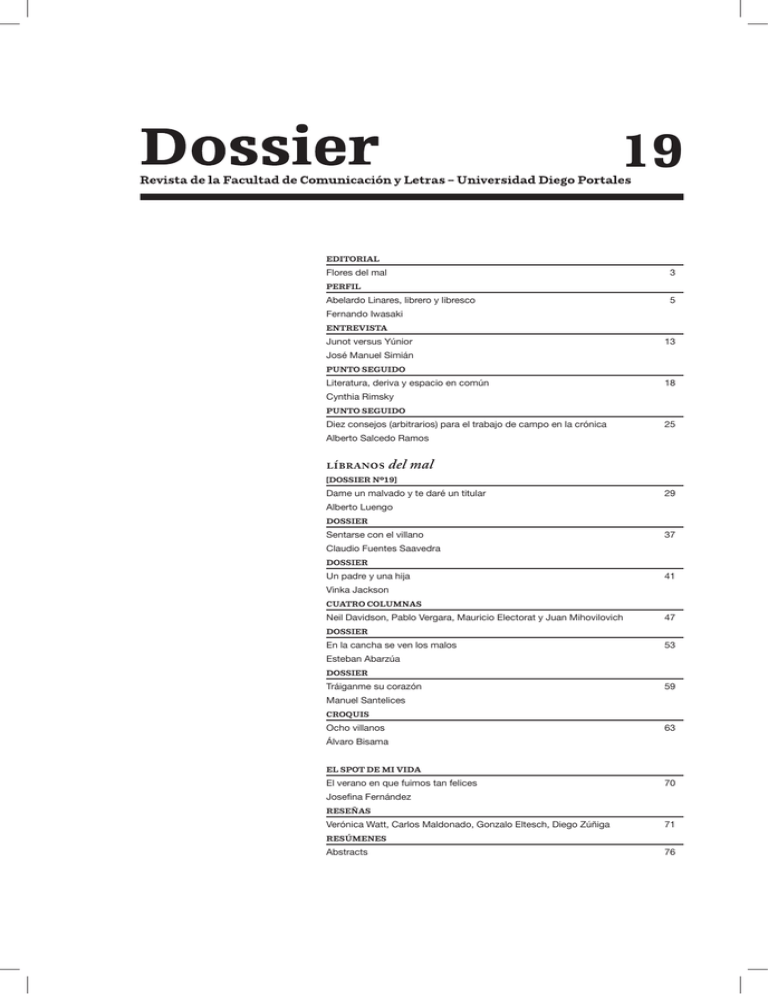

líbranos del mal

Anuncio