Ema Cibotti - Historias mínimas de nuestra historia

Anuncio

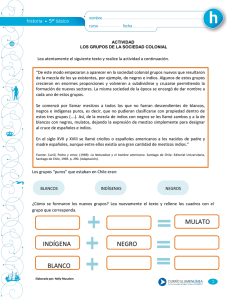

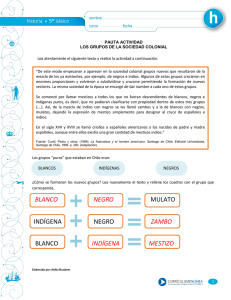

Ema Cibotti Historias mínimas de nuestra historia (Fragmento) Editorial Aguilar, Buenos Aires, 2011. V - De eso no se habla - Los más negados Los esclavos negros fueron omnipresentes en todas las ciudades coloniales, todavía más que en la de Buenos Aires. Contra lo que habitualmente se cree, en la ciudad-puerto su número nunca alcanzó la proporción que tuvo en el interior. El Censo de 1778 proporciona datos —que el sentido común no ha aceptado— sobre la composición étnica de la población del territorio. En las cabeceras jurisdiccionales, el predominio africano era absoluto: en Córdoba representaba el 58 por ciento de la población; en Catamarca, el 74 por ciento; en Santiago del Estero, el 72 por ciento; en Salta, el 48 por ciento; en Tucumán, el 44 por ciento; en Jujuy, el 63 por ciento, y en Buenos Aires, el 30 por ciento. Por cierto, casi todos los porcentajes disminuyen cuando se promedia a los esclavos negros de la campaña, a excepción de Tucumán, que tenía en la época una población rural de 16.000 habitantes, de los cuales 11.000 eran negros esclavos; obviamente, no estaban vinculados al servicio doméstico urbano, sino al trabajo servil en los obrajes y las estancias jesuitas. Los grupos étnicos, que en la Colonia se llamaban castas, eran descendientes de indígenas, negros, mestizos y mulatos divididos según las cruzas y mezclas de población. Por fuera de los que se definían como "blancos", el territorio controlado por el Virreinato contabilizaba ya en 1778 más negros y mestizos que sobrevivientes de los pueblos originarios. Sin duda, el criollo tenía la piel morena. Sin embargo, su negritud siguió siendo negada por la historia oficial, y por la otra también. Las primeras generaciones posteriores a la Independencia fueron camuflando en los censos a los pardos y morenos como trigueños, hasta transformarlos en criollos, a secas, sin identificación étnica alguna. Esta suerte de "argentinización" —y de paso, "blanqueo"— se completó después de 1880. Paradójicamente, durante el siglo XX, cuando los movimientos populares quisieron reconocer las raíces de aquel pasado borrado, ensalzaron al "cabecita negra" como un arquetipo de la cruza del vencedor blanco con el indígena vencido, pero la exclusión continuó, porque el parte de guerra omitía hablar del decisivo aporte de la población negra. Nadie quiso averiguar, y los censos desde 1895 omitieron preguntar. La matriz del criollismo emergía prejuiciosa desde su cuna; el gaucho despreciaba al negro en la canción popular. Y sin embargo, en las montoneras el componente moreno fue fundamental; no podía ser de otra manera, dado su predominio demográfico en el norte del país. Baste ver las pocas fotografías que retratan a las huestes del "Chacho" Peñaloza, por ejemplo, para confirmar con la mirada lo que dice la estadística. ¿Por qué tanta negación? No se trata sólo de prejuicio; es también la ignorancia de creer que los rasgos africanos sólo exis- ten si se observan en la cara de la gente. Pues no, las raíces negras habitan en muchas familias cuyos bisabuelos o tatarabuelos nacieron en el territorio: no es necesario retroceder más de cien años para encontrar el origen de la sangre de los actuales afroargentinos. Lucas Fernández y la defensa de la identidad Después de Caseros, la población negra de Buenos Aires tuvo que reacomodarse a la nueva situación política que emergía, compleja, para quienes habían adherido al gobierno de Juan Manuel de Rosas sin demostrar fisura alguna durante más de veinte años. No es casual, entonces, encontrar entre la larga lista de periódicos y hojas sueltas de la época el primer número de un nuevo órgano con título más que elocuente: La Raza Africana o sea el Demócrata Negro, un semanario que se presentaba como una expresión más de la libertad de opinión que animó el trabajo de las imprentas a partir de 1853. Corría el año 1858, y su propietario, Lucas Fernández, un decidido mitrista, intentaba romper definitivamente con el sello rosista que identificaba a toda su colectividad. La publicación duró solo cuatro meses, por desavenencias entre Fernández, que aceptaba no saber nada de publicaciones, y su redactor, un periodista llamado Zandalio Escuti y Quiroga, cuyo apellido o seudónimo (imposible saberlo) se pierde en los anales de la gráfica de la época. Fernández insistió y sacó a la luz El Proletario, un periódico semanal que se ofrecía como órgano político, literario y de variedades por una sociedad de la clase de color. Tuvo ocho en- tregas y desapareció por falta de recursos el 16 de junio de 1858. En sus columnas, Fernández pudo sentar un precedente. Escribió en primera persona, identificó a la población negra como clase racial pero también como los más pobres, y a la vez demostró que su colectividad, aun después de la partida de Don Juan Manuel, podía y debía aspirar a la práctica política. Fue un intento que no pasó inadvertido ni en su época ni después; sus dos periódicos figuran en la lista del catálogo del periodismo y la imprenta argentina. En el primer número, del domingo 18 de abril de 1858, escribió: Hoy principalmente, que principian a echar raíces entre nosotros recién por primera vez, las instituciones democráticas y las ideas de libertad, conviene que se populanzen [sic] también y echen raíces las ideas de verdadera igualdad y que se hagan efectivas; parque tras ella vendrá la educación de la clase de color y como consecuencia de ésta el afianzamiento de ellas. Pero esto no quiere decir tampoco que nuestros hermanos se echen a esperar que les hagan el bien: no, ellos deben hacer y propender de su parte también para alcanzarlo; con tanto más deber cuanto que ellos son inmediatamente los beneficiados. [...] Todos los hombres de color deben hacerlo, y el que no lo haga así, traiciona y abandona sus intereses propios y los de sus hijos, y pierde ya con justicia el derecho de quejarse de su situación y porvenir. Sin la asociación no hay nada; nada puede el hombre aisladamente y entregado a sí mismo. El principio de la asociación, apoyado por la máxima inconclusa de: en la unión está la fuerza, y por esta otra, su antítesis: divide y reinarás, está sancionado por la aprobación universal, y constituye tal vez la primera gloria del siglo actual. Todo lo dicho conserva vigencia. Pintura a la cal Ciertamente, fue un problema de número, de cantidad. Imposible competir con el aluvión inmigratorio: los gringos entraban por el puerto y se desparramaban por doquier, en las calzadas, en las plazas, en todas las calles y esquinas porteñas. Ocupaban los empleos y los oficios, pero también trabajaban a jornal; calificados o no, eran los nuevos maestros yeseros, cocheros, cocineros, domésticos, zapateros, carpinteros, herreros. Para los negros, el desplazamiento fue brutal, repentino y por lo tanto inesperado. Ellos, que podían contar, como pocos criollos, con ascendientes hasta los tiempos de la Colonia, no tenían ya lugar propio en la ciudad-puerto. La mezcla era imparable, y se diluían en ella, porque las proporciones eran muy desiguales. El fenómeno no pasó inadvertido en la época. Las sociedades y naciones de negros habían sido muy importantes en Buenos Aires y desde 1813, además, se mantenían unidas gracias al aporte económico de sus miembros, ganado en los oficios porteños. La organización sostenía todo el año las comparsas que animaban los días de Carnaval. Pero, justamente, la ausencia de esa música pura, cada vez más mezclada con los compases de la habanera o la milonga, la precariedad de las condiciones de vida de sus cultores y, sobre todo, su avanzada edad auguraban su irremediable extinción. En víspera de los Carnavales de 1902, un periodista de Caras y Caretas conversó con cuatro mujeres negras, muy ancianas, que vivían en la calle México al 1200, aferradas a los recuerdos de medio siglo atrás, cuando los gringos se disfrazaban de negros "haciendo unos bailes con morisquetas que eran una verdadera ridiculez". Pero hasta esas imitaciones que evocaron con sorna ante el periodista empezaban a desaparecer. Los solares que agrupaban a los negros en reinos y naciones estaban abandonados, sus habitantes se habían dispersado por la ciudad o habían partido. Al terminar el siglo XIX, los reinos de las naciones Benguela y Camundá ya no existían, y sus ruinas patrimoniales quedaron afectadas al Consejo Nacional de Educación. El deterioro de sus medios de vida había adquirido un giro irreversible en la década de 1870. Sin eufemismos, la comparsa 6 de Enero cantó en 1876: Apolitanos usurpadores que todo oficio quitan al pobre. Si es que botines sabes hacer, ¿por qué esa industria no la ejercés? Ya no hay negros botelleros, ni tampoco changador, ni negro que venda fruta, mucho menos pescador. Porque esos apolitanos hasta pasteleros son, y ya nos quieren quitar el oficio de blanqueador. En el mismo reportaje de 1902, las ancianas evocaron frente al cronista, con gracia y picardía, otros días y también otras noches mejores: "Armábamos unos cantones que eran famosos, pues había muchachas, entre ellas mis dos hermanas, que se llevaban a la tina hasta los vascos de la Aduana". La mezcla se había producido espontánea, masiva, por imperio de la necesidad más que por elección, y sólo podían acreditar identidad aquellas cuatro mujeres que habían decidido no separarse de sus memorias. Una poetisa en el conventillo Ida Edelvira Rodríguez, muy probablemente nieta de esclavos negros, se ganó la vida corrigiendo pruebas de imprenta en un diario vespertino (no sabemos cuál) de los tantos que se publicaban en la ciudad de Buenos Aires en la década de 1880. Su biografía asoma porque fue una escritora y poeta enlistada por el primer y gran ensamblador de vidas biografiadas de la literatura argentina, Ricardo Rojas, en su monumental Historia de la literatura argentina. Pero sus señas circularon, además, porque Bernardo González Arrili, asiduo lector de la obra de Rojas, la incorporó, a su vez, a su lista de biografías de hombres y mujeres de la historia argentina. Curiosamente, en el relato de Arrili, la identidad afroargentina de Ida se expone sin tapujos. Eso no sería notable si no fuera porque el mismo autor ha omitido el dato en la biografía del educador y jurista Antonio Sagarna. Todo el relato gira en torno a la negritud de la poeta. La visita en un conventillo de la calle Venezuela, donde vivía, modesta, cuidando a su anciana madre, abre el siguiente diálogo: Apareció una joven negra. —¿Vive aquí la señorita Ida Edelvira Rodríguez? —Servidora de usted —respondió la joven. Aquella respuesta usual salía bien de sus labios. El abuelo, si no el padre, debieron ser esclavos. Sobre un lecho, pobrísimo, descansaba, con fatiga evidente, una mujer tan negra como la joven. —Mi mamá —nos presentó con naturalidad y nos ofreció una silla. Muchas veces hemos hablado e interrogado a personas notables o encumbradas, pero jamás iniciamos una conversación con mayor embarazo. La cronista no es otra que la escritora Emma de la Barra, y Arrili, un persistente hurgador de archivos, ha encontrado sus notas entre los papeles de Joaquín Castellanos. Él mismo le había contado sobre la poeta y su rastro perdido: "La que me dejó una impresión mayor, por una circunstancia especialísima, fue Ida Rodríguez. [...] Ya no la recuerda nadie. Se ha borrado su apellido, tan inexpresivo por abundante, de la memo- ria de las gentes [...] Voy a buscar entre mis papeles unas anotaciones que conservo desde hace muchos años". Y de este esfuerzo resulta la biografía de Arrili, que no omite presentar la foto de Ida y algunos datos más. Ida amaba los textos de la Antigüedad clásica, y sobre todo los autores de la Roma del Imperio; los leía, prestados de la biblioteca del padre de una amiga, pues ella en su habitación de conventillo no tenía un solo libro. La sorpresa de Ricardo Rojas, la incomodidad de Emma de la Barra y la impresión de Joaquín Castellanos son pruebas irrefutables de la dificultad que experimentaban los porteños negros para ser interpelados como tales en las últimas décadas del siglo XIX. El criollismo se había blanqueado totalmente. Y si se trataba de mujeres negras, educadas, la dificultad del reconocimiento, por excepcional, era aún mucho mayor. Resulta imposible saber, entonces, cuántas otras hubo, en las mismas circunstancias, época y lugar. Ojos y oídos en el Congreso ¿Cómo describir la cotidianidad parlamentaria de comienzos del siglo XX sin hacer alguna referencia a los ordenanzas del Congreso Nacional? Habían llegado al cargo por recomendación y pertenecían por lazos de sangre al complejo entramado de las familias de la oligarquía criolla, nietos e hijos naturales de padres conocidos y criollas negras, pero también veteranos, sobrevivientes de la guerra del Paraguay. El perfil era tan común y aceptado que no llamaba la atención ni siquiera de los cronistas de la época. El propio Ramón Columba comenta que son negros "como la mayoría de los que utiliza entonces el Congreso". En 1908, el presidente José Figueroa Alcorta, a cargo del Ejecutivo Nacional desde 1906 por la muerte del presidente Quintana, ordena clausurar la actividad legislativa y cierra el Parlamento. ¿Es un golpe de Estado? En todo caso, se trata de un ajuste de cuentas en el seno de la elite gobernante, facciosa y dividida. El senador conservador por Buenos Aires Marcelino Ugarte, caudillo de la oposición, había agitado el fantasma del juicio político al Presidente. Broma o bravuconada —dice Columba—, el caso es que Figueroa Alcorta, que advierte un peligro real, actúa primero y le cierra el paso a la maniobra de demorar la Ley de Presupuesto en las sesiones extraordinarias del mes de enero. Las protestas arreciaron. Desde Alfredo Palacios, primer diputado socialista de América Latina, hasta los viejos caudillos conservadores del norte, que tenían su banca en el Senado, todos repudiaron la medida. Adentro quedaron los empleados, a los que se permitía entrar a hacer su labor cotidiana, y, por supuesto, los ordenanzas. Columba cuenta la siguiente anécdota: Uno de los porteros —ordenanza de color—, criticando el ucase, horas después en la cocina del Senado, donde el servicio de tazas para el salón, como llaman los ordenanzas a la sala de tertulias de los senadores, se había suspendido esa tarde, decía: —Yo no quise quedarme en la puerta. ¿Cómo iba yo a decir a los señores senadores: usted no puede entrar? —Y don José Mamani [de él se trata] agrega, poniendo los biscochos secos en su bandeja para los taquígrafos: —¡Y si a mí me hubiera tocado echar a don Caracciolo (su protector, el senador por Catamarca), me muero, Dios santo! La voz de los negros —agrega Columba— fue lo único que resonó por tres meses en los recintos vacíos. La voz de los negros sirvió también para exponer ideas de otro cuño; el mejor ejemplo al respecto es Memorias de un negro del Congreso, libro engañoso que apareció en 1924. Su autor confesaba el miedo a perder el trabajo cuando un presidente de la Cámara de Senadores —que no se identifica— propuso despedirlos a todos: "Esta cáfila de negros haraganes que no sirven para nada. Vamos a reemplazarlos con gente blanca, limpia, activa, y que entienda lo que se le mande". El libro, anecdótico, tiene un tinte xenófobo cuando acusa a los inmigrantes de falta de patriotismo. Lo firma un inexistente Mamerto Fidel Quinteros, seudónimo que encubre al escritor y político Angel Carrasco, hijo de Benito, conocido caudillo conservador de Barracas. Toda la familia era muy afín al roquismo. Ángel fue durante treinta años empleado de la Secretaría de la Cámara de Diputados y entre sus amigos contó a Manuel Carlés —a quien llamaba "el Negro Carlés"—, dirigente de la ultraderecha que creó la Liga Patriótica, organización xenófoba de triste memoria en los sucesos de la Semana Trágica. Vaya pues este ejemplo de racismo de elite travestido como testimonio afroargentino para hablar contra los gringos. El negro y lo popular Como tan bien definió Borges, las creaciones inventan sus propios precursores. El criollismo ubica su primogenitura en la creación literaria por antonomasia: el Martín Fierro. El héroe es un gaucho matrero enfrentado a la injusticia; sin embargo, en los versos de José Hernández hay un conflicto naturalizado y, como tal, invisible a los ojos de su público lector durante generaciones. Y es que Fierro mata a un negro en una circunstancia nada honorable: Como nunca, en la ocasión por peliar me dio la tranca, y la emprendí con un negro que trujo una negra en ancas. Al ver llegar la morena, le dije con la mamúa: "Va... ca... yendo gente al baile". La tensión se desboca, y para justificar el desenlace que espera, Fierro sentencia: A los blancos hizo Dios, a los mulatos San Pedro, a los negros hizo el diablo para tizón del infierno. La pelea con el negro no tiene nada de hazaña: y un golpe le acomodé con el porrón de ginebra. Los habitantes de la campaña bonaerense parecen haber sido particularmente feroces con la población negra; también los indígenas, que recorrían con sus malones las líneas de frontera. La impiedad era una costumbre acentuada cuando el cau- tivo era un negro y llegaba a extremos que conmovían incluso en esa época dura. Alfred Ebélot evoca en sus relatos la captura de un soldado, y la vana esperanza de que viviera prisionero, y agrega: "Lo cual era olvidar que era un negro y que los indios jamás dan cuartel a los hombres de color". La tradición que asimilaba la negritud con algo totalmente ajeno a la cultura popular y criolla —que discriminaba sin pudor— perduró y se manifestó de las formas más diversas. Jorge Luis Borges cuenta una anécdota que le tocó vivir cuando tenía veintitantos años. Había ido a comer una parrillada al Mercado de Abasto, con su entonces amigo Raúl Scalabrini Ortiz. Al volver a su casa, se lo contó muy contento a su padre, que lo retó. "Porque, claro, la parrillada, todo eso, era algo que se daba a los negros o a los pordioseros". Borges había comido las consabidas achuras y no sólo su padre, sino también el de Bioy Casares, le explicaron que ningún criollo comía achuras, "salvo gente muy pobre o negros". La lectura de la elite liberal, tan cuestionada más tarde en lo que al indio y al gaucho se refiere, no fue contradicha con respecto al negro, que quedó asociado con el individuo primitivo. Fueron pocos los dirigentes porteños que pudieron sobreponerse a un prejuicio tan extendido. En 1880, Héctor Varela, por cierto un liberal, desde su diario La Tribuna, exigió para los negros la entrada libre a los bailes de Carnaval. Muchos diarios habían publicado avisos que prohibían el ingreso de la "gente de color" a los teatros. Pero la medida no superó la semana. Las comparsas celebraron el triunfo en las puertas de la casaquinta de Varela en Belgrano. El prejuicio se mantuvo, pero vergonzante, acorralado. Después de todo, la parrillada con achuras, al gusto negro, es comida nacional. Gabino Ezeiza, payador entre payadores Dejó una huella indeleble, hasta el punto de que hoy la "payada" se asocia siempre a su nombre. "El Santos Vega negro" lo apodaron en su época; todo un reconocimiento social de sus contemporáneos que, venciendo prejuicios, asemejaron los creativos decires de un gaucho con los de un negro. Su partida de bautismo informa, textual: "Porteño de color". Nació en San Telmo, en 1858, y murió en Flores, en 1916, y cambió la forma de payar, el canto por cifra tan propio del gaucho. Ezeiza impuso las raíces afrocriollas, inventó el canto por milonga, expresión urbana y no campera, pero siempre con guitarra. Su primer hogar artístico fue el circo de los Podestá, y cuando los dejó, en 1892, era ya conocido en toda la República y atraía una gran concurrencia de público. De hecho, compró un circo en La Plata y lo bautizó Pabellón Argentino para salir de gira. No era un nombre elegido al azar. Gabino se había vinculado a la Unión Cívica de Leandro Alem y tenía amistad con Hipólito Yrigoyen, al lado de quien militó toda su vida. En septiembre de 1893, llevó su circo a Santa Fe, donde estalló la revolución radical. Todo indica que su llegada era la señal para iniciar la sublevación. El levantamiento fracasa estrepitosamente, Alem es apresado el 2 de octubre, a Gabino le prohíben actuar en Rosario el 24 del mismo mes y el 16 de noviembre es detenido: la acusación en su contra había prosperado. Lo culpan de esconder armas para los revolucionarios y de levantar cantones con los artistas. En 1894 sale de la cárcel junto con Alem y otros revolucionarios. Gabino estaba enamorado de una mujer mucho más joven que él, y sin pérdida de tiempo se casa con ella. Es la bisnieta del "Chacho", Ángel Vicente Peñaloza, el popular caudillo riojano ferozmente mutilado en 1863. Petronila Peñaloza lo acompaña el resto de su vida, en la abundancia y en la pobreza, y le da diez hijos. Las payadas de contrapunto se repitieron a lo largo de su carrera, ganó y también a veces perdió. El "Saludo a Paysandú" es, tal vez, su payada más famosa, porque además lo consagró en la vecina orilla, tierra de payadores muy experimentados: Heroico Paysandú, yo te saludo, hermano de la patria en que nací. Tus hechos y tus glorias esplendentes se cantan en mi patria como aquí. Aunque recorrió los teatros de las ciudades de provincias, le gustaba mostrarse en los bares y cafés de Buenos Aires y también en las esquinas de la Capital. Buenos Aires de mi amor, ¡oh, ciudad donde he nacido! No me arrojes al olvido, yo, que he sido tu cantor. De mi guitarra el rumor recogió en sus melodías, el recuerdo de otros días que jamás han de volver, los viejos cantos de ayer que fueron las glorias mías. Gabino llevaba el apellido que a su padre le habían dado los Ezeiza, como sirviente de la familia. Murió el mismo día en que Yrigoyen asumía la presidencia de la República, el 12 de octubre de 1916. El Presidente, apenas enterado, lo recordó frente a las personas que lo rodeaban. Morenos: archicriollos La sociedad porteña de fines del siglo XIX era una caldera de mezclas étnicas, y como en aquella magistral pieza del absurdo, había muchos personajes en busca de autor. La representación teatral de la época sirve de espejo para saber lo que pasaba con la población negra de Buenos Aires. El personaje de moreno va perdiendo importancia en las obras. El más claro ejemplo de esto sucede en el Juan Moreira. Cuando la obra se estrena, hablada, con el protagonista encarnado por José Podestá, el actor negro Agapito Bruno aparece en un papel central, es el personaje cómico en la fiesta de la pulpería: TODOS A bailar. (Se baila un gato; a la mitad del baile el negro Agapito dice.) AGAPITO Muy bien, amigo Moreira; déjeme un barato con esa güena moza. MOREIRA Cuándo no habías de ser vos, güeno, bení. (Dirigiéndose a la mujer.) Bea, prenda, la va a acompañar este mozo que baila mejor que yo; está un poco quemao del sol, pero eso no quiere decir que sea mal compañero. Pero la versión de 1891 cambia, pues la misma escena será a partir de entonces representada por el "Nápoles Francisco", identificado con el cocoliche. A Agapito Bruno —seguramente se trata de un seudónimo— no parece haberle caído nada bien el desplazamiento de su "Agapito", pero nada tenían que ver sus dotes actorales sino la preponderancia de la inmigración europea, y sobre todo de los italianos, que representaban el treinta y dos por ciento del total de habitantes de la ciudad, según el censo de 1887. Veinte años después, Roberto J. Payró publica Divertidas aventuras del nieto de Juan Moreira. El autoproclamado nieto del gaucho famoso es un ambicioso hombre de provincia, un inescrupuloso que practica todas las corrupciones propias de la época para ser un hombre del poder y llegar al Congreso Nacional. La crítica de Payró es muy ácida con la política, pero también con la sociedad de los que mandan. Este "criollo de ley", Mauricio Gómez Herrera tenía el odio más invertebrado y mortal contra los negros y mulatos, sólo comparable con el que dedicaba a los "carcamanes", o sea italianos burdos, a los "gringos", es decir, a los extranjeros en general, y a los catalanes, aunque fueran nobles hijos de la península ibérica, patria de sus antepasados. Para cada colectividad de éstas tenía una copla, más o menos chistosa, por ejemplo: "[En] la orilla de un barranco dos negros cantando están: ¡Dios mío! ¡quién fuera blanco... aunque fuese catalán!". Payró hace hablar a su personaje con los prejuicios de la época. El personaje central dice de la mujer del periodista, redactor jefe de un diario radical, El Grito del Pueblo: "Es una mujerona de color sospechoso, entre china y mulata, con quien se casó hace poco para legitimar una larga prole de negritos, de mota y pata en el suelo". Pero, en tren de marcar el prejuicio, Payró nos informa sin vueltas que lo "archicriollo" en las provincias es sinónimo de "archiafricano", y deja que el lector saque sus conclusiones. El tango, cosa de negros En 1926, Vicente Rossi se animó a llamar las cosas por su nombre y sin medias tintas publicó, con mucho esfuerzo personal, Cosas de negros, un libro de autor en todo el sentido de la palabra. Rossi era uruguayo y se había radicado en Córdoba, un refugio, en realidad, para poder decir y escribir lo que pensaba sobre las cadencias afrorrioplatenses en la cuna del tango. Fue un precursor, que rimaba el candombe con la milonga y la habanera. Pero cometió un error: esperó parapetado en las sierras un contraataque que nunca llegó, porque la más absoluta indiferencia rodeó la primera edición de su obra; de eso no se habló. Sin embargo, Borges recogió el guante un año después. Respetaba a ese escritor poco conocido que se animaba a sostener la negritud del tango, aunque no comulgaba con la procedencia montevideana que le asignaba el autor. El tango es porteño, aseveraba Borges, porque es pura invención, no es nada reverenciador del pasado, no es campero, "su patria son las esquinas rosadas de los suburbios". Rossi explica también el baile, y es el primer (y único) autor que logra describir el "corte y la quebrada", aquel movimiento excomulgado de los bailes de la gente "decente": El negro reía siempre de sus propios desplantes, y se enteraba del éxito cuando le prodigaban las sentencias de las agacha- das; entonces él, por naturaleza excéntrico, forzaba la técnica en una gimnasia grotesca, de figuras descuajaringadas, de oscilaciones insólitas, cual si entre las ropas se le hubiesen introducido ratoncitos que muerden o cosquillean; todo sin faltar a la voz de mando del compás y en esto se encontró la "quebrada". Pero, cuando reptileando en senda derecha, que se decía "bailando corrido", se interrumpía en una vuelta para lucir habilidades o marcar una desconcertante quebrada, se producía el famoso "corte", porque tal interrupción "cortaba" la marcha de la pareja, sencillamente. A Rossi, nadie le discutió que el baile fuera una "cosa de negros": El pardo y el blanco no se adaptaron a la técnica del negro, no tenían temperamento para ella; aceptaron sus lecciones del ritual, pero no sus atrevidos desplantes; en consecuencia, a toda exageración o impetuosidad milonguera se le llamó "cosa de negro" o "bailar a lo negro". La expresión no era inocente. "Cosa de negros" era una frase que se usaba para definir una situación confusa, ruidosa, anárquica, en donde no se respetaba orden ni jerarquía. La mezcla de cuerpos pero sin entrevero de compadres, la mezcla sensual, era toda una novedad en la sociedad porteña de fines del siglo XIX, pero no era fácil asimilarla al baile. Por eso, para librarse de la técnica del negro, el blanco impostó su paso lento, erguido, solemne, y creó una manera de caminar. Rossi supo ver el principio del cambio, y con una generación de distancia buceó en los orígenes de una creación improvisada e inmaterial.