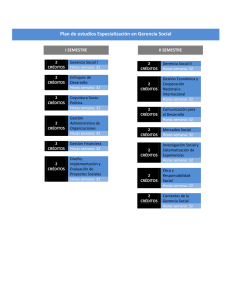

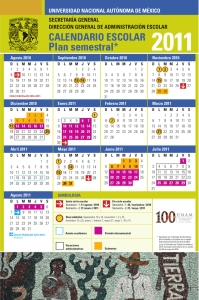

maestría en educación superior

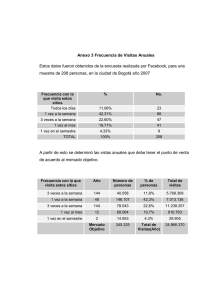

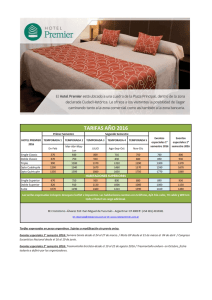

Anuncio