La batalla que conmociono a Eur - Peter Englund

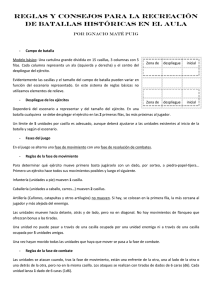

Anuncio