Cuentos Grimm II

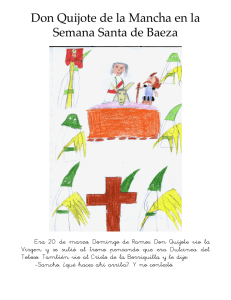

Anuncio