Capítulo Completo

Anuncio

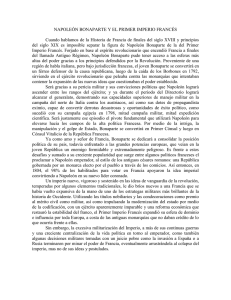

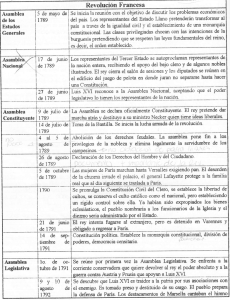

Napoleón Capítulo 1 Córcega ÍNDICE: Sección I. 1 Sección II. 4 Sección III. 8 Sección IV. 10 Sección V. 16 Sección VI. 18 Sección VII. 22 Sección VIII. 24 SECCIÓN I Los hombres de Paoli corrían armados por las estrechas calles de Ajaccio. Vestían pantalones de montar. Calzaban largas polainas de una áspera pana de color chocolate. Y cubrían sus cuerpos con una vaporosa camisa blanca. Solo algunos llevaban una ruda chaqueta corta. Y para resguardar la cabeza del sol, se protegían con los típicos sombreros picudos de Córcega. O bien, con tricornios de terciopelo negro. Sombreros de ala ancha. Ala que permanecía doblada y pegada en tres partes a la copa, formando tres picos. Era junio de 1793. Hacía calor. El sol del mediterráneo brillaba con fuerza. La luz caía con precisión, como tallada y pulida por un platero. Pero, las calles Ajaccio apenas 1 tenían unas pocas yardas de ancho. Los edificios no eran bajos. Hacían sombra sobre las polvorientas calles. Y estas permanecían levemente frescas, en un contraste térmico con el sol, agradable. Los hombres de Paoli jadeaban por la exaltación y las prisas. A cada bocanada de aire que inhalaban, las fosas nasales se inundaban del aroma salobre del mar. A lo lejos se oía el oleaje calmado del mare nostrum. Le acompañaba el graznido de las gaviotas. Sus sombras se reflejaban en los tejados de terracota de las casas de Ajaccio. O en las paredes blancas o de tonos pastel. O en los suelos colindantes. Bailaban en círculos, como ligeros trozos de sedosa y traslúcida muselina negra en una danza voluptuosa. Una sin música, excepto por los gritos marciales de las tropas de Paoli y por las pocas campanadas que pudiera ofrecer la pequeña catedral. Era la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Su campanario sobresalía puntiagudo y afilado sobre el resto de casas. No era más que una simple iglesia de una pequeña ciudad marítima. La planta tenía forma de cruz. A los pies se encontraba la fachada principal. La fachada era lisa, austera, de color ocre. Una tonalidad a juego con los edificios del lugar. Esta presidía una plaza soleada. Una de igual ancho que el templo. Dos calles angostas flanqueaban los laterales de la catedral. Los hombres de Paoli subieron por la calle izquierda de la fachada principal. La turba se dirigió a una placetuela en mitad de aquel pequeño laberinto de callejas. Aquella plaza la presidía la mansión de los Bonaparte. La casa de los Bonaparte era un cubo casi perfecto. Lo era excepto por el tejado. Un tejado de baja pendiente con tejas color terracota. El plano del edificio es similar a un cuadrado. Y se eleva a un total de cuatro plantas. Estas hacen que la altura de la mansión se acerque a su anchura. Las paredes son lisas, sin decoración alguna. Tienen un pigmento amarillo Nápoles. Un color desgastado, un amarillo blanquecino con el borde inferior moteado y oscurecido por la humedad. La puerta principal se ubica a la derecha del eje central de la fachada. Es sencilla. Un solo gajo sin jambas ni entablamento. Se encuentra flanqueada por ventanas de tamaños irregulares, enrejadas y colocadas a distinta altura. Las tres plantas restantes son tres filas de seis ventanas cada una. Ventanas perfectamente alineadas en seis columnas. Son rectangulares. Se abren en dos parteluces. Cada uno es una columna de cuatro cristales cuadrados. Y las contraventanas, siempre abiertas hacia el exterior, son celosías venecianas de madera color esmeralda. Con un ariete, los hombres de Paoli derribaron la puerta. Entraron. Recorrieron todas las habitaciones. Subieron a las plantas superiores. Nadie había en la casa. Tampoco estaban las joyas ni los objetos de valor. Solo los muebles. Y de inmediato, estos fueros llevados fuera. La casa de Ajaccio no era la única que pertenecía a los Bonaparte. Contaban con un molino y tres casas rurales más. Los hombres de Paoli montaron a caballo. Algunos llevaban carretas. Se adelantaron los más veloces y ligeros. Los corceles corrían a galope por los áridos y estrechos caminos del campo corso. De los cascos y herraduras de las manos y pies de los ruanos se levantaba una nube de polvo. La turba de Paoli se acercaba a todas las propiedades de los Bonaparte. Asaltaron las casas. Robaron el cereal, el aceite 2 y el vino. Los restos ya no pertenecían a nadie. En circunstancias así, ¿qué hay mejor que disfrutar de una destrucción? Todo fue arrasado. El molino y las casas fueron derribadas. Casi nada debía quedar de los Bonaparte en la isla de Córcega. La asamblea corsa había condenado a toda la familia a «execración e infamia perpetuas». Los Bonaparte eran proscritos. Y todo por culpa de uno de ellos: Napoleón. Napoleón Bonaparte tenía ante sí el perfil de Córcega. Una isla en mitad del mediterráneo. Una isla angulosa. Una roca agreste. Montañas de matorrales, pequeñas y soleadas playas, y un inmenso bosque que ocupa casi media isla. Un bosque de encinas, pinos, robles y castaños. Árboles de intenso aroma fresco. ¡Ahí atrás dejaba todo Napoleón! Él se marchaba, huía. Flotaba a través del mar. El suelo de madera crujía a cada paso que daba. Se balanceaba con sensualidad a cada golpe de ola. Viajaba en un pequeño buque. Un buque con las velas blancas desplegadas. Como las alas de una gaviota, se alejaba del lugar lo más rápido que podía. Los marineros del barco, en su frenética labor, observaban con curiosidad al aspecto del hombre que lo había perdido todo en Córcega. Nada hacía, a diferencia de ellos, excepto moverse de manera nerviosa de un lado a otro. Pero siempre con la mirada puesta en Córcega. De frente o de reojo, pero siempre Córcega. En un par de meses, Napoleón Bonaparte cumpliría veinticuatro años. Para los franceses, él era de estatura media; pero más bajo que el común de los corsos. Delgado, su uniforme le venía algo grande. Este era una casaca de color azul marino. Tenía un cuello alto y rígido. De tirilla, no cerraba, y cubría parcialmente el blanco corbatín. Por delante, la casaca llevaba botones desde el cuello hasta la cintura. Pero se llevaba abierta. O bien, solo se abotonaba la parte superior, la del pecho, dejando libre el resto. De esta manera se mostraba el impoluto chaleco blanco. Desde la parte baja de los pectorales, la casaca se abría progresivamente. Formaba así, entre las rodillas y el pecho, un triángulo isósceles con lados curvos. Por delante parecía una chaquetilla. Por detrás, la casaca caía hasta las rodillas en dos pequeños faldones. Bonaparte llevaba calzones blancos. Pantalones a media pierna. Estrechos y ajustados, se enganchaban a la pantorrilla con hebillas y cordones. Llevaba medias del mismo tono que el de los calzones. Y las botas, negras, llegaban hasta las rodillas. Las piernas de Bonaparte, escuálidas, se hundían en estas largas y anchas botas, desapareciendo en ellas. Lucía una espada al cinto. Su mano derecha la apoyaba en ella. Agarrando su espada con fuerza, Napoleón caminaba enérgico a la par que nervioso. Los ojos, de un gris azulado, se clavaban en el perfil soleado de Córcega. Su cara, pálida, reflejaba un semblante a medio camino entre la frustración, el odio y la tristeza. Había perdido. De Córcega, solo se llevaba los recuerdos de su infancia. ¡Todas esas pequeñas batallas ganadas! ¡Y tenía ahora que perderlo todo!... 3 SECCIÓN II ¡Ah, recuerdos de la infancia!... Perdida Córcega, ahora todos le venían a la cabeza. —Vendetta!... —murmuraba el pequeño Nabulione di Buonaparte—. Vendetta!... Le hervía la sangre. Aplastaba la mandíbula contra el cráneo. La tensión se le acumulaba en el mentón, temblaba. Con sus azulados ojos grises puestos en el objetivo, se agachó al suelo a coger una piedra. Raudo, se irguió y lanzó el canto contra la pandilla de mocosos que se burlaban de él. Apenas les dio tiempo a darse la vuelta. Cuando lo hicieron, en cuestión de milésimas de segundos, la piedra cayó sobre los lomos de un niño. Gritó de dolor. Pero siguió huyendo, ¡vendrían más! ¡Cómo si no lo conocieran!... El resto seguía burlándose de él. Huían entre risas, y Nabulione les lanzaba piedras o palos del suelo sin parar. ¡Reírse de él!... Nabulione, cuando cumplió los cinco años, fue enviado a una escuela dirigida por monjas. Allí aprendería a leer y a escribir. Era una escuela mixta, iban tanto niños como niñas. Y el joven Nabulione se interesó por una en particular: Giacominetta, su primer amor. La italiana de piel pálida, y sedosos y largos cabellos negros. A Nabulione le gustaba siempre andar con ella cogido de la manita. Los otros niños se fijaban en este idilio infantil. En ello, y en la descuidada vestimenta del joven Buonaparte. Siempre llevaba los calcetines bajados. —Napoleone di mezza calceta, fa l’amore a Giacominetta! —le decían entre risas. ¡Ah, el honor ultrajado!, ¡eso no lo puede tolerar un buen corso!... Nabulione debía responder a las burlas. Y lo hacía lanzando piedras y palos contra aquellos que se reían de él. —Vendetta!... —murmuraba entre dientes una y otra vez más a cada ofensa que oía. Por aquel entonces, los corsos tenían una peculiar visión de la justicia. La isla de Córcega fue dominada durante siglos por Génova. Y durante su dominio, la justicia fue dejada de la mano de Dios. Por lo que lo allí, cada uno se la tomaba por su cuenta y riesgo. El corso medio enseñaba a sus hijos todos los preceptos de la Iglesia menos uno: el perdón de las injurias. No pasaban ni una. Había que vengar los insultos. Más aún, era deshonrado el corso que no vengaba la muerte de su primo décimo. Cuando el honor era herido, se dejaban crecer las barbas. No se las cortaban hasta ver reparado el daño que se había ocasionado. Y el joven Nabulione aprendió a ser un buen corso de sus padres. El padre, Carlo Buonaparte, era abogado. Los Buonaparte llegaron a Córcega en el siglo XVI. Provenían de Génova. En aquella época, comenzó la colonización genovesa de la isla. Y Francesco Buonaparte, como tantos otros, fue a hacer fortuna, convirtiéndose en el primer Buonaparte de la isla. El linaje de los Buonaparte se dedicaba a la abogacía, 4 participando, además, en el gobierno local. En 1764, el último Buonaparte hasta el momento, Carlo, se casó con Letizia Ramolino. Él tenía dieciocho años; y ella, tan solo catorce. Los Ramolinos descendían de los condes de Collalto. Provenían de la Lombardía. Y se instalaron en Córcega, como los Buonaparte, en el siglo XVI. Sin embargo, su linaje no se dedicaba al mundo de las querellas judiciales. Su carácter iba más allá en el mundo de los litigios: ellos pertenecían al ejército. Ambos eran huérfanos. Toda su herencia constituía su patrimonio. Carlo aportó al matrimonio la mansión en la calle Malerba, dos viñedos, y varias tierras de cultivo. Letizia; quince hectáreas, un molino y un gran horno para cocer el pan. Todo valorado en seis mil setecientas libras. La misma cantidad que la del esposo. Ambos obtendrían rentas de seiscientas setenta libras. Con ellas, y con lo que obtuviera Carlo de su profesión de abogado, podían vivir bien. A medio camino entre el pequeño rentista y el profesional de clase media. Génova imponía pesados gravámenes, y reservaba los mejores empleos públicos a la vieja aristocracia genovesa. Como todos los corsos, los Buonaparte amaban la independencia de su país. Y estaban dispuestos a luchar por ella. En 1755, gracias a una rebelión dirigida por un alférez de la Guardia Corsa, la isla alcanzado la independencia. Tuvo una constitución democrática, y su líder se convirtió en presidente. Carlo, como buen Buonaparte que era, fijó su interés en la política de la isla. Comenzó a colaborar con el líder de Córcega. Se ganó su confianza. Era aquel un hombre corpulento y alto. Uno de cabello cobrizo y ojos azules. Con tan solo veintinueve años lideró a las guerrillas que libraron a Córcega del yugo genovés. Ya tan joven se había mostrado como un hombre aguerrido. Él era Pasquale Paoli. Además del éxito político, Carlo consiguió formar una familia. Después de dos niños muertos, nació Giuseppe Buonaparte en 1768. Sin embargo, las dificultades volvieron a aparecer tras sus pasos. En aquel año, Génova, al no poder controlar la isla después de varios fracasos militares, decidió venderla a Francia. El joven Carlo acudía a todas las asambleas de la isla. En ellas daba deleitantes discursos a favor de la independencia de Córcega. «¡Libertad o muerte!», gritaba. Y exhortaba a sus compatriotas a apoyar a Paoli en su liderazgo. ¿Qué podía fallar? ¡Eran ciento treinta y mil corsos contra un ejército de diez mil franceses! Eran ciento treinta y mil corsos sin disciplina, ni cañones ni uniformes. Frente a ellos tenían al bien disciplinado y pertrechado ejército del rey Luis XV de Francia. Era la nación más poderosa del continente. Y con sus veinticinco millones de personas, era la más poblada de la Europa Occidental. Solo los alemanes y los británicos juntos podían igualarse a los franceses. No los corsos, el 0,5% de la población gala. «¡Era una locura!... ¡Perderían la guerra!...», decían. Pero los corsos conocían la isla. Y su estrategia era la más fácil: la defensa. Se escondían entre los matorrales y las escarpadas montañas de Córcega. Y contaban con el apoyo de los lugareños. Detrás del embriagador aroma de un 5 madroño, un balín silbaba en dirección al cráneo de un francés. ¿De dónde había salido?... ¿Quién sabe? Quizá el proyectil lo llevó el viento… Pronto la victoria fue corsa. Al año siguiente, los franceses volvieron con más veinte mil hombres. ¡Plantarle cara al rey de Francia!... Como era habitual ya, Carlo salió al campo de batalla. Siempre le acompañaba su mujer. Con Guiseppe en brazos, y embarazada de nuevo. El embarazo se forjó con el ruido de los cañones franceses. Más de cuatro mil galos murieron a manos de los corsos. Pero eran inferiores. Tarde o temprano vendrían más hombres de Francia. ¡Cómo si no los tuviera!... No habría represalias, solo debían rendirse. Eso fue lo que prometieron. La bandera francesa, azul con flores de lis de color blanco, ondearía en la isla. Hablarían francés y serían gobernados por franceses. Solo debían rendirse, sin represalias, o de lo contrario, serían aplastados por una fuerza aún superior. En mayo de 1769 los corsos se rindieron, y la paz francesa llegó a la isla. Paoli y otros líderes se exiliaron en Inglaterra. Carlo se quedó en la isla. Hablaba el italiano, y solo conocía las leyes de su tierra. Nada tenía que ganar con su profesión allá tan lejos. Se sometería al yugo francés. Los Buonaparte, el matrimonio y su hijo Giuseppe, volvieron a su casa en la vía Malerba de Ajaccio, junto a la catedral. Allí tenían una planta para ellos solos. En la planta baja vivían la madre de Carlo y el tío Luciano: archidiácono de Ajaccio, soltero y con dinero. Nada les faltaría, solo debían vivir en paz con los franceses. Al mes de la rendición de Córcega, comenzó un verano caluroso. Parecía que el embarazo de Letizia no iba a tener tregua. Primero los franceses, luego el calor. El quince de agosto es la fiesta de la Asunción. Letizia, devota, acudió a la pequeña catedral de Ajaccio. En mitad de la misa rompió aguas. Fue repentino. Su casa estaba a tan solo un minuto, y parecía no llegar. Le acompañaba su hermana política, Geltrudra Paravicini. La intención era subir las escaleras y acceder a la planta que ocupaba la familia. Nada más pasar el quicio de la puerta, se recostó en el sofá. El parto fue rápido y sin apenas dolor. Nació un varón. Y al poco llegó el sacerdote para bautizar al niño. La criatura no era robusta. Era el producto de las fatigas de guerra. Podría morir como así sucedió con sus dos primeros partos. Letizia se fijó en un solo nombre para su hijo: el de su tío, militar que había muerto recientemente en lucha contra los franceses. —Nabulione… —balbuceó la madre. Y Nabulione parecía acabado. Entre Letizia y una madre de leche, dieron de amamantar al niño. El brote seco comenzó a renacer con fuerza. En pocos años saldría un niño fuerte y beligerante. Letizia había dado a Francia un hijo más, un fuerte soldado más. —Abogado, será abogado como yo —decía el padre orgulloso de su segundo hijo—, le gusta pelear… 6 Carlo Buonaparte comenzó a vestir a la francesa: Llevaba una ceñida casaca color rojo persa. Su cuello era alto y rígido. De tirilla, no cerraba. Las mangas eran grandes. Aunque no más que en el pasado. Y las solapas de los bolsillos, anchas. Una franja de cuatro dedos de amplitud recorría el cuello y los botones. Eran bordados de motivo vegetales en hilo de oro. Y la misma franja lucía en las mangas y en las solapas de los bolsillos. Exhibía la casaca siempre sin abotonar, tal y como ordenaba la moda del momento. Así lucía un chaleco dorado. Desde su cuello, sobresalía una pequeña chorrera. Un adorno de la camisa blanca que abrigaba el cuello y caía sobre el pecho. Una guirindola a modo de volante, elaborada con una fina tela blanca. La casaca, a la altura del esternón, se abría progresivamente. Formaba un triángulo de lados curvos. Visto de frente, Carlo solo tenía una chaquetilla. La casaca únicamente continuaba más allá de la cintura por la parte de detrás. Terminaba en dos pequeños faldones que llegaban a la altura de las rodillas. Buonaparte vestía ajustados calzones que llegaban a las mismas rótulas. Eran del color de la casaca, rojo persa. Vestía, además, medias de seda blanca. Negros zapatos con hebilla de plata. Y una nívea peluca empolvada. Una de cabellos lisos. Tenía rizos en sus laterales como pequeños papeles enrollados. Y terminaba en una coleta de punta, recogida con una cinta de seda negra. Carlo fue nombrado juez sustituto de uno de los once distritos de Córcega. Ahora era francés. Vivía en territorio francés. Hablaba el francés. Trabajaba para el gobierno de Luis XV. Y su hijo Nabulione había nacido ya siendo francés desde el minuto cero. Es más, los franceses tenían pensado una posición especial para la clase de familia a la que pertenecían los Buonaparte. La nobleza corsa sería tratada como la nobleza francesa. Y Buonaparte no tardó en demostrar su condición de descendiente de noble. Tenían derecho a sentarse en el estamento de los nobles en los Estados Generales de Córcega. Y estaban exentos de pagar impuestos. En 1775 nació Luciano Buonaparte. Y a los dos años, Maria-Anna. Los ingresos no habían aumentado tanto, pero sí las bocas a repartir. Tenían cuatro hijos, y pronto vendrían más. El joven Nabulione fue a la escuela del padre Recco. Y a los dieciséis años, iría, como el padre fue en su día a Pisa, a estudiar leyes. Aunque privilegiados, no tenían más recursos. Como su padre, Nabulione sería un simple abogado más en la isla de Córcega. Gobernaba la isla el conde de Marbeuf. Bajó los impuestos a tan solo el cinco por ciento de la cosecha. Equiparó la nobleza corsa a la francesa. Aprendió italiano a la manera de hablar de los corsos. E incluso vistió sus mismas ropas. El gobernador francés se hizo corso; y los corsos, un poco franceses. Gracias a su intervención, Carlo obtuvo una subvención de seis mil libras para drenar una marisma y plantar en ella Cebada. Tiempo después, Carlo viajó a Francia como representante de Córcega. Y en la Corte, defendió a Marbeuf de ciertas críticas. El conde conocía las dificultades económicas de los Buonaparte. Informó a la familia acerca de las leyes de su país. Francia establecía que los hijos de los nobles 7 empobrecidos podían recibir educación gratuita a cargo del erario público. Tesoro público al que, como nobles, no contribuían. Los varones podían ir al ejército, o bien a la Iglesia. Y las damas, a la escuela de Madame Maintenon. Giuseppe Buonaparte era el hijo mayor. Sobre él caía la responsabilidad de cuidar de sus hermanos. Era tranquilo e inteligente. Sería sacerdote. Nabulione, en cambio, con sus venganzas, su honor, y sus batallas de piedras y palos, iría al ejército. Ambos vivirían en Francia por primera vez. Tenía nueve años. Era tan solo un niño. Se iba a una tierra extraña. Hablaría una lengua desconocida. Y lo haría solo, lejos de su familia. —Courage, Nabulione! —le decía su madre—. Courage! SECCIÓN III Fue en el puerto de Marsella. Pisó el suelo de Francia por primera vez el día de navidad de 1778. Aún no hablaba francés, pero pronto lo haría. Un francés con un acento italiano. Ahora se llamaba Napoleón, Napoleón Bonaparte. Y su hermano Giusseppe era Joseph. Les acompañaba su padre, Carlo Bonaparte. Primero viajaron a Aix. Allí, Joseph comenzaría su carrera eclesiástica. Después, Carlo y Napoleón embarcaron en el rio Ródano. A contracorriente, ascendieron el río hasta llegar al corazón de Francia. La Galia tenía una extensión ochenta veces superior a la de Córcega. A diferencia de la isla, sus perfiles eran ondulados y suaves. Estaba repleta de bosques color esmeralda, mansiones aristocráticas, parques y jardines geométricos, lagos artificiales con cisnes, y viñedos en hileras, perfectamente podados. Napoleón dejaba colgar su mandíbula. Pasmado, asombrado ante lo que veía. Los muebles eran de estilo Luis XVI. Los sillones tenían patas rectas y finas, sin travesaños. La separación de las delanteras era mayor a la de las traseras. Cada brazo era recto hasta mitad de recorrido. Rompía en una curva que caía hasta el asiento y conectaba con la parte superior de su respectiva pata. Y los respaldos de estos asientos eran ovalados y tapizados con motivos decorativos. Las mesas eran de tablero redondeado y patas rectas y estrechas. Todo el mobiliario era esbelto y grácil. Las vajillas eran de porcelana, de oro y de plata. Las damas usaban vestidos de seda, guantes y abanicos parisinos. Se comunicaban con ellos con total discreción. Un movimiento rápido, y taparse media sonrisa con el abanico, era la señal que un hombre quería ver si deseaba estar con una dama. Las calles de las ciudades eran largas, amplias y soleadas. Las chimeneas de las casas desprendían un intenso aroma a leña de pino. En cualquier iglesia, de cualquier rincón de Francia, había más tallas que en la catedral de Ajaccio. —¡Qué tontos somos de envanecernos de nuestro país! —le decía Carlo a su hijo. 8 ¡Y lo eran!... ¡Realmente lo eran! «¡Jesús!», exclamó Bonaparte al ver algo asombroso. Se acababa de levantar, y se dirigió a coger la jarra para asearse. El agua era hielo. Algo que Napoleón no había visto nunca en Córcega. Todos sus compañeros se rieron de su asombro. Aquello ocurrió en Brienne, en la academia militar. La instrucción comenzó en 1779. En Brienne, dormía en un dormitorio con diez camas. Los colchones eran de paja; y cada alumno tenía una silla, un armario, una jarra y una jofaina. Cada mañana, Napoleón se levantaba, se lavaba y se vestía con el uniforme de cadete. Un traje militar azul con botones blancos. Primero tocaba misa. Después, un desayuno de pan, fruta y agua. De inmediato, asistían a clase. Al medio día comían sopa, carne hervida y postre. Bebían vino aguado: borgoña con un tercio de agua. Después de un descanso de una hora, seguían las clases. Cenaban carne y ensalada. Y a las diez ya estaban de vuelta al dormitorio. Napoleón estudió latín, historia, geografía, matemáticas y física. Dibujo y construcción de fortificaciones. Gimnasia y esgrima, baile y música. Ya no era la instrucción básica que aprendió con las monjas o con el padre Recco en Córcega. Ahora era una instrucción militar. En Brienne hizo amigos. Cuando se burlaban de Napoleón, Charles Le Lieur defendía al joven corso. Tenía un año más que Bonaparte, y era pésimo en matemáticas. Napoleón lo ayudaba en sus lecciones. Y con ello nació su amistad. Otro gran amigo era Pierre François Laugier de Bellecour. Un chico bello y refinado. Una «ninfa» en la academia. Hijo de un barón de Francia. Con él, Napoleón se codeaba con una clase superior. Brienne solo fue una estancia de cinco años. Fue enviado a París. Era ya un adulto. Vestía casaca de tela fina, chaleco, calzones, medias de seda y zapatos de hebilla. Su pelo era largo. Empolvado, lo llevaba recogido por una cinta negra. Y cubría su cabeza con un tricornio. Nada de lo que había visto en provincias era comparable con París. Los carruajes de la alta aristocracia francesa recorrían veloces las calles de la capital. Las damas vestían sombreros de ala ancha con elegantes plumas de avestruz. Sus trajes eran corpiños ajustados. Bajo el escote, mostraban el palpitar de sus pechos de suave y pálido tacto rosa. Y a la altura de las caderas, los vestidos se abrían en una falda ampulosa y lisa que caía hasta el suelo. Eran de seda y olían a jazmín. Los sirvientes llevaban mastines que dejaban paso a los coches. Cuando oscurecía, la ciudad se iluminaba con las farolas que colgaban en las calles. Un encargado las hacía bajar de la cuerda, y las encendía para iluminar la capital. París era el paraíso. Entró en la Escuela Militar de París. Se había inaugurado hacía apenas trece años. Era un edificio clásico. Su entrada la formaban ocho columnas corintias. Tenía cúpula y un gran reloj. Las paredes estaban empapeladas de azul con flores de lis doradas. Las ventanas tenían cortinas. Su dormitorio tenía una estufa de cerámica. Comían tres postres. 9 Y hasta el uniforme era mejor: azul con cuello rojo y alamares de plata. La beca que recibía Napoleón costaba al erario público 4.300 libras. Y solo la nobleza podía acceder a la Escuela Militar de París. El lujo lo rodeaba por todas partes. Pero Bonaparte echaba de menos a su familia. Joseph no quería hacer carrera en la Iglesia. Como su padre, marchó a Pisa a estudiar leyes. Luciano, que ahora se llamaba Lucien Bonaparte, sustituyó a su hermano en Brienne. Y Maria-Anna, Marie Anne, aún niña, fue becada en Francia en una escuela para damas. Por entonces, Carlo Bonaparte sufría de terribles dolores de estómago. Iba a Francia a ver a los hijos y a buscar remedio. Nada fue útil. En 1785 murió de cáncer estomacal. Con Letizia había tenido cuatro hijos más: Louis, Pauline, Caroline y Jérôme. Ahora Letizia estaba sola con ocho hijos. Únicamente Joseph y Napoleón eran adultos. Sin el oficio del padre, dependían de las rentas de treinta hectáreas, un molino y unas pocas casas. Para una familia noble con ocho hijos, era poco. Napoleón se dio prisa por acabar sus estudios militares. Pesaba sobre sus espaldas el deber de mantener a la familia. Él se encargaría personalmente de cuidar de su hermano Louis. A los pocos años de la muerte de su padre, Napoleón se graduó. Era teniente. Ahora ya podía trabajar para el gobierno de Francia. No tenía alternativa. Su primer destino fue una ciudad del mediodía francés: Valence. La escasez de cereales y la inflación habían tomado la ciudad. El clima político era tenso. Y Francia necesitaba de soldados en la zona. Sonaba por sus calles un rumor que pedía un gran cambio. Uno de unas consecuencias inesperadas. SECCIÓN IV Alguien dijo que hay dos formas de enriquecimiento: La primera de ellas es pacífica y productiva. Consiste en utilizar el propio cuerpo, los recursos naturales, y los bienes resultantes de la producción o del intercambio voluntario, sin agredir a nadie. Es, en esencia, la producción no coactiva de bienes y servicios. Lo que suma. En cambio, la segunda opción es todo lo contrario. Es agresiva y extractiva. Consiste en el robo, la esclavitud, la estafa, la servidumbre, la conquista y la política. Es el uso de la violencia para extraer como parásitos la producción de otros. En definitiva, es lo que resta. Y de esto último, precisamente, iba aquella historia. Entre los 25 millones de habitantes, Francia se dividía en tres estamentos: el clero, la nobleza y el Tercer Estado. El clero era el menos numeroso, solo 120.000 efectivos. La nobleza contaba con 350.000 personas. Y en su conjunto, este corto 2% de la población dominaba al resto, el Tercer Estado. 470.000 privilegiados sobre más de 24 millones de franceses. 10 En aquella época, solo el 16% de la población vivía en las ciudades. Más de 21 millones de franceses eran campesinos. Ellos cargaban el gran peso de los pocos privilegiados. La servidumbre había desaparecido... casi. Siglos atrás, gran parte del campesinado había obtenido la emancipación. Sin embargo, más de un millón de habitantes aún se encontraban en esta condición de semi-esclavitud. En feudos de la nobleza o del clero, los siervos trabajaban una tierra que no era suya. Estaban vinculados a ella por la fuerza. No podían cambiar de dueño, no tenían libertad individual, no había libre competencia. Al no poder cambiar de patrón, este no competía con otros empleadores por la mano de obra. La ausencia de competencia entre la demanda de trabajo hacía del siervo una oferta de trabajo barata. Es más, la condición de siervo se transmitía de padres a hijos. No podían dedicarse a otra profesión que no fuera la que tenían predispuesta por pertenecer a una familia de siervos. No podían emprender ni innovar en otras alternativas, en aquello que pudieran creer conveniente para sí mismos, aunque fuera diferente a lo que siempre habían hecho. Teóricamente eran hombres libres, no esclavos. No podían ser sacrificados o vendidos como tales. Pero en todo lo demás, lo eran a efecto prácticos. La suerte del campesinado libre, más de 20 millones de habitantes, la amplia mayoría social de Francia, no era mucho mejor que la de la servidumbre. A diferencia del siervo, podían poseer la tierra que trabajaban. Muchos, aunque no todos, eran pequeños y medianos propietarios. Es más, propietario o no, arrendatario u obrero agrícola, el campesino era libre. Sin embargo, debía cargar con una deuda perpetua: los derechos feudales de la nobleza y el clero. El campesinado pagaba tributos a los privilegiados a cambio de nada. Pagaba al clero el Diezmo. Esta contribución era una parte de las cosechas que debía ir a parar a la Iglesia. La nobleza monopolizaba los altos cargos del clero. La totalidad de los 139 obispos de 1789 pertenecía a la nobleza. Y estos altos cargos acaparaban los ingresos de la Iglesia. De los 350.000 nobles, 4.000 personas componían la nobleza de la Corte. Vivía de las pensiones asignadas por el rey y de los sueldos militares. Cobraba rentas de cientos de miles de libras. Y todo financiado por los impuestos del Tercer Estado. Con ellas, llevaba una vida muy lujosa. Juegos y apuestas, fiestas y espectáculos, en una sola palabra: deudas. Para sobrevivir, aspiraba a esposar con la hija de un rico burgués, o a llevar su mismo modo de vida. Parte de esta alta aristocracia se acercaba a la alta burguesía. Y con ella, se contagiaba de sus reclamos de cambio. Pero solo era una ínfima parte muy influyente. El resto de la nobleza, provinciana, vegetaba cada vez más a costa de sus derechos feudales. La nobleza no podía trabajar, so pena de perder sus privilegios. En provincias, lejos de la Corte, sus ingresos dependían de sus tierras y de percibir sus derechos 11 feudales. El campesinado debía pagarles en dinero (Censos). Y en especies sobre un porcentaje de la cosecha (Champart), entre otros privilegios. Esta nobleza provinciana obtenía la mayor parte de sus ingresos de la tierra. Con el correr de los siglos, esta clase social aumentó en número. Los herederos primogénitos se llevaban la porción más importante de la herencia. Los segundones se repartían las migajas. Estos segundones, nobles sin título, se repartían en la primera generación el tercio restante de la herencia que no iba a parar al primer hijo. En la segunda generación, el tercio del anterior tercio. Y así sucesivamente. Al final, solo se repartían un tercio de la nada. Sin patrimonio suficiente y sin querer trabajar, como buenos nobles que eran, dependían más que nunca de los derechos feudales que obtenían del campesinado. Una generación tras otra, la nobleza de provincias se empobrecía. Y con su pobreza, intensificaban el reclamo de las rentas que debían pagar los campesinos. Derechos feudales que debían percibir los nobles a costa de los campesinos, y que estaban en desuso, ahora resucitaban. ¿Y para qué?... ¿Para que pagaban a los nobles? ¡Para nada! Los nobles se justificaban alegando que prestaban servicios al pueblo. En verdad, el rey les había quitado casi todas sus funciones civiles y judiciales. La nobleza solo parasitaba. Pero ¿eran las rentas feudales la única carga que tenía que sostener el pueblo?... ¡Ah, no!... Desde 1688 hasta 1783, Francia financió seis guerras: La Guerra de los Nueve Años (1688-1697). La Guerra de Sucesión Española (1701-1714). La Guerra de Sucesión Polaca (1733-1738). La Guerra de Sucesión Austríaca (1740-1748). La Guerra de los Siete Años (1756-1763). Y, finalmente, la Guerra de Independencia de los Estados Unidos (1778-1783). La mitad de un siglo se dedicó a la guerra: a la muerte y a la destrucción. El gasto público se disparó. El Tercer Estado pagaba los impuestos. Los privilegiados, la nobleza y el clero, con su inmensa fortuna, estaban exentos. Los impuestos no llegaban a cubrir el total del gasto del Estado. El déficit era una lacra constante. La deuda pública del gobierno se incrementó desorbitadamente. Francia, un país rico, tenía un Estado al borde del abismo fiscal. La bancarrota del gobierno era el susurro constante que amenizaba las veladas de los salones parisinos de la década de los años 1780. La nobleza, que concentraba gran parte de la riqueza nacional, no solo estaba exenta de pagar impuestos. Por si fuera poco, los nobles más pobres recibían ayudas del Estado. Si los recursos familiares eran escasos, los hijos varones del patriciado podían obtener una beca en una academia militar o seguir una carrera eclesiástica. Y las hijas podían acudir a la escuela de Madame Maintenon. Tal era el caso de los Bonaparte. Era aquel un dinero que recibían de los impuestos de la burguesía y del campesinado. Sacado del sudor productivo del pueblo, iba a beneficiar a la nobleza: financiar un estilo de vida improductivo y perjudicial. A eso se le sumaba el derroche de la corte. El lujo de Versalles. Las fiestas interminables. Y las guerras… siempre las guerras. ¡Los impuestos eran un robo!... Y aún con todos ellos, ¡el Estado en quiebra! Si el rey Luis XVI y sus ministros querían salvar a Francia de la bancarrota, debían hacer pagar a los nobles. Los privilegios debían ser abolidos. Si Francia suspendía pagos, 12 nadie más les prestaría dinero a un interés razonable. Pero la nobleza no estaba dispuesta a renunciar a sus derechos. En 1789 se convocaron los Estados Generales: la asamblea de representantes del clero, la nobleza y el pueblo. Esta debía aprobar una reforma fiscal que salvara Francia. Los tres estamentos eran dispares entre sí y dentro de su seno: El bajo clero apoyaba las reivindicaciones de sus feligreses, el pueblo. Eran sacerdotes hijos de campesinos y burgueses: vivían y convivían a diario con su sufrimiento. Mientras tanto, el alto clero miraba para otro lado. La nobleza provinciana se aferraba a sus privilegios. Y en sentido contrario, la alta nobleza se acerca a la burguesía. Y por entonces, el pueblo llano estaba representado por su vanguardia: la burguesía. La alta burguesía de terratenientes, rentistas, caseros, comerciantes, fabricantes, empresarios e inversores. Y la pequeña burguesía de abogados, notarios, jueces, médicos, artistas, periodistas y artesanos con capital y trabajadores. Esta clase no sufría las cargas de la servidumbre o de los derechos feudales. Pero toda ella tenía que pagar elevados impuestos. Pedía libertad económica: el fin de los gremios. Y permanecía aislada de la participación política, pese a financiar al Estado. ¿Por qué no iban ellos a gobernar lo que a diario pagaban?... El Estado servía para garantizar la seguridad en la nación. El ciudadano debía pagar impuestos para mantener al Estado, a cambio del orden y la protección que la ley estatal ofrecía. Pero solo el rey hacía las leyes y las ejecutaba. En política solo participaban los deseos del rey y de sus agentes, no los de la nación. ¿Por qué la nación no iba a hacer la ley si era ella quien la financiaba?... ¿Por qué no iba hacerlo acomodando las normas a sus deseos e intereses?... Francia había financiado la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Las antiguas colonias se separaron de Gran Bretaña y constituyeron un nuevo país. Una asamblea legislativa, el Congreso, elegido por los ciudadanos que pagaban impuestos se encargaba ahora de elaborar las leyes. Y un Presidente ejecutaba las mismas. La burguesía francesa pedía lo mismo: una asamblea elegida por la ciudadanía que hiciera las leyes en nombre de la nación, y un rey que se limitara a ejecutarlas. Y toda esta organización debía quedar plasmada en una ley superior a las demás, en una Constitución. En aquellos años, las malas cosechas elevaron el precio de los cereales. El pan cada día era más caro. Las clases populares urbanas sufrían. Los pequeños artesanos y comerciantes, y el proletariado de sirvientes y de empleados agrícolas o de fábrica, cada vez tenían que hacer más sacrificios con su pírrico estipendio. Los salarios no se incrementaban tanto como los precios de los alimentos más básicos. El salario real disminuía. Vestían con harapos. Incluso se enorgullecían de no llevar calzones como la nobleza o la burguesía. Se hicieron llamar así mismos los Sans Culottes, los «sin calzones». Y pedían pan y el fin de la inflación. Los alimentos escaseaban. Napoleón mismamente tuvo que proteger cargamentos de trigo en Valence. La gente los asaltaba. 13 Los Bonaparte simpatizaban con la revolución. Eran nobles, cierto, y habían recibido ayudas del Estado. Pero no tenían feudo alguno ni recibían rentas feudales. Con tierras y rentas agrícolas, complementadas con el sustento de, primero, la profesión de abogado del padre, y luego, la de militar del hijo, los Bonaparte pertenecían más a la burguesía que a la nobleza. Una burguesía pasiva, que no emprendía ningún negocio y solo se dedicaba a vivir de rentas. Y a la vez, una burguesía de profesionales liberales y de militares. Entendían de leyes, amaban el orden y creían en la monarquía. Esto les convenía para su modo de vida. Era la paz, la calma, la protección de su patrimonio. Pero simpatizaban con las reformas. Algunas les beneficiaban directamente: menos impuestos, participar en el gobierno y más libertades. Y en cuanto a la abolición de la servidumbre y de los derechos feudales, esta no les perjudicaba, ya que no tenían ni siervos ni derechos, pero tampoco les beneficiaba. Simplemente, la burguesía a la que pertenecían, apoyaba la abolición en aras de la paz social y la convivencia. Indirectamente, salían ganando. Las reformas que pretendía llevar a cabo el Tercer Estado se paralizaron. El pueblo se alzó contra ello. Querían un cambio, y lo emprendieron por la fuerza. A Napoleón le escandalizó la toma de la Bastilla. También las revueltas violentas del campesinado. Asaltaban las mansiones de la aristocracia, las saqueaban, y quemaban los libros que registraban los derechos que debían ofrecer a cambio de nada. Sin embargo, fue Bonaparte partidario del cambio. Los Estados Generales, y en particular los representantes del Tercer Estado, se transformaron en una asamblea de representantes de pueblo. Elaborarían la organización del reino, su constitución. Se llamó la Asamblea Nacional Constituyente. Primero fue la abolición de la servidumbre y de los derechos feudales en la noche del 4 de agosto de 1789. Luego vino la Declaración de los Derechos. Declaración que proclamaba la igual protección del derecho a la libertad y a la propiedad privada de todos los franceses. Y después, toda una sucesión de decretos constitucionales configuró la organización de un nuevo país. Mirabeau, La Fayette, Mounier,… Muchos fueron los prohombres de los que se hacía eco la prensa y la nación. Sus nombres y discursos se repetían. Pero en especial destacaron dos: Talleyrand y Sieyès. Talleyrand pertenecía a la alta nobleza. Era obispo de Autun. Y participó activamente en la elaboración de la declaración francesa de los derechos. Sieyès, en cambio, nació en el seno de una familia de la pequeña burguesía de funcionarios de provincia. Vicario general de la diócesis de Chartres, se unió con entusiasmo a la causa de la revolución con el ensayo ¿Qué es el Tercer Estado? Y participó en la elaboración de la Constitución. La práctica totalidad de la Asamblea Constituyente creía en la monarquía, en una monarquía moderada por un cuerpo legislativo. Un parlamento haría las leyes, y el rey las ejecutaría. Pero en este punto, se dividieron entre los que defendían una sola cámara elegida por el pueblo, y los que creían en dos cámaras: una sería elegida por el pueblo; y otra cámara, aristocrática, moderaría las pasiones del pueblo. La Asamblea constituyente se dividió, respectivamente, entre izquierda y derecha constitucionalista. Finalmente, la 14 izquierda prevaleció, y solo habría una cámara legislativa: la Asamblea Nacional. Solo ella haría las leyes, y el rey las ejecutaría. En aquella época, el gran público entendía que los ciudadanos solo podían ser aquellos franceses que fueran capaces para serlo: los varones mayores de 25 años. Según la opinión mayoritaria del momento, las mujeres y los niños no tenían la mente desarrollada como para emprender ninguna obligación o responsabilidad política. De un total de 25 millones de franceses, solo 7 eran ciudadanos. De existir un sufragio universal masculino, votarían los siete millones. Sin embargo, se estableció un sufragio censitario: votaban los que más impuestos pagaban según el censo. En la terminología propuesta por Sieyès, la ciudadanía se dividió en dos grupos censales: el de los ciudadanos pasivos, quienes pagaban pocos impuestos; y el de los ciudadanos activos, quienes pagaban más. Los ciudadanos pasivos, en palabras de viejo vicario, tenían derecho «a la protección de su persona, de sus propiedades, de su libertad, pero no a tomar parte activa de los poderes públicos». Solo los mayores contribuyentes podían ser considerados, según Sieyès, los verdaderos accionistas de la gran empresa social que era el Estado. Quien pagaba impuestos era el dueño del Estado, y solo él mandaba. Por tanto, ellos podían votar y formar parte activa del Estado. Eran los ciudadanos activos. Fue aquel, en cambio, un sufragio censitario amplio. De los siete millones de ciudadanos, más de cuatro eran ciudadanos activos. Más del 60% de los ciudadanos podían votar. Según la Constitución, se reunirían en asambleas primarias de distrito. Estas elegirían electores. Y estos se reunirían en asambleas electorales que nombrarían los 745 diputados de la Asamblea Nacional. Si alguien quería tener una participación aún más activa que la del simple hecho de votar, si alguien quería, por ejemplo, ser elector o diputado, debía pagar aún más impuestos. Al final, solo votaban la burguesía y parte importante del extenso campesinado de pequeños y medianos propietarios. Pero diputados solo eran los miembros de la burguesía, alta o pequeña. Fuera quedaban los Sans Culottes. El objetivo del Estado era el de proteger la vida, la libertad y las propiedades de las personas. Para ello el rey contó con el ejército. Y los ciudadanos, con una milicia: la Guardia Nacional. Pero ella solo pertenecía a la ciudadanía activa. Los decretos constitucionales fueron refundados en un solo documento: la Constitución de 1791. Napoleón la apoyó. Formó parte de los clubes y sociedades patrióticas que la defendían. Pensó que Córcega debía participar de los beneficios de ser francés. ¡Ah, Córcega!... Nunca se había olvidado de ella. Era un pedazo de Italia que debía ser como Francia. Era su futuro. Por aquel entonces, Paoli, el líder demócrata corso, regresó a Córcega desde su exilio en Gran Bretaña. Bonaparte tenía que volver. La isla debía participar en la revolución. 15 SECCIÓN V Los dos hermanos recorrieron las estrechas calles de Ajaccio en dirección a la vía Malerbe. Lo hicieron por primera vez en mucho tiempo. Era una madrugada húmeda de octubre de 1791. El sol se escondía tras los nubarrones grises que cubrían el cielo. Los destellos del astro rey apenas tenían fuerza para atravesar la gruesa espesura. Un voluminoso manto de niebla blanquecina se extendía por toda la ciudad. Sus volutas se movían sinuosas entre las calles. La niebla rodeaba las casas, y solo dejaba sobresalir los tejados de terracota más altos. Apenas podían ver algo. Tampoco nada se movía. Permanecía la ciudad en calma, a punto de despertar. De vez en cuando, surgía algún madrugador, o se sorprendían por el ladrido de un perro en la distancia. La atmósfera estaba impregnada de un perfume especial: el de las viñas con la uva recién arrancada. ¡Dulce aroma a vendimia!... Tantos años lejos de casa, ¡y nunca lo habían olvidado! La poca gente con la que se topaban los miraban fijamente, sin disimulo. Hasta los seguían con la mirada. El mayor llevaba botas de francés y medía tanto como un francés. «¡Un soldado más!...», pensaban. Uno muy delgado, apenas podía sostener el uniforme. Iba cubierto con un abrigo. Abotonado y embozado en él hasta la altura de los ojos. Escondido bajo un tricornio. Era irreconocible. Al llegar a la vía Malerbe, tocó la puerta. Ya no había tres sirvientes como antaño, solo una criada que abrió el gajo. Detrás estaba el ama. De negro, con el rostro serio, como cancerbero que cuida del hogar. Era Letizia. Para ella, fue suficiente con verle los ojos al forastero, no hacía falta más. —Nabulione, il mio amato figlio! —dijo. Napoleón entró en el oscuro hall. Se desembozó. Y la madre acudió a él y le besó en la boca, como habitualmente hacían. Por fin los dos hermanos estaban en el hogar. A la luz del fuego, se quitó el abrigo. La niebla comenzaba a despejarse. El sol renacía. Y la familia despertaba. El hermano Napoleón estaba en Córcega. Traía al pequeño Louis, de trece años. Todos fueron a recibirlos. Joseph, el más sereno e inteligente de los hermanos, tenían veintitrés años. Ya era abogado, y al igual que su padre, le interesaba el gobierno local. Pronto sería miembro de la Asamblea de Ajaccio. Lucien tenían dieciséis. No dejaba de preguntarle a Napoleón acerca de las últimas noticias políticas de Francia. La revolución le entusiasmaba. Acentuaba aún más su belicoso carácter, y le estimulaba en sus prácticas de oratoria. Marie Anne, de catorce años, estaba en la escuela de damas de Saint-Cyr. Pauline tenía once años, y ya era una mujercita, una audaz y entusiasta. Caroline solo nueve años, y mostraba un piel pálida y suave. Y por último, fue a recibirlo Jérôme, el más osado y malcriado de todos. Mimado por los desvelos de la madre hacia el huérfano más pequeño. 16 En la casa también se encontraba el tío Lucciano. El archidiácono rico y soltero tenía ya setenta y seis años. Un viejo cascarrabias, tacaño e insolidario con los Bonaparte. Napoleón se pasaba los días de descanso con él. Compartían mesa. Comían macarrones y uva. Y hablaban largamente de política. A Napoleón le caía bien. El viejo se quejaba de dolores, y el sobrino buscaba un remedio para el tío. El tío permanecía la mayor parte del tiempo en cama, postrado por su enfermedad. Y entonces entraba en escena Pauline… solo cuando la necesidad era imperiosa. Siempre lo hacía con uno de sus mejores vestidos de tonos pastel. Un corpiño ajustado. Como un cono truncado e invertido. Mostraba los pechos firmes y palpitantes. La piel tersa y limpia. Suave, y de un color rosa pálido. La falda era abullonada. Llegaba hasta el suelo y escondía sus bailarinas. La melena, de oscuros cabellos castaños, la llevaba siempre suelta y voluminosa. Era la hermana preferida de Napoleón. —¡Mi pobre tío! —decía ella al verlo tumbado en la cama—. ¡Si hubiera algo que pudiera hacer para quitarte el dolor!… Y un remedio había. Se acercaba al tío. Se sentaba en la cama. Y se inclinaba hacía él para darle un beso en la mejilla. —¿Solo uno?... —preguntaba el rico anciano—. ¿Uno y nada más?... ¡Dadme más! ¡Muchos más! Que ya creo encontrar en ti el remedio. Pauline obedecía al tío. Se acercaba a su mejilla y le propina decenas de besos. Mientras tanto, con la mano, Pauline buscaba discretamente debajo del colchón del tío. Lucciano escondía un saco de monedas. Cuando la necesidad era muy acuciante en la familia, Pauline se encargaba de sacar un Luis de oro. Pero esta vez sacó el saco entero. Fue un movimiento torpe, y las monedas repicaron en el suelo. Lucciano gritó. Asustada, Pauline salto de la cama. Letizia acudió al dormitorio. Napoleón pudo ver como cogía ella misma las monedas del suelo y se las devolvía al viejo Lucciano. Aquel era su dinero, no el de los Bonaparte. Ellos heredarían a su debido tiempo. Suerte que la enfermedad del viejo no duró mucho. En pocos días, los problemas de dinero de la familia se resolvieron con la muerte del viejo tío Lucciano. La Asamblea Nacional francesa había expropiado los bienes de la Iglesia. Creían que estos habían sido dados por la nación a esta y que debían ser devueltos a sus legítimos propietarios. Los bienes expropiados fueron subastados para salvar al Estado de la bancarrota. Y unos pocos se convirtieron en nuevos ricos. Córcega se encontraba dividida. Devotos católicos, muchos odiaban el trato que recibía la Iglesia. Ahora Napoleón tenía fortuna y aspiraba a hacer política. Creía que la expropiación salvaría a la patria. La Constitución y las leyes de Francia debían ser cumplidas. Para ello era necesaria una fuerza capaz de hacer cumplir las leyes de la Asamblea Nacional. Se creó la Guardia Nacional en la isla de Córcega: una parte más de la milicia de Francia. Napoleón, que solo estaba de permiso, solicitó permanecer en Córcega. Los milicianos de la Guardia Nacional, 17 compatriotas corsos, lo eligieron teniente coronel. Ahora dirigía un batallón de la Guardia Nacional. Y recibía mandatos directos de París. Por entonces, la capital había ordenado la supresión de las órdenes religiosas y la clausura de los conventos. Así se hizo. ¡La religión ultrajada!... Frailes rebeldes hacían misa en sus viejos conventos clausurados. Tenían partidarios. Pronto, las calles de Ajaccio se convirtieron en un campo de batalla. Con pistolas y estiletes, Napoleón y la Guardia Nacional trató de hacer cumplir la ley. Ajaccio se bañó en sangre. Y cuando todo acabo, Bonaparte tuvo que volver a París a dar explicaciones. Su futuro pendía de un hilo. SECCIÓN VI La capital del hexágono hervía. La Iglesia había perdido sus rentas feudales y sus privilegios. Los bienes eclesiásticos fueron confiscados. Y la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano proclamó la libertad religiosa: ya no ostentaban el monopolio de la religión. Es más, no solo había perdido el poder sobre Francia, con la Ley sobre la constitución civil del clero, habían perdido el poder interno. Los obispos y sacerdotes eran elegidos por los feligreses, no por el papado. Y la Iglesia se dividió entre aquellos que juraron lealtad a la patria y aquellos que no. Los primeros, los juramentados, los constitucionalistas, se mantuvieron fieles a la revolución. Los que no juraron, los refractarios, quedaron al margen. Las revueltas campesinas contra los viejos derechos feudales pusieron en peligro la vida y las propiedades de los nobles. El hermano pequeño del rey Luis, Carlos, conde de Artois, huyó de Francia en los primeros días de la revolución. Luis XVI se quedó solo con su hermano Luis Estanislao, conde de Provenza, el mediano de Luis y Carlos. Solo falto una estocada más. La noche del 4 de agosto, la Asamblea Nacional francesa quitó a la aristocracia sus rentas feudales y privilegios. Pronto más nobles huyeron del país. Se refugiaron dentro de los límites del Imperio Germánico. El emperador, Leopoldo de Habsburgo, rey de Bohemia y Hungría, y archiduque de Austria, era hermano de la reina de Francia María Antonieta. Es más, gobernaba sin ningún límite. Y la nobleza germánica conservaba sus privilegios. La separación de poderes, la Declaración de los derechos, la Constitución, la abolición de la servidumbre, y el fin de las rentas feudales y de los privilegios de la nobleza y el clero; todos los ideales de la revolución amenazaban de muerte a los gobernantes del Antiguo Régimen. Su interés estaba puesto en acabar con el nuevo régimen. El rey Luis XVI, y en especial la reina María Antonieta, vivieron en el palacio de Versalles una vida de lujo y derroche. Una hasta la extenuación de las arcas públicas. 18 Pero todo aquello acabó. En octubre de 1789, la familia real se vio obligada por la muchedumbre a trasladarse a París. Los reyes de Francia debían vivir en la capital. Y se instalaron en el palacio de las Tullerías. Era aquel un palacio alargado de tres plantas principales. De estilo renacimiento francés, tenía imponentes mansardas y un pabellón que albergaba un gran reloj y una cúpula. Pero todo aquello no era nada comparable con el lujo de Versalles. Aquel palacio era la cárcel de los reyes. En 1791, la familia real planeó su fuga. Fueron capturados en Varennes. A punto estuvieron de salir del reino. Devueltos a la capital, ya nadie confiaba en los reyes: rechazaban el progreso de la revolución. Solo pudo escapar Luis Estanislao. En el exilio, se reunió con su hermano menor Carlos. Conspiraban para alcanzar una coalición de todas las monarquías del Antiguo Régimen. Pedían una intervención en Francia y la restauración del viejo sistema. La supervivencia de los reyes y nobles de Europa dependía de un gesto solidario hacia los reyes de Francia. Para una parte de la Asamblea Nacional, la guerra con Europa consolidaría la revolución. Francia era, salvo Rusia, la nación más populosa de Europa, ¡y estaba armada! Ganaría la guerra, y con ello, acallaría las voces que pedían el fin de la revolución y el retorno al viejo régimen. Luis XVI alentaba a los revolucionarios que pedían la guerra. ¡Había que luchar contra los enemigos de la revolución!... Pero sobre todo, para el rey, ¡había que luchar! En nombre de la revolución, cierto, pero la guerra de Francia contra toda Europa supondría la derrota del hexágono. La revolución no sobreviviría. Y en ese punto, las potencias europeas restaurarían el absolutismo. ¡Toda una treta! La respuesta no se hizo esperar. El 20 de abril de 1792, la Asamblea Nacional francesa declaró la guerra al rey de Bohemia y Hungría. La revolución ya era un conflicto internacional. La guerra contra Austria. La escasez y la inflación. Y las conspiraciones exteriores. Todo sumaba al descontento generalizado. París hervía. Napoleón, que salió de Francia después de la fuga fallida de Varennes, regresó a un país aún más convulsionado. Muy de vez en cuando acudía al Ministerio de Guerra a dar explicaciones sobre su actitud en Córcega. En su tiempo libre, le gustaba ir a ver los debates de la Asamblea Nacional. Luego, quedaba con sus amigos en los cafés parisinos. Las tertulias políticas no hablaban de otra cosa que no fuera la guerra con Austria. El 20 de junio, Bonaparte almorzaba muy cerca del Palacio de las Tullerías. Había quedado con su amigo Bourrienne en un café. Hacía calor. Buscaron una mesa en la terraza. En un lugar donde pudiera correr el aire fresco. Y un enorme parasol los protegió. El astro despedía su luz sobre casi todos los adoquines de la plaza. Apenas había sombra alguna, los adoquines ardían. Napoleón se mostraba nervioso. Se sirvió varias cucharillas de azúcar en el café. Y no dejaba de removerlo. Entre sorbo y sorbo de amargo y dulce sabor, Bonaparte no 19 paraba de hablar. Había tenido que empeñar su reloj para poder sobrevivir en la capital. Y ansiaba que el ministerio resolviera su conflicto en Córcega. Deseaba volver a la isla. De repente, una muchedumbre cruzó la plaza. Algunos llevaban gorros frigios de color rojo. Simbolizaban la república. Cantaban himnos revolucionarios. Y uno de sus ellos llevaba una lanza en vertical. En la pica había clavado un corazón de buey. Chorreras de sangre caían del músculo y se deslizaban sobre un letrero fijado a la lanza. Este decía: El corazón de Luis XVI. Napoleón dejó el café sobre la mesa y siguió con la mirada el paso de la muchedumbre. La cola parecía no tener fin. Su amigo Bourrienne arqueó las cejas. «¡Sorprendente!», debió pensar. Temía que aquel día fuera a ser algo más complicado de lo que ya de normal era. Aquella gente se preparaba para lo peor. —Sigamos los pasos de esta chusma —dijo Bonaparte a su amigo. Bourrienne, atónito, se levantó y siguió a Napoleón. ¿A dónde iban?... La turba se dirigió a la Asamblea Nacional. Bonaparte se mezcló entre la muchedumbre. Calculó que eran más de cinco mil personas. Y muchas de ellas llevaban hachas, espadas, bayonetas y palos puntiagudos. Eran Sans Culottes, ciudadanos pasivos sin derecho a voto, el proletariado que solo vivía de su salario y que se había visto muy afectado por la elevada inflación. Durante una hora permanecieron en las puertas de la Asamblea sin poder entrar. Desesperados, se fueron directos al Palacio de las Tullerías. Rompieron la puerta. Ascendieron por las enormes escalinatas de mármol pulido. Y fueron directos a las habitaciones reales. El rey los recibió con educación. Su voz era trémula. La gente estaba furiosa. Aquel hombre que tenían ante sí, estaba casado con la austriaca, la hermana del enemigo de la Francia revolucionaria. Incluso él, pensaban muchos, podría estar conspirando por el regreso de la nobleza y sus privilegios al poder. Luis era el enemigo de la revolución. La masa rodeo la figura del monarca entre cánticos revolucionarios. Bonaparte y Bourrienne permanecieron en la distancia. Napoleón miró a su amigo. Y lo hizo con el cejo fruncido, clavándole los ojos. «¡Lo van a matar!... ¡Lo van a matar!...», le decía al amigo con la mirada. El rey se puso a parlamentar con todos ellos. Les invitó a una copa de vino. Cantó himnos revolucionarios. Y hasta permitió que le pusieran el bonete rojo. En dos horas, el rey se ganó al pueblo, y por muy poco, salvó la vida. Sin embargo, las protestas solo habían comenzado. En la mañana del 10 de agosto, Napoleón salió de su Hotel. Se dirigió a la casa de su amigo Bourrienne: cerca del Palacio de la Tullerías. Guardias Nacionales armados, los milicianos del pueblo, con sus casacas azules con franjas blancas, atravesaban las calles en dirección al palacio real. Venían del frente de batalla. Y habían luchado en la defensa de la revolución, contra las tiranías que querían dominar Francia y restablecer los privilegios de la nobleza. Todos cantaban un nuevo himno: La Marsellesa. 20 El rey quiso salir del palacio y refugiarse en el edificio de la Asamblea. La Guardia Nacional entró en el antepatio. Allí permanecía la Guardia Suiza, encargada de proteger al rey. Y de repente, alguien disparó. Ambas guardias cruzaron fuego. Muchos soldados de ambas partes cayeron. La multitud llevó cañones al palacio real. Los cargaron y dispararon contra el edificio. El rugido se hacía sentir por toda la ciudad. Levantó una nube grisácea de pólvora. Cubrió gran parte del palacio, y solo dejaba ver el estallido de los cañones. El rey no quería más derramamiento de sangre. Ordenó a la Guardia Suiza cesar el fuego. Sin oposición, los milicianos masacraron a la guardia y a unos pocos cortesanos del rey. Napoleón entró en el antepatio al mediodía. Sudaba. Todo ya había terminado. La niebla de pólvora casi se había disipado. En el patio había un hedor herrumbroso. Una capa de un color carmín brillante cubría casi todo el espacio: era un estanque de sangre. Los cadáveres se acumulaban en las posturas más insólitas. Con heridas punzantes, sangraban y manchaban los uniformes. La chusma robaba a los cadáveres. Y algunos, entre los gemidos doloridos que oían, buscaban los supervivientes de la guardia del rey. La única intención era la de rematarlos. Un soldado de Marsella apuntó con la bayoneta a un soldado suizo. Estaba tendido en el suelo, inconsciente, solo respiraba. Napoleón contempló la escena. La revolución se había convertido en cólera y destrucción. Y él comenzó a detestar la nueva deriva. —¿Eres del sur?... —preguntó Bonaparte a pocos metros. Él marsellés apartó la mirada del objetivo y miró fijamente a Bonaparte. Ante sí tenía a un compañero de armas. A uno con uniforme de oficial. Contestó como si acatara una orden. —También los soy yo —dijo Napoleón—. Salvemos a este infeliz. El soldado volvió la mirada a la víctima. Ahora gemía y movía inconscientemente la cabeza a un lado y a otro. Había cerrado los ojos y no sabía qué pasaba a su alrededor. El marsellés bajó la mirada aún más, hacía las manos. ¡Qué diablos hacía!... ¡Era un soldado, no un criminal! De un golpe, lanzó la bayoneta a un lado. Napoleón se acercó al soldado. Ambos cogieron en volandas al guardia suizo. Le salvaron la vida. Al día siguiente el rey Luís XVI fue depuesto. Al fin el Ministerio de Guerra resolvió su caso. Napoleón actuó en Córcega para hacer cumplir la ley. Era inocente de todo lo ocurrido. En cuanto resolvió todos sus asuntos con el Ministerio de Guerra, decidió marcharse de París. La escuela de damas de Saint-Cyr fue clausurada. Allí Marie-Anne estudiaba. Fue hasta allí para recogerla y marchar a Córcega. En la isla tenía su deber y ambos estarían más seguros. Napoleón llegó en carruaje a las puertas de la escuela. Marie Anne salió con el uniforme. Era un vestido negro con una abultada falda. Sobre el ajustado corpiño, tenía bordado una cruz blanca con flores de lis: los símbolos de la Iglesia y de los reyes de Francia. Para más inri, Marie Anne llevaba un sombrero negro de ala ancha con elegantes plumas blancas. Bonaparte torció el gesto. Todo aquello era una provocación. Mirando a 21 un lado y a otro, cogió a la hermana y la metió de inmediato en el carruaje. La chusma se dio cuenta. ¡Eran nobles! Se acercaron al carruaje y lo rodearon entre gritos contra la nobleza. De allí, los hermanos Bonaparte no iban a salir con vida. SECCIÓN VII La muchedumbre gritaba. —¡Aristócratas!... ¡Muerte a los aristócratas!... Pronto la turba rodeó el carruaje. No pudo escapar. Los caballos relinchaban. Asustados, pretendían marchar atrás. El chofer agarraba fuerte las riendas, e intentaba contenerlos. La masa, con puños y palos, golpeaba las puertas y paredes del coche. Marie Anne agarraba con fuerza la mano de Napoleón. Y lo hizo con la otra mano sujetando su precioso sombrero. Su sombrero negro de ala ancha con una pluma blanca. Ante todo, ¡ella era una aristócrata! —¡Muerte a la aristócrata! —gritó un hombre con la cara pegada al cristal de la portezuela. Bonaparte bajó el cristal. «¡No!...», gimió dolorida Marie Anne. De un manotazo, el hermano cogió el sombrero. Con él, se acercó al ventanuco y gritó: —¡No somos más aristócratas que ustedes! Y agarrando el sombrero por su ala, lo lanzó a la multitud. ¡Abajo la nobleza!... La plebe vitoreo a Napoleón, ¡era uno de los suyos! Se apartaron del camino, y el chofer arreo a los caballos. Salieron de inmediato. Desde el 10 de agosto, Luis XVI había sido destituido. Ahora era un ciudadano más: Luis Capeto. ¿Qué hacer con Francia? La monarquía constitucional solo fue un experimento fracasado. Ahora la izquierda ya no creía en una monarquía constitucional. Pedía ir un paso más al frente. El 21 de septiembre de 1792 se proclamó la república. La Convención Nacional decidiría la organización constitucional de la nación. Sería el gobierno provisional de esta. Reuniría en sí los poderes legislativo y ejecutivo hasta la aprobación de una nueva constitución que diera forma al gobierno. Con el tiempo, se formó un comité interno de la Convención que ejercería los poderes ejecutivos que pertenecían a la asamblea. Era el Comité de Salvación Pública. En cuanto a Luis Capeto, fue encarcelado en el castillo del Temple y juzgado por alta traición. Los moderados de la Convención no querían sentenciarlo a pena de muerte, supondría la guerra con potencias extranjeras. Pero la guerra contra la revolución ya se 22 había iniciado, y Luis XVI era enemigo de la revolución. El 21 de enero de 1793, Luis Capeto fue ejecutado en la guillotina. Ahora Francia era enemiga de casi toda Europa. Una gran coalición se formó para derrotarla: Austria, el Sacro Imperio, Prusia, Reino Unido, España, Portugal, Napolés y Cerdeña. La Galia estaba rodeada de enemigos. De reyes conjurados que querían acabar con la revolución: una amenaza a su poder real y a los privilegiados por él. Y esto Francia no iba a consentirlo. La república impuso a la población levas masivas. El joven campesino francés tenía que dejar a un lado sus aperos de labranza. Ya no trabajaría la tierra que le daba de comer. A cambio: lucharía, destruiría, mataría, y correría el riesgo de morir. ¡Aquello era la ruina de una nación!... Napoleón estaría a salvo en Ajaccio, pero no sin combate. Francia había invadido Bélgica. Y en Italia, se apoderó del ducado de Saboya y del condado de Niza. Eran territorios arrebatados a Víctor Amadeo III, rey de Cerdeña, príncipe del Piamonte, duque de Saboya y aliado de Austria. Córcega era clave en ese sector. Contaba con su milicia, sus soldados del pueblo, la Guardia Nacional. Y Víctor Amadeo era el enemigo. ¿Qué había hecho la Guardia Nacional corsa en ese sector? La Convención creía que debía actuar. Napoleón también lo pensaba. Paoli dirigía Córcega. No le agradaba mantener una guerra con Cerdeña. Era la causa de Francia, no la de Córcega. Pero aceptó conquistar las islas de Caprera y Maddalena. Isletas corsas en poder de sardos. Embarcaron ochocientos hombres, dos cañones de doce libras y un mortero, en una corbeta. Era un buque ligero de dos palos, con sus blancas alas al vuelo. Era un barco apto como escolta del tráfico mercante o para vigilancia del litoral. No más. Desembarcaron en una isla adyacente a la Maddalena, San Stefano. Abrieron fuego con sus bayonetas contra una pequeña guarnición sarda. Ocuparon la isla. Y apuntaron sus cañones hacia la isla de la Maddalena. Esperarían refuerzos para poder conquistarla. Pero no llegaron. Napoleón esperó su llegada, con viento y lluvia. Al final se decidió a atacar, pero estaban solos. Nadie los ayudaría. Y pronto se retiraron. Para Napoleón, la expedición fue un fracaso. Una mancha en el honor. ¡Debía quejarse! Paoli era el culpable. Bonaparte acudió ante un tribunal revolucionario en Tolón. —¡Entreguen la cabeza de Paoli a la espada de la justicia! —exclamó en él. Lucien redactó un discurso que fue leído en la Convención. Pronto, Napoleón se convirtió en un proscrito. Lo matarían si volvía a Córcega. Pero, ¡ah!, ante todo, Bonaparte era un oficial francés, y Córcega pertenecía a Francia. Tenía un plan. Embarcaría a cuatrocientos hombres en dos buques de guerra y se apoderaría de Ajaccio. Paoli había robado Córcega a Francia, y tenía pagar por ello. El plan fue aprobado. Bonaparte escribió a su madre. Debían abandonar Ajaccio. Así lo hicieron. Se dirigieron a la ciudad de Calvi, puerto corso en manos de los franceses. Al día siguiente amaneció en Ajaccio. Era un día de verano de 1793. El sol proyectaba haces de luz naranja y ámbar sobre los perfiles de la ciudadela de Ajaccio. Napoleón apareció sobre el 23 horizonte y ordenó disparar los cañones contra la ciudadela. Aquello era una declaración de guerra de Napoleón a Paoli. La ciudadela resistió los ataques militares. No se rindió. Ningún corso apoyó desde dentro las pretensiones del joven Bonaparte. Era solo cuestión de tiempo. El ataque de Napoleón fracasó, y ordenó detener el ataque. La asamblea corsa condenó a los Buonaparte a la «execración e infamias perpetuas». Todo estaba perdido para Napoleón. Decidió dar la vuelta, y marchar. Los corsos vitorearon su marcha. Y los hombres de Paoli se lanzaron a las calles a asaltar la mansión de Napoleón. Todo ahora les pertenecía a ellos. Ahora los Bonaparte estaban en la ruina. SECCIÓN VIII La guerra exterior siguió su curso. Escasez, inflación, hambre,… muerte. Todo el antiguo régimen se alzaba contra la revolución. Toda Europa contra Francia. En esas circunstancias, el gobierno pasó a manos de un grupo de radicales: los jacobinos. Estos eran dirigidos por un abogado de provincias: Robespierre. Él lideraba el Comité de Salvación Pública. La reforma, el cambio, la revolución. Francia era una república. La nueva bandera era la tricolor: tres franjas verticales de colores azul, blanco y rojo. El lema de la república era Libertad, igualdad y fraternidad. La Marsellesa era el himno nacional. Ya no había señoras y señores, con la revolución eran ciudadanas y ciudadanos. Y un nuevo calendario vino a sustituir al viejo almanaque católico. Ahora no había más diosa que la razón. El anuario comenzó el 22 de septiembre. Era el día del equinoccio de otoño. Con el año de la proclamación de la república comenzaba a correr el nuevo calendario. El Año Uno iba del 22 de septiembre de 1792 al 21 de septiembre de 1793. El Año Dos, del 22 de septiembre de 1793 al 21 de septiembre de 1794. Y así sucesivamente. El año se dividía en doce meses. Cada uno de treinta días. A estos trescientos sesenta días se le añadían cinco más para completar los trescientos sesenta y cinco de un año. Seis en caso de los bisiestos. Estas jornadas eran libres, no pertenecían a ningún mes. Eran las últimas del calendario, y estaba consagrada cada una a un ideal republicano. El primer día complementario era la Fiesta de la Virtud. El segundo, la del Talento. Le seguían el Trabajo, la Opinión y las Recompensas. Y en los años bisiestos, el año terminaba en el día de la Fiesta de la Revolución. Al comenzar el año nuevo, los doce meses se dividían en cuatro estaciones. Los tres meses de otoño tenían el sufijo –ario. En –oso terminaban los meses de invierno. En –al, los de la primavera. Y en –idor, los del verano. El primer mes se llamó vendimiario, en honor a las vendimias. Iba del 22 de septiembre al 21 de octubre. Le seguía, del 22 de octubre al 20 de noviembre, el mes de brumario, por la niebla. Del 21 de noviembre al 20 de diciembre, frimario, por el frío. Del 21 de diciembre al 19 de enero, nivoso, por las nieves. Del 20 de enero al 18 de febrero, pluvioso, por las lluvias. Del 19 de 24 febrero al 20 de marzo, ventoso, por el viento. Del 21 de marzo al 19 de abril, germinal, por las semillas. Del 20 de abril al 19 de mayo, floreal, por las flores. Del 20 de mayo al 18 de junio, pradial, por las praderas. Del 19 de junio al 18 de julio, mesidor, por la cosecha. Del 19 de julio al 17 de agosto, termidor, por el calor. Y del 18 de agosto al 16 de septiembre, fructidor, por la fruta. Ya no existían las semanas de siete días. Ahora eran décadas de diez días. Tres décadas al mes. Y los días de estas eran primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi y decadi. Cada uno de los días del año estaba consagrado a una idea. El primidi 1 de vendimiario fue dedicado a la uva. Y el 2 de vendimiario, al azafrán. ¡Hasta las horas cambiaron! Ahora eran diez, divididas en cien minutos de cien segundos. Aproximadamente, una hora internacional equivalía cerca de cuarenta minutos republicanos. Por cambiar, los Bonaparte también cambiaron. Ahora tenían nombres republicanos. Lucien era Bruto; y Marie Anne, Elisa Bonaparte. Y había una nueva moda. Los mayores aún seguían llevando el pelo largo y empolvado, con una coleta recogida con una cinta de seda negra. Pero los jóvenes como Napoleón se cortaban el cabello. Llevaban medias melenas que llegaban a la altura del mentón o poco más arriba. Eran nuevos tiempos. Sin embargo, no todos aceptaban el nuevo orden. Las provincias estallaron contra París, contra sus reformas anticlericales y contras las levas masivas para la guerra. La Galia se precipitó al conflicto civil. Era Francia contra sí misma y el mundo entero. La paranoia se apoderó de la capital. Cualquier sospechoso de traicionar o cuestionar la revolución era mandado guillotinar por el Comité de Salvación Pública. Ahora Robespierre era un tirano; y la sangre, su instrumento de poder y control sobre Francia: ¡O con la revolución y el ciudadano Robespierre, o a la guillotina!... Miles de muertos ejecutados por causas políticas en juicios sumarios. Aquello fue el terror. Y con él nació una nueva forma de acción política: el terrorismo. Con la guerra contra las potencias absolutistas de Europa, una parte de la burguesía, representada por Robespierre y los jacobinos, veía peligrar los logros de la revolución: los bienes expropiados a la Iglesia y que ahora se repartían, las libertades civiles y económicas, la Constitución, etcétera. Pensaron que lo mejor era aliarse con los Sans Culottes para defender la revolución a toda costa. Necesitaban su fuerza. Los tres millones de ciudadanos pasivos fueron incluidos en la Guardia Nacional. El sufragio se amplió. Se votaría a partir de los 21 años y sin restricciones excesivas. El censo electoral pasó de los cuatro millones a más de siete. Ahora los ciudadanos pasivos, los Sans Culottes, iban armados y votaban. Se haría su revolución. Ellos decidirían. Y decidieron poner fin a la inflación y llevar a cabo el terror. Para controlar la inflación, establecieron una ley de precios máximos. Se acabó la libre competencia y las libertades económicas del pasado. Ahora Francia entraba de lleno en una economía dirigida. Los campesinos se veían obligados a vender a un precio inferior al precio necesario para obtener ganancias. Si querían obtener estas, debían ocultar sus productos y venderlos en el mercado negro. Eso o no vender. Pronto se creó una escasez 25 artificial que elevó el precio aún más lejos. Y se intensificó la persecución a los que «traicionaban» Francia con el contrabando y la especulación. ¡El terror de la economía! Los Bonaparte estaban en la ruina. Córcega se había independizado. Gran Bretaña había tomado posesión de la isla. Y todo el patrimonio de los Bonaparte ya no era suyo. Napoleón debía servir a la revolución si quería sobrevivir. ¿Contra quién? ¡Contra los franceses! Detestaba la guerra civil. ¡Tener que matar a sus hermanos!... Él deseaba luchar contra los enemigos de Francia. Y Gran Bretaña le ofreció una oportunidad al respecto: Tolón, una ciudad portuaria del mediodía francés. Había sido tomada por los británicos, y debía ser devuelta a Francia. Era suya, y la permanencia británica en la ciudad era una punta de lanza que amenazaba con poner fin a la revolución. Napoleón iría allí. No lucharía contra sus compatriotas. Lucharía contra aquellos que querían acabar con el nuevo régimen. ¿Había, acaso, algo más patriota?... ¡Ah, en absoluto!... Bonaparte iría a Tolón. Continuará… 26