Colombia DESDE EL UMBRAL DE VOCES ACALLADAS Revista

Anuncio

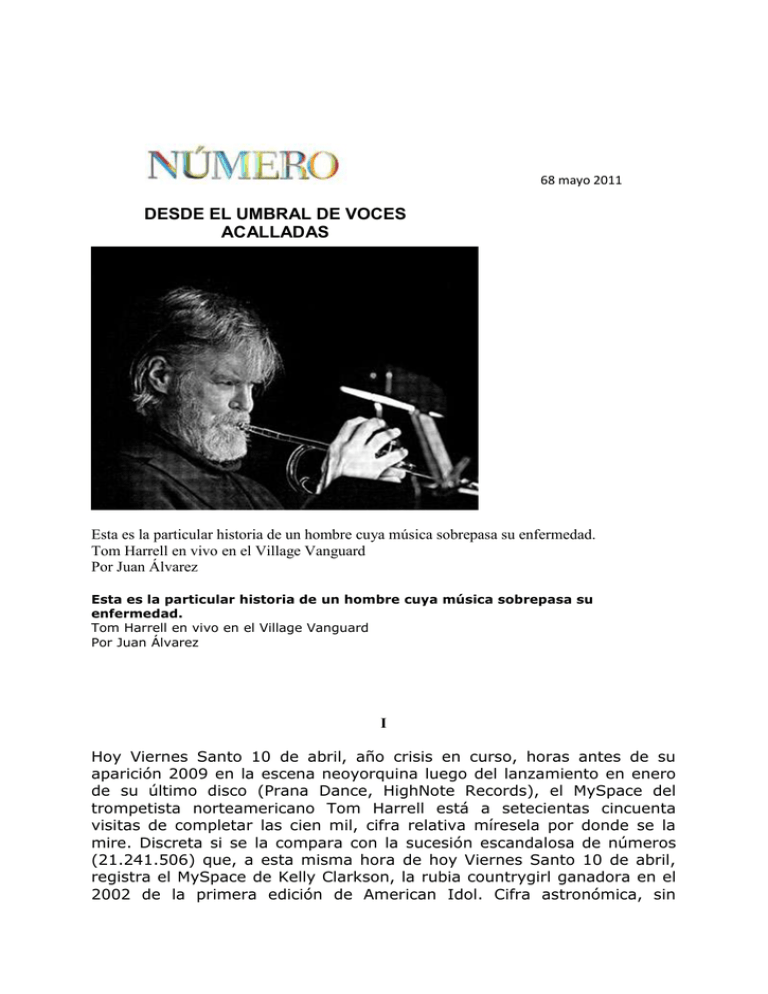

68 mayo 2011 DESDE EL UMBRAL DE VOCES ACALLADAS Esta es la particular historia de un hombre cuya música sobrepasa su enfermedad. Tom Harrell en vivo en el Village Vanguard Por Juan Álvarez Esta es la particular historia de un hombre cuya música sobrepasa su enfermedad. Tom Harrell en vivo en el Village Vanguard Por Juan Álvarez I Hoy Viernes Santo 10 de abril, año crisis en curso, horas antes de su aparición 2009 en la escena neoyorquina luego del lanzamiento en enero de su último disco (Prana Dance, HighNote Records), el MySpace del trompetista norteamericano Tom Harrell está a setecientas cincuenta visitas de completar las cien mil, cifra relativa míresela por donde se la mire. Discreta si se la compara con la sucesión escandalosa de números (21.241.506) que, a esta misma hora de hoy Viernes Santo 10 de abril, registra el MySpace de Kelly Clarkson, la rubia countrygirl ganadora en el 2002 de la primera edición de American Idol. Cifra astronómica, sin embargo, la de míster Harrell, si se contempla que su carrera, a diferencia de la de Clarkson, a diferencia de la mayoría de los músicos profesionales del planeta, ha estado marcada en sus casi cincuenta años de trabajo por la invisibilidad, por la cíclica retracción obligada, por la marginación casi cortés producto de sus recaídas en los valles oscuros de la enfermedad que desde los diecisiete años lo acorrala: la esquizofrenia. Tom Harrell recibió su primera paga por soplar el cobre en 1959. Tenía trece años. Nació en 1946 en el poblado estudiantil de Urbana, en Illinois, pero desde los seis años los trabajos de sus padres lo condujeron al paisaje despegado y cálido de las afueras de la bahía de San Francisco. En 1963 entró a formalizar sus estudios de composición musical en la Universidad de Stanford, donde su padre enseñaba psicología de empresa. Tres meses de aula, de ducha compartida, de comer en mesas largas atestadas de miradas jóvenes y nerviosas, fueron suficientes para enfrentarlo por primera vez a una vibración que no había leído antes en partitura alguna: el precipicio de sus desequilibrios psicoafectivos. Un día de noviembre de ese 1963, Harrell intentó suicidarse lanzándose a través de una ventana. El relato de su hermana, aparecido en diferentes lugares con variaciones apenas significativas, va más o menos así: Harrell se encuentra en su dormitorio de estudiante, ubicado en un cuarto piso. Acaba de cenar. Bebe un vaso de jugo de naranja. Desde el vaso, las voces que entonces empezaba a escuchar le dicen que se tire. El joven trompetista obedece. El vigor preciso con que acomete el ventanal lo hace resquebrajar y romper el vidrio, pero no alcanza a atravesarlo. Se corta y cae al piso sangrando. Contrario a lo que un intento temprano de suicidio hace suponer, las intrusiones mentales autodestructivas han sido escasas en la vida de Harrell. Sus tormentos han soplado en realidad en otra dirección: formas agudas de paranoia detonadas por el acto mismo de tocar. La impresión, en las pruebas de sonido, de unas notas ejecutadas que hacen consigo mismas lo que se les da la gana. La alarma del profesional que cree que está desentonando. La parálisis propia de una aguda sensación de ridículo. En palabras de Xavier Davis, principal piano man de Harrell hasta el 2005 y con quien grabara uno de sus discos más conmovedores (Live at the Village Vanguard, 2002), el viejo sensible es capaz de subir al escenario y tomar el mejor de los cumplidos de las más buenas de las damas, en la forma del peor de los desplantes. ¿Cómo se sobrevive a un oído así? Desde los primeros diagnósticos tras el intento de suicidio, Thomas W. Harrell, padre del trompetista, comprendió el calibre de la encrucijada que enfrentaba su hijo: la música obsesiva que vivía en su interior era el gatillo del desequilibrio, y sin embargo, soplar la trompeta se convertía al tiempo en la única solución. Durante varios meses, el Harrell adolescente dejó de tocar y comenzó a tomar antipsicóticos. De vez en cuando su padre lo animaba a retomar el cobre. Tom obedecía. Sus problemas pasaban a ser los violentos espasmos musculares, efecto secundario de los antipsicóticos. Harrell soplaba y ahora, efectivamente y para colmo de la paranoia musical, con los músculos del cuello a la cintura agarrotados, sus digitaciones fallaban. La conclusión del padre de Harrell fue entonces tan simple como obstinada: el equilibro de su hijo debía pasar por la desaceleración de los delirios mentales con un costo muscular mínimo. La opción química debía repercutir en el control sobre la música. Durante dos décadas, y mientras las mismas compañías farmacéuticas desarrollaban antipsicóticos que no postraran muscularmente a sus pacientes, la familia Harrell corrió el riesgo de combinarle al frágil trompetista Stelazine y ciertos relajantes musculares, relajantes que, aunque sobrecargaban el hígado del joven Tom, empezaron a hacer posible su equilibrio experimental. II Hoy Viernes Santo 10 de abril, año crisis en curso, antes de bajar al Village Vanguard donde míster Harrell está programado en dos sets de hora y media cada uno, salto del MySpace de la sonriente Clarkson a una página del programa 60 Minutes, de Charlie Rose. El fragmento de video accesible está fechado agosto de 2003. Rose recibe al trompetista en un salón de hotel de techos altos. Harrell entra agarrado de la mano de una mujer de rasgos orientales. Toma asiento. La cabeza abajo. Los ojos cerrados. Un técnico auxiliar del programa se acerca para ponerle el micrófono. Harrell se incomoda, abre los ojos por fracciones de segundo, pide que no lo toquen porque él nunca se desabotona su chaquetilla de cuero negra ceñida. La voz en off de Rose explica la enfermedad del trompetista. Enfatiza en su poder de desequilibrio, en la imposibilidad de sus víctimas de preservar el principio de realidad. La entrevista empieza. La voz del músico es un susurro entrecortado apenas comprensible. Parece ahogarse. Parece sufrir. Rose formula sus interrogantes con un dejo de condescendencia: «Tom, ya sabes, tanta gente que admira tu música se pregunta lo mismo: ¿cómo puede conseguirlo?». En los vagones del metro escucho aleatoriamente temas de los cinco discos de Harrell que cargo. Melodías serenas, abiertas, luminosas (dan ganas de decir), las melodías redondas más sosegadoras que quizá se compongan hoy en la escena jazzera contemporánea, una escena plagada de nietos virtuosos de Armstrong, Parker, Coltrane, una escena, por lo mismo, en su carácter posbebop (con el virtuosismo en la digitación y la velocidad en la improvisación como premisas clausuradas), ansiosa y presta a retorcer y a llevar a sus límites la extenuada improvisación modal. Harrell, sin embargo, desde el umbral oscuro de sus voces acalladas, no deja de apelar en su voluntad compositora a una intensa sencillez, a algo parecido a un fraseo breve que es frío y enervante. Según expertos, hablar de la música de Harrell es hablar de la rareza de un instrumento melódico que sobresale a partir de un recurso usualmente socio de los instrumentos armónicos: the voicings. Los voicings son acordes, pero en una disposición determinada. Por ejemplo, lo que se conoce como un acorde de do mayor lo componen tres notas: do, mi y sol. Cuando uno habla de un acorde de do mayor, sabe que estas tres notas están sonando a la vez. La vaina es que desconoce cómo están organizadas. Puede estar el do por abajo y el mi por arriba o como uno quiera que estén, pero siempre se hablará de do mayor. En cambio, con un voicing de do mayor, de grave a agudo (do-sol do-mi), la disposición es concreta, inalterable. En rigor, pues, un instrumento melódico no hace voicings sino arpegios, pero en el caso de Harrell, quizá producto de esa simpleza que también es viveza, una manera Harrell de la que se cargan incluso sus solos más exacerbados, se ha popularizado la idea de un fraseo melódico más cerca siempre de la armonía que del jalar aparte, propio del sentido clásico de la melodía. III De 1969, cuando acabó sus estudios en Stanford, a finales de los ochenta, cuando algunas cosas empezaron a cambiar en su vida, Tom Harrell grabó y tocó los discos de otros, trasteando al tiempo la exhibición de su rostro tormentoso. Del estudio a la tarima. De la tarima al camerino. Casi nunca en las pruebas de sonido. Hizo de sideman de Stan Kenton y Woody Herman. Entre giras ocupó un puesto en la línea de vientos de las bandas Azteca y Malo. En 1973 lo contrataron de planta en la formación del pianista Horace Silver, gato recorrido con quien grabó cinco discos, el primer testimonio de soslayo de su trompeta sombra, de la historia furtiva de quien aún tendría que trasegar muchas otras tormentas antes de eso que tal vez quepa llamar la visibilidad. En 1977 dejó la banda de Silver y se mudó a Nueva York. Allí tocó en la Big Band del contrabajista Sam Jones, acompañó la Charlie Haden’s Liberation Music Orchestra, anduvo en el quinteto de Phil Woods y grabó junto a Bill Evans en su último álbum: We Will Meet Again. Mientras tanto, lo que se tocó en la historia visible del instrumento fueron las páginas del jazz de la segunda mitad del siglo XX. La estela frenética, pronunciada, rabiosamente espectacular y genial de sujetos como Miles Davis, Freddy Hubbard, «Fats» Navarro, Arturo Sandoval y Wynton Marsalis. Años sesenta, setenta, ochenta, noventa. Ellos intoxicaron lo que les salió al paso, la escena jazzera mundial de festivales y cada córner de los clubes privados. Hacia principios de los noventa, Harrell cambió de medicina. Empezó a tomar Zyprexa, antipsicótico diseñado en atención precisa a los efectos secundarios musculares. No obstante, la entrada en ese reino estuvo precedida por otros dos tránsitos significativos: la suerte de conocer a Angela Tada, periodista japonesa hoy convertida en su esposa (en el video de Charlie Rose es ella quien lo acompaña), y el limbo peligroso de seis meses en los que, a raíz de una grave intoxicación con su antigua medicina, se mantuvo alejado de los antipsicóticos, renuente al milagro conflictivo de la química y paseando por las bodegas de Washington Heights para comprar alimentos que luego recostaba con sigilo contra las puertas de sus vecinos de edificio. En palabras de la señora Harrell, sus caminos se cruzaron por razones «estrictamente laborales». En el invierno de 1985, ella hacía investigación de campo para un programa de televisión en Japón en el que se trataban las relaciones entre mente y creatividad. Nunca antes míster Harrell había concedido una entrevista tan larga. Su esposa la recuerda con frialdad. Dice que sus preguntas meticulosas, sus contrapreguntas punzantes, su deseo genuino por desentrañar las mecánicas de un caso que ya en el papel la inquietaba, condujeron a Harrell a la incomodidad y el desespero. El músico le pidió que le entregara la grabadora. Iba a comérsela. Balbuceó y se retorció y entonces, cuenta ella, en el aire de aquel cuarto donde por primera vez se encontraron, se levantó entre ambos una confesión que no la aturdió de manera repentina, en parte porque en ese punto del tiempo ella no lo había escuchado tocar en vivo y, en consecuencia, apenas podía calcular la estruendosa ironía cifrada en ésta, una confesión que, en cualquier caso, y de eso dice estar segura, fue colándosele luego con la irreversibilidad con que los rayos de luz se cuelan por entre las rendijas de las persianas: «Yo no nací para este negocio de la música», le dijo Harrell. IV En un perfil popular sobre Tom Harrell aparecido en Esquire en 1999, Jonathan Eig sostiene una tesis tan efectiva como repelente: «Sólo en el mundo del jazz, donde los comportamientos anormales han sido tradición, Harrell encaja a la perfección». Falso. Si de algo va la historia de Harrell ese algo no es, precisamente, de la adecuación perfecta al mundo del jazz. No ha sido el género ni mundo ajustado ni salvación. Acaso el lenguaje musical llano como práctica tensa en la que se intrincan y se viven al tiempo todos sus sufrimientos y aprensiones patológicas. Lo que no quiere decir, claro, que cada género de la industria musical contemporánea no responda a mecánicas específicas que dependen de miles de negociaciones, entre ellas, ni más ni menos, la construcción cómoda de la historia del jazz como mitología de célebres anormales. Para Xavier Davis, más efectivo para entender a Harrell que la construcción de un género como refugio de anormales, resulta la etiqueta del misticismo. «Muchas veces la historia del jazz ha sido la historia de un paradero accidental de místicos blandos… Creo que la relación de Tom con su música tiene algo de eso. El problema es que para que te tachen de místico necesitas predicar, predicar un poco de algo, y Tom, bueno, Tom básicamente no habla. No habla mucho, ya sabes». Davis lidera hoy su propia formación con fuertes aires de R&B. Menos jazz, menos viajes al extranjero, más viajes al interior profundo de este país que él pronuncia levantando las cejas. Nació en Michigan en 1971. Desde el 2008 enseña en The Juilliard School of Music. Lleva las uñas inmaculadas. Se ha ganado un sinnúmero de becas y de premios que parecen incomodarlo. No me responde cuando le pregunto por el mejor de los conciertos junto a Harrell. Hace silencio, como si cayera en una caverna de tristeza. «Lo que pasó con Tom es que empecé a aburrirme de su música». Hoy dice arrepentirse de no haberse ido antes de la banda. De no haberse ido por su propia iniciativa. Hoy dice estar seguro de que Harrell supo de su aburrimiento desde el primer momento. «Pero así es él, nunca dice nada, y nosotros los humanos a veces necesitamos que se nos diga algo, ¿right?». V A finales de los ochenta, Tom Harrell publicó con el pequeño pero prestigioso sello Contemporary el primero de una seguidilla de discos que ya no habrían de detenerse: Stories (1988), Forms (1989), Visions (1990). En 1993 y 1994 cambió de sello y sacó Passages y Upswing, discos que pasaron prácticamente inadvertidos, excepto para la gente de RCA, quienes comenzaron a escuchar no sólo la voz distinguible que ya muchos antes habían escuchado, sino también los rumores de una sorpresiva consistencia por parte del trompetista en sus giras internacionales. Entre 1996 y 1999, RCA se hizo con los derechos y grabó y produjo Time’s Mirror (nominado al Grammy), Laberynth y The Art of Rythm, este último el mejor disco de Harrell para muchos. Luego la competencia apretó. Harrell, contrario a todos los pronósticos, seguía generando esperanzas de venta. BMG lo firmó en uno de los contratos de jazz más altos de principios de década, y produjo, efectivamente, los que hasta ahora han sido sus álbumes más vendidos: Paradise, Live at the Village Vanguard y Wise Children. Desde el 2007, y luego de tensiones que incluyeron la salida de su piano man, Xavier Davis, el privilegio de producirlo es un contrato guardado en las oficinas de HighNote Records. En ese vértice crucial de finales de los ochenta y principios de los noventa, acercándose a los cincuenta años, el frágil Harrell tomó la decisión equilibrista de liderar una banda, de poner al fuego del mercado sus composiciones, de permitirse el riesgo de largas y extenuantes giras por el ancho y ruidoso circuito del jazz mundial. Socia clave del proyecto fue la señora Harrell, alivianadora de caminos: ella escribe ahora las notas de respuesta a los saludos en el MySpace de su esposo; hace llegar papeles a los demás músicos; revisa y firma los términos de los contratos; ejecuta las pruebas de sonido, cada una de ellas en cada lugar del mundo, horas previas a los conciertos en las que el músico se recluye, a oscuras, en silencio, bajo la precaria protección mental que puedan brindarle las cuatro paredes de hoteles en Vicenza, de hoteles en Berlín, de hoteles al oeste de Praga. Fue ella también, recuerda Davis, quien un día lo llamó para comunicarle la noticia de que ya no formaba parte de un quinteto que empezaba a duplicar sus honorarios en los festivales internacionales europeos. Su remplazo llevaba un mes de ensayos: Danny Grissett. En 1996 y 1997, el círculo de críticos y suscriptores de la revista Down Beat le otorgó el reconocimiento como mejor trompetista del año. El Village Vanguard lo programó por primera vez como líder de banda el 3 de marzo de 1998. Harrell acababa de cumplir cincuenta y dos años. VI Salgo a la superficie de Manhattan en la estación Christopher Sheridan, paso por la esquina de Fat Cat y subo por la Séptima Avenida hasta encontrar la mítica carpa roja allí atravesada en el andén. La fila de entrada no pasa todavía de las trece personas. Dos familias de europeos abrigados. Una pareja interracial sofisticada. Tres muchachas blancas que parecen venir juntas y que no se dirigen la palabra. Hacia el final de su libro testimonial, Alive at the Village Vanguard (Hal Leonard, 2006), Lorraine Gordon, viuda del célebre Max Gordon y heredera hoy del más importante club de jazz del mundo, confiesa que el glorioso sótano rojizo sembrado de breves mesas apretadas no es más que un espacio alquilado. Cinco veces ya que la familia Gordon ha firmado contratos de arriendo para extender la estela de este templo que diera a conocer, entre otros miles de sonidos, los ataques al piano de dos monstruos separados por décadas: Thelonius Monk (1948) y Brad Meldhau (1992). Nadie sabe a ciencia cierta si Duke Ellington tocó o no alguna vez en el Vanguard. Se sabe, en cambio, que Count Basie lo hizo al menos una vez. Hasta finales de los cincuenta la tarima del Vanguard se la repartían entre jazzeros, comediantes y poetas. A los comediantes se los llevó el set de televisión. A los poetas, quién sabe. El Vanguard sirvió comida hasta el día en que su primer y único chef murió. Los músicos, a falta de camerino, siempre habían departido cerca de la comida. A la cocina del Vanguard llegaban las libras de carne molida cruda que Charles Mingus devoraba antes de sus presentaciones. En la cocina del Vanguard, la baronesa Nica de Koenigswarter, célebre protectora de Monk y Parker, alguna vez se desmayó. La comida desapareció y los músicos siguieron en la cocina, junto a las neveras que enfrían la cerveza, al vaivén de las máquinas lavaplatos y el timbre del teléfono de la mesa de trabajo de la señora Gordon. La gente que hace fila se pone alerta. Han abierto las puertas. Desciendo las estrechas escaleras de entrada sonriendo. En la mano, los 35 dólares que cuesta la entrada. Un solo trago incluido. Me sientan en el costado izquierdo, cerca de la tarima. En el Vanguard, acomodar al público es empaquetarlo con cortesía. Aforo oficial: 130 personas. Los pasillos entre mesas discriminan a los gordos. Las mesas se comparten. Apenas uno se sienta le piden que ordene su trago. Deben atender todas las mesas en el mismo lapso que dura el proceso de acomodación. Te advierten: empezado el concierto no se mueve una copa más. Nadie tampoco se para al baño durante el set. Es profanación. Toda meada debe anticiparse. Un tal Alan recibe la plata en la puerta. El tal Alan hace de sonidista. El mismo Alan vigila. ¿Qué vigila Alan? Mesa a mesa, Alan escudriña en busca del único sujeto que el Vanguard no acepta entre su público orgullosamente distinto: ese al que le da por tamborilear la música ajena. «Taping the music?». «I don’t think so, my friend». VII Hoy Viernes Santo 10 de abril, año crisis en curso, cuando Tom Harrell sale de la cocina de artistas y arrastra los pies por el corredor principal que conduce al palquito del costado derecho, abrebocas de la tarima, cabeza caída, giboso, párpados prominentes de tímido que se aísla, brazos pegados a los costados de los muslos y labios apretados, un silencio indeciso se cuelga del espacio, un silencio roto de inmediato en cuchicheos que, reconozco entonces, con algo de vergüenza propia, son una sola impresión compartida: estamos ahí, en el templo del jazz, para ver el prodigio de la ejecución musical en vivo de un esquizofrénico. Quizá no hay más. Estamos ahí porque la alevosía de sus síntomas atrae. Los rasgos de sus tormentos interiores bajo las luces de la tarima son lo que la sonrisa de un cantante salsero, lo que la mano arriba de la estrella pop: fachada expuesta, la muesca de realidad más visible. Harrell no sólo padece de esquizofrenia lidiada a fuerza de música y equilibrio químico. Harrell pisa la tarima del Vanguard trajeado con ella. Harrell es su enfermedad. Escucharlo es asistir a la exhibición de un cadáver inverosímil. Ruina que celebra la ruina. Si Harrell «toca para dejar de escuchar voces», cita de los boletines de prensa de sus conciertos, ¿para qué venimos nosotros a escuchar? ¿Dónde trazar la línea entre lo que es obra y lo que es recepción? Más de una mente excitada por los aplausos que se cosen, puedo apostarlo, se hace otro tipo de preguntas similares entre curiosas y perversas: ¿y qué te dicen esas voces, míster Harrell? El músico se acerca a la luz de su estand de partituras. El rostro tenso y cuarteado de un hombre de sesenta años que aparenta ochenta se revela entre las canas caídas sobre los pómulos. Se mueve despacio. Su piel es del color de un disecado. Sus breves y pálidos labios desaparecen detrás de una barba que pronto será blanca por completo. Viste de negro en punta, y la alevosía del contraste entre la ropa y sus dedos filudos y su cara demacrada aceleran el pulso del público. No dice una palabra. Dejó de intentarlo hace años. Hacerlo era gatillo para la paranoia. Al final presentará a la banda entre balbuceos y gestos, y ya. Bate el compás de inicio sin acabar de articular el Un-dos, Un-dos usual. Los uhnhj-uhnhj-uhnhj en remplazo suenan espeluznantes, fatigados, arrastrados, como sólo cabe imaginar el batir de compás de alguien que sufre de amusia. Pero entonces Harrell sopla. Sopla, claro, en medio de una amalgama de ejecutantes virtuosos cuyas propias historias musicales tal vez ameritarían sendos perfiles cada uno. Harrell sopla y, en efecto, un cierto milagro tiene lugar: la exposición del esquizofrénico desaparece. Físicamente, Harrell se transforma. Yergue la cabeza por completo. Pospone la giba. Los rasgos de tensión de su rostro se atenúan. En las cuencas que aprieta apenas quedan rastros de una perturbación que quizá se retraiga más allá de las cavidades oculares. Sopla y junto a sus músicos descarga la nitidez de otro territorio. Terminada una primera melodía al unísono con el saxo tenor, Harrell sigue al comando del viaje. Digitación, embocadura, un diafragma que, como el fogón que ya no existe en el Vanguard, nos alimenta a cada uno de los allí involucrados. Toca, calla, despega la trompeta de los labios, y en el descenso mecánico de ésta al costado de su pierna derecha, el resorte que lo lanza de regreso a su rigidez clínica abofetea con fuerza. No es que volvamos a recordar algo que hemos olvidado en el maldito intervalo de diez minutos. Es que, ante el contraste entre toda la movilidad implicada en el acto de la ejecución, y el regreso súbito a la desolación de la cabeza gacha, un tajo de saliva gruesa se le atranca a uno en la garganta: soplar para Harrell no puede ser, efectivamente, otra cosa que alivio. El lapso inverosímil de una ruina humana que rebrota en shocks. VIII Al final del concierto, me acerco a hablar con la señora Harrell. Tomamos asiento en una mesa esquinera cerca de la barra. Se le enreda de hombro a hombro un chal tejido de color morado. El salón empieza a desocuparse. Durante los primeros diez minutos de la conversación le hago preguntas concretas, casi a quemarropa. «Creo que podemos hablar una media hora más», me advierte. «A los chicos les gusta quedarse allí en el camerino... bueno, en esa cocina; les gusta charlar un buen rato y beber y yo aprovecho porque, acá en el Vanguard, Tom se siente cómodo después de los conciertos». Hablamos de los efectos secundarios de las medicinas. Del mismo Vanguard. De algunos de los músicos que han formado parte de la banda. En cierto punto le pregunto por Musicophilia (2008), el notorio libro de Oliver Sacks sobre las relaciones entre la propensión humana a la música y la fisiología cerebral. Me intriga la breve mención que allí se hace de Harrell en una clave tan decididamente triunfal. Mi observación la obliga a reacomodarse en la silla. «Yo he aprendido a convivir con el uso de la historia de Tom como superación... Pero también con visiones opuestas». Le pido un ejemplo de su cotidianidad al lado de Harrell. Se lo piensa demasiado. «A Tom le encanta lavar los platos de la cena», dice por fin, y salta y me cuenta de la tensión que sostiene con la compañía farmacéutica productora del antipsicótico que Harrell toma hoy: «Cada vez que esos doctores usan en sus conferencias de promoción el nombre de Tom, nosotros deberíamos recibir algún dinero». Uno de los sujetos del bar se acerca a nuestra mesa y le pide un segundo a solas. Ella se levanta, se alejan de la mesa un par de metros, cruzan dos frases y se separan de nuevo. Regresa seria, como si de súbito las obligaciones operativas la abrumaran. A punto de despedirnos, me ofrece acompañarla a la cocina para saludar al grupo. La sigo, mientras anoto en la cabeza: «Pucha, la cocina del puto Vanguard». Un chorro de aire frío sale de detrás de la puerta que la señora Harrell abre. Máquinas lavaplatos, mesones, es-tanterías, tres sillones y el escritorio de gerencia. Sobre los mesones descansan un par de almohadas, una cubeta de hielo y una bandeja de frutas. Además de los músicos hay cuatro personas más, casi todos conversando a la par del volumen alto de un tema de Ornette Coleman que suena de fondo. Harrell descansa sentado en uno de los sillones apostado en una esquina, cabeza pegada al mentón, retraído y ausente de la celebración. La señora Harrell me presenta en aire general y desaparece por otra puerta lateral que nunca sabré a dónde conduce. Encima de su trajinado estuche de trompeta, a un flanco del sillón, descubro el fiscorno desenfundado que Harrell también sopló por pasajes de sus solos. En momentos de éstos, sin que fuera claro algún tipo de lógica, Harrell detenía la andanada, reposaba la trompeta contra su base metálica, recogía el otro cobre lioso y reanudaba el viaje como si nada. Jonathan Blake, el baterista, se da cuenta de que observo aquel instrumento con intriga y me pregunta si sé las razones por las que Tom a veces lo ataca. Confieso que no. «A matter of air pressure, chico». Mi rostro confundido lo anima a una explicación. Resulta que Harrell empieza a perder vigor en su columna de aire, y que la columna de aire que se requiere para la afinación precisa de la trompeta es mayor que la columna necesaria en el fiscorno. «Así que eso es», pienso: se puede llegar a ser, ya de viejo, uno de los trompetistas vivos más importantes de la escena jazzera contemporánea; pero no se puede, ya de viejo, llegar a ese lugar con la misma columna de aire. *** Vuelvo a la calle hacia la una de la mañana. Me encajo en la crisma la capucha negra de mi saco de primavera. ¿Qué son, qué fueron —no paro de preguntarme— las horas desvencijadas y poderosas que duró aquella descarga Harrell de desequilibrado regido por la química? Vuelvo a verle las manos rígidas pegadas a los costados de los muslos entre tema y tema, entre ataque y ataque, y la comprobación terrible de su resurgir en shocks me exaspera. Quizás el efecto de la ruina Harrell apenas empieza su tarea de demolición interior. Después de todo, comienzo a intuirlo, hay melodías que tardan en estallarle a uno por dentro. Juan Álvarez (Neiva, 1978). Premio Nacional de Cuento Ciudad de Bogotá 2005 por su libro Falsas alarmas (IDCT, 2006). Premio de Ensayo Revista Iberoamericana 2010 (Instituto Ibero-Americano de Berlín). Su primera novela, C. M. no récord, será publicada en mayo con el sello Alfaguara. Twitter: @_JuanAlvarez_