Control total

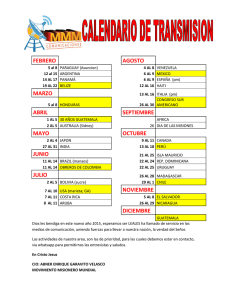

Anuncio