lecturas de primera semana de abril de 2010

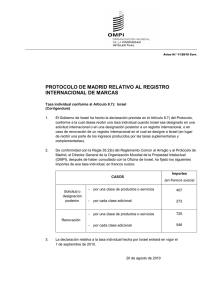

Anuncio