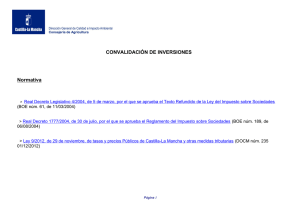

Pluralidad, soberanía, legitimidad. El escenario

Anuncio