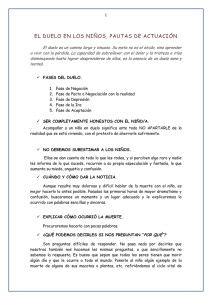

pastoral de la consolación en situaciones de duelo por la muerte de

Anuncio