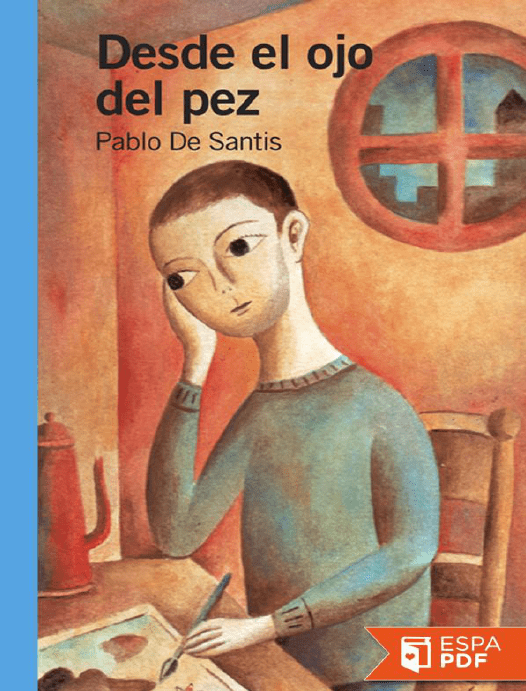

Desde el ojo del pez

Anuncio