los novios

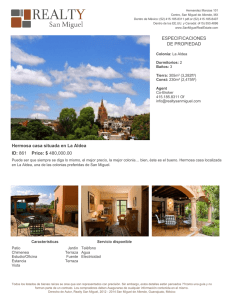

Anuncio