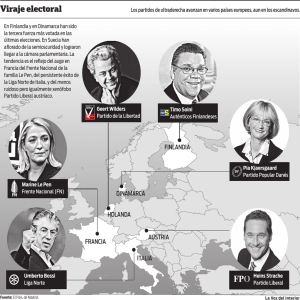

historia contemporánea i

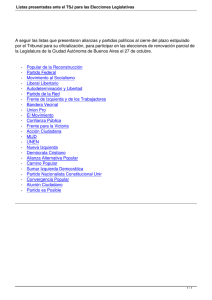

Anuncio