La loba de Francia

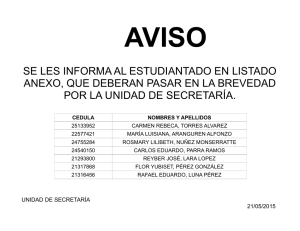

Anuncio