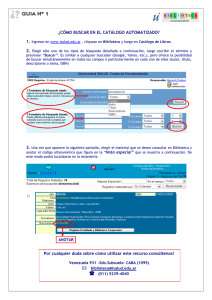

Descargar revista - Universidad Isalud

Anuncio