MIGUEL ÁNGEL CIMADEVILLA SUERO - buleria

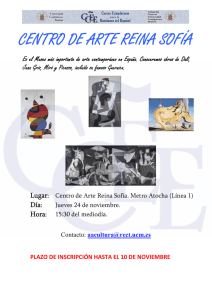

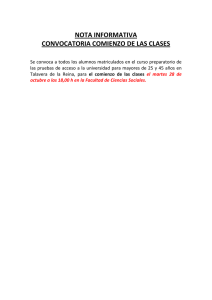

Anuncio