lobas de mar

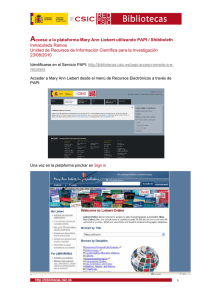

Anuncio