Mis montañas - Biblioteca Virtual Universal

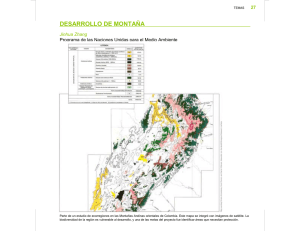

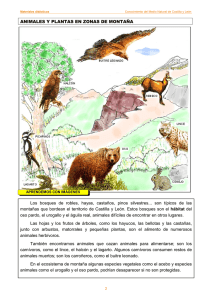

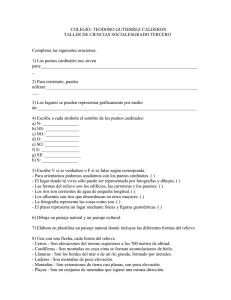

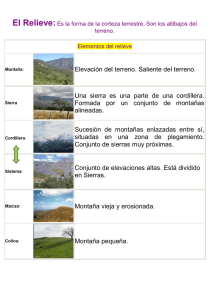

Anuncio