La gesta del halcón

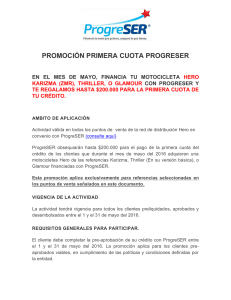

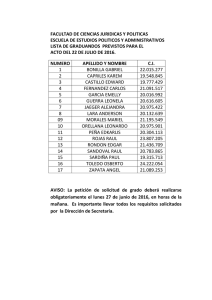

Anuncio