Pájaros en la boca

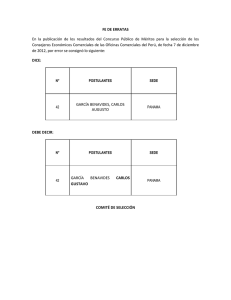

Anuncio