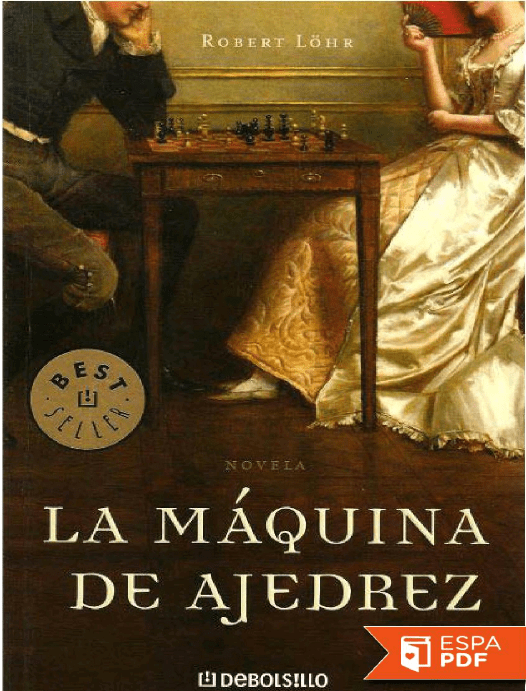

La máquina de ajedrez

Anuncio