globalización, migracion internacional y familia

Anuncio

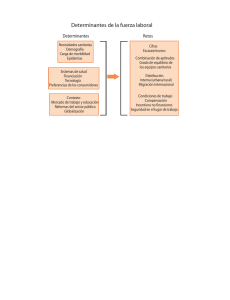

GLOBALIZACIÓN, MIGRACION INTERNACIONAL Y FAMILIA: UNA LECTURA DESDE LOS ESTUDIOS DE FAMILIA PANEL: “DESARROLLO LOCAL-TERRITORIAL TRANSFRONTERIZO, GLOBALIZACIÓN E INTEGRACIÓN REGIONAL” Ponentes: Luz María López Montaño y Germán Darío Herrera Saray. Docentes departamento de Estudios de Familia. Universidad de Caldas. Contacto: [email protected]; [email protected] RESUMEN: En esta ponencia se explica de manera sucinta algunas relaciones que se establecen entre globalización, migración internacional y familia desde una lectura de los estudios de familia, donde se precisa una interconexión entre estos temas como un aporte a la construcción interdisciplinar de este campo de conocimiento. El objetivo de esta reflexión es examinar un acervo de literatura interdisciplinaria con énfasis en los estudios de familia, que desde una postura crítica permita mostrar la relación entre la globalización, la familia y la migración internacional en el mundo contemporaneo, como una apuesta por un marco de análisis de conceptualizaciones que han estado dispersas. Con un énfasis en familias con migración parental e hijos – hijas dependientes. El trabajo se estructura de la siguiente manera: I. Lectura desde los Estudios de Familia. II. Globalización y nuevas realidades de la migración internacional. III. Globalización, trasnacionalismo y familia: la situación de trasnacionalidad. IV. Conclusiones y Bibliografía. PALABRAS CLAVE: Globalización, migración internacional, familia, familia transnacional, familia en situación de transnacionalidad. LECTURA DESDE LOS ESTUDIOS DE FAMILIA Esta lectura, desde los estudios de familia, presenta conceptualizaciones y controversias sobre la inclusión de disciplinas y el carácter de cientificidad en la ciencia de familia o estudios de familia, acepción de más uso por las comunidades académicas, lo que comprende, la investigación futura, y la necesidad de una perspectiva crítica y de utilizar la literatura del campo, en particular, con la visión de ámbito familiar, como epistemología útil para la comprensión de familia y de familia en situación de transnacionalidad. La inclusión o exclusión de unas determinadas disciplinas y sus contenidos, la adscripción de una u otra teoría a una disciplina y, la discusión que delimita a qué se le confiere la cualidad de ser o no ser ciencia, ha sido motivo de un amplio debate en las pasadas décadas; diversos autores contemporáneos, entre ellos, Giddens y Turner (1996), Jaramillo (2006), Schumpeter (1995), Morín (1994), Zanotti (2010), ilustran conceptualmente acerca de la inconveniencia de unas estrictas líneas divisorias en las ciencias sociales y sobre la institucionalización y el carácter o requisitos de aquello que se promulgue como ciencia. Anthony Giddens y Jonathan Turner, consideran que la teoría social no es propiedad de una disciplina concreta, pues las cuestiones relativas a la vida social y a los productos culturales de la acción social se extienden a todas las disciplinas científicas y humanísticas (Giddens y Turner, 1996). En un sentido similar, Juan Manuel Jaramillo señala que, las ciencias sociales comprende un sinnúmero de teorías que 2 corresponden a disciplinas con campos de investigación que no son totalmente autónomos y con fronteras muchas veces difusas, por lo cual, los intentos de establecer una línea divisoria clara para definir qué tipo de teorías son científicas y cuáles no lo son están condenados al fracaso, siendo lo mejor, reconocer que lo que se llama “ciencia” es lo que, como tal se aprende, se propaga y se usa en las instituciones universitarias y para-universitarias, centros de investigación, etc. (Jaramillo, 2006: 31, 32). El mismo autor, en cita de Thomas Khun, sostiene que, las comunidades científicas son “teoréticas”, y a partir del renacimiento carolingio se llaman “universitarias”. Todas estas explicaciones, tienen un innegable “aire de familia”, aunque ese aire de familia sólo permita tener una intuición vaga y provisional acerca de lo que son las teorías (paradigmas) que se denominan “científicas”. El punto de vista –dice Sanssure- crea el objeto. El todo tal como aparece en la mente, es un producto de la mente que piensa y que se apropia el mundo real y establece relaciones conceptuales que son la base de un principio de diferenciación y delimitación de campos científicos. Allí donde se aplica un método nuevo a nuevos problemas y se descubren nuevas perspectivas nace una ciencia nueva (Marx, 1965 y 1971; Weber, 1951 citados por Bourdieu, 1975). De tal forma, lo que es científico en el presente, 1. Parte de la argumentación, interpretación, explicación, y resolución sistemática, crítica y creativa de preguntas, situaciones o problemas. 2. Tiene fundamentos teóricos y metodológicos. 3. Se basa en premisas como la circularidad, claridad o simplicidad, diversidad, interdependencia, comunicabilidad y contextualización espacio temporal de los fenómenos. “ningún conocimiento puede entenderse sino a partir de una cultura local (Informe sobre Balance de las Ciencias Sociales en Colombia, 1991-2006). 4. Aunque se propone que debe ser verificable, en las ciencias sociales, apenas es probable (Umaña, 1998). Frente a estos requerimientos, los estudios de familia cada vez se interesan por las complejas realidades que viven la sociedad y las familias en el mundo contemporáneo, transformaciones que señalan cómo el conocimiento se amplía y emergen nuevas perspectivas de comprensión de la realidad. El desarrollo teórico del campo de conocimiento de familia en relación a fenómenos contemporáneos como la globalización y la migración internacional están en expansión y crece el interés por su producción científica en diversos países. Ribbens y Edwards, afirman: como un área del saber, los estudios de familia son más plenamente reconocidos y académicamente organizados en los Estados Unidos que en otros países, esto no quiere decir que el campo de los estudios de familia no sea admitido como una disciplina por derecho propio en otros países (2011:2) y, el Grupo de Trabajo del Consejo Nacional de Relaciones Familiares – NCFR, su sigla en inglés-, aclara el uso indistinto que se hace de las dos denominaciones Ciencia de Familia o estudios de familia para la misma alusión, al escribir “la Ciencia de Familia o como algunos prefieren llamarlo Estudios de Familia” (TaskForce NCFR, 1988). En este campo el énfasis primario está en el descubrimiento, la teorización y la aplicación de conocimientos acerca de familia, es un área de estudio, es academia y aplicación, y también es profesión, es un campo interdisciplinario que también contiene dentro de él la familogía o familiología, una nueva disciplina orientada a familia. Un gran número de disciplinas e interdisciplinas le contribuyen1, es un campo con un estatuto científico, las comunidades académicas de familia y de la 1Las disciplinas primarias o tradicionales: sociología, antropología, economía, sicología, y otras. Tienen poder explicativo propio, generan discusiones de los fenómenos sin requerir apoyarse en otras disciplinas. Las disciplinas secundarias se caracterizan por la palabra Ciencia (ciencias de la salud, ciencia de familia, y otras), son interdisciplinarias o multidisciplinarias, se apoyan parcialmente en las disciplinas primarias y generan conocimientos y explicaciones que pueden llegar a trascenderlas. Las disciplinas terciarias se identifican por la denominación Estudios acompañada de la palabra que nombra su objeto de conocimiento (estudios de familia, estudios de género), estas disciplinas no tienen poder explicativo propio, se detienen en la aplicación de teorías, conceptos y metodologías a su objeto de estudio particular (Task Force NCFR, 1988; Davis, 1984; Goetz y Lecompte). 3 ciencia social en general reconocen y aceptan la existencia de un campo de familia, como área singular de conocimiento y de intervención (Suárez y Restrepo 2005). Los estudios de familia, abarcan una serie de cuestiones, por ejemplo: las complejidades de las experiencias personales y de las relaciones cercanas, incluso la vida psíquica interior; las formas en que los sistemas económicos internacionales se refieren a lo global, los patrones de la migración, el empleo y el cuidado; las relaciones entre los padres y los niños que viven en determinados lugares; y cómo los sistemas jurídicos internacionales y nacionales definen los derechos de ciudadanía por referencia a los lazos familiares. Estas, son algunas de las complejidades, así como de la fascinación, del estudio de las familias (Ribbens y Edwards, 2011:6). Peterson et al. (en Beth y Lloid, 2000), sugieren que la investigación futura se centre en la conceptualización de los roles entre padres e hijos en términos más flexibles y diversos mirando hacia el historicismo de la familia y, recomiendan tener en cuenta que los individuos no solo reaccionan a los roles sino que los negocian activamente y se adaptan al cambio. En la permanente búsqueda y proceso de creación que constituye el hacer y ser del campo de conocimiento de familia, algunas discusiones y nuevas opciones de enfoques van ganando espacio: primero, la crítica al enfoque convencional positivista y la apuesta por la etnometodología y la fenomenología a través de la perspectiva analítica enfocada en el discurso familiar y la visión construccionista de familia (Gubrium y Holstein, 1990); segundo, los abordajes teóricos y las prácticas investigativas y de intervención (Endsley, 1988, 1987); tercero, las tradiciones epistemológicas de la administración del hogar, la terapia familiar, el desarrollo infantil y relaciones familiares, y feminismo y género (Burr et al., 1988); y cuarto, la propuesta de trasladar las cuestiones de desarrollo de la vida al centro de la teoría de familia, como una categoría fundamental del paradigma de estudios de familia (Kennedy, 1997). Este campo de conocimiento demanda ser leído y comprendido para la realidad social Latinoamericana, pensando en regiones y contexto micro. “La amplitud y el alcance del campo de familia no es bien entendida, su importancia no ha sido explorada y por ello no se ha recurrido a la importante fuente que es la literatura de familia” (Ooms, 1996:4). De ahí la necesidad de repensar y enriquecer las nuevas propuestas analíticas a partir de las especificidades de América Latina” (Ariza y de Oliveira, 2001), de cada país, de cada región y localidad. Parafraseando a Eleonora Cebotarev, el intento de la ciencia es entender la realidad y la teoría es el intento de explicar la realidad para que la entendamos, en la ciencia, las herramientas, conceptos, definiciones que tenemos refieren partes de la realidad (Economía, Sociología, Biología, etc.), pero, en la familia, todas estas partes están muy fusionadas (Cebotarev, 2002). Aunque las teorías facilitan entender los componentes de la familia, la variabilidad, multifuncionalidad, lo variopinto de sus dinámicas hace que su estudio sea de difícil aprehensión, complejo, demandante de especificidad. Desde ahí, surge el ámbito familiar como una epistemología para el análisis de familia, a diferencia de la mirada que se limita, en muchos casos, a identificar familia con tipologías de familia. Cebotarev (1994) destaca los principales aspectos epistemológicos y teóricos de la ciencia de familia, representados en la epistemología y teoría del ámbito familiar (Beutler et al., 1989)2. Plantea preguntas de investigación y nuevas comprensiones e interpretaciones diferentes a las que ofrecen las disciplinas primarias; desde allí, constituye un fenómeno no plenamente identificable con los abordajes especializados de estas disciplinas. Trasciende las explicaciones de causalidad lineal, dado que los fenómenos familiales requieren la utilización de modelos recursivos, circulares, y teleológicos. 2 Ámbito: Espacio comprendido dentro de límites, esfera, lugar de influencias o intereses, ambiente o circunstancias en que alguien está inmerso. 4 Estudia los valores desde una perspectiva de cambio que provea conocimientos, procesos educativos, e intervención familiar. Asume que los factores sociales que afectan a las familias son solo un elemento del conjunto; supone la existencia de factores familiales fundamentales e intrínsecos y otros, propuestos por otras disciplinas. Propone una visión indeterminista, donde la familia es parcialmente condicionada o influida por el Estado, la economía, y otras instituciones sociales. Otorga potencial proactivo a los grupos familiares, diferente del carácter reactivo que se le asigna. Visibiliza los procesos políticos en el grupo familiar y las implicaciones políticas de su estudio. Reconoce la importancia del género y de la micro estratificación del poder y sus efectos en las relaciones, dentro y fuera de la familia. Esta epistemología ofrece una alternativa que permite reflejar de manera más completa y reflexiva la experiencia vivida en la familia y por sus integrantes en relación a fenómenos sociales complejos y macrosociales en los que está inserta como son la globalización y la migración internacional. Esta mirada, busca mostrar desde los estudios de familia un camino investigativo con una lectura teórica a los contextos de vida que surgen por la migración internacional en un mundo globalizado, y así, reconocer, las desigualdades estructurales que crean conflicto dentro y entre las familias, la multiplicidad de formas de familia, y tener en cuenta las diversas experiencias e inequidades resultantes de estatus adscritos –raza, clase, etnia, género- (Restrepo, 1999; Mann, Grimes, Kemp, Lenkins, 1997; Bernades, 1993), y procedencia, entre otros. GLOBALIZACIÓN Y NUEVAS REALIDADES DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL La globalización y las realidades de la migración internacional en el siglo XXI señalan un marco de cambios a partir de las nuevas configuraciones y relaciones en el mercado laboral, ampliadas a escala mundial, que impactan a las familias, en particular, cuando están asociadas al contexto migratorio internacional. Inicia, desde el siglo XVIII, con la idea de la “mano invisible” propuesta por Adam Smith, pasando por la exploración y los intercambios que llevan a la colonización de pueblos y mercados; hasta las nuevas fuentes de asimetrías sociales que traen los cambios cada vez más visibles en la llamada era global, que es caracterizada por la interdependencia de países y regiones, las fronteras desdibujadas para el mercado, la presión diferencial al flujo de personas en países de origen y destino, las nuevas relaciones laborales, el alto influjo de las tecnologías de las comunicaciones en la vida familiar, y las necesidades de subsistencia de las familias, así como los anhelos de consumo. La globalización es consustancial a las sociedades modernas, y la transformación abarca el tiempo, el espacio y las fronteras por donde circulan los sujetos y las mercancías. “Algunos objetos se desplazan más que otros, la economía lo hace rápidamente como para mantener un paso de ventaja sobre cualquier gobierno que intente limitar o encausar sus movimientos (Bauman, 1999). Como afirma Ulrich Beck (1998), enfrentamos una “sociedad global” ramificada, una multiplicidad de círculos sociales, redes de comunicación, relaciones de mercado y modos de vida que traspasan las fronteras territoriales del Estado nacional. En el siglo XXI al hablar de migración internacional también se hace referencia a la globalización como detonante de procesos de interdependencia, homogenización y diferenciación, y a la estructuración de nuevas realidades económicas, sociales, políticas, culturales, ambientales y tecnológicas a escala creciente. La globalización se aceleró en la década de los 80 del siglo XX y consiste básicamente en la asignación de lugares globales, en lugar de nacionales o locales, a los bienes y servicios producidos, y a los factores de producción -capital, tecnología, conocimiento, trabajo (De la Dehesa, 2008). Las nuevas realidades conllevan la configuración de otras relaciones de los sujetos con el trabajo, los bienes y los servicios. Se acortan las distancias y crece la vinculación entre los países y las regiones a 5 través de una reducción de los costos de transporte y comunicación, y de las barreras artificiales al flujo de bienes, servicios, capitales y conocimientos (Stiglitz, 2002). En este sentido, la globalización es una tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando dimensiones mundiales, a través de un proceso de división internacional del trabajo e integración de economías nacionales a través del comercio de bienes y servicios, de la inversión externa de empresas y de los flujos financieros, y de un visible progreso técnico sobre todo en los transportes y comunicaciones (Kohler, 2009). Vista así, la globalización, da cuenta de la supremacía del mercado y del intercambio de bienes y servicios, del uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información, y del interés e importancia de la familia y sus integrantes en estos procesos de transformación. Los análisis sobre la globalización datan de siglos pasados. Adam Smith, en su ensayo sobre “la Naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”, refiere que cada sujeto actúa de acuerdo a sus intereses, tiene motivaciones o decide y busca beneficios futuros; reconoce como incentivo de cada actuación el posible beneficio económico y el interés propio a través de una “mano invisible” (Smith, 1992), que conduce a resultados más allá del sujeto mismo; como si aquella mano invisible, le llevara a promover un fin que no estaba incluido en su intención. Por tanto, todo individuo, al perseguir sus intereses promueve el interés de la sociedad. Marx (1988), en el Manifiesto del partido comunista, refiere la globalización a partir de hechos históricos, como el descubrimiento de América, la navegación exploratoria en África, la apertura de mercados en India y China y, la llegada de la religión católica a Japón, que permitieron el intercambio de mercancías dando fuerza al comercio, la navegación y la industria, y el paso de una sociedad feudal o gremial a una sociedad industrial. La colonización de mercados, fue dando paso a un modelo de producción manufacturada, sustituida luego por la producción industrial, mientras crecían los mercados y la necesidad de aumentar la producción. El mercado mundial aceleró prodigiosamente el desarrollo del comercio, de la navegación y de los medios de transporte terrestre; influyó en el auge de la industria, el comercio, la navegación y los ferrocarriles; al tiempo que se desarrolló la burguesía, multiplicando sus capitales, y relegando a las clases legadas por la edad media. Desde la década de 1960, los cambios acelerados señalan procesos y contenidos clave para comprender la globalización: las décadas de 1960 y 1970, fueron signadas por los cambios tecnológicos y de las comunicaciones. Para Fazio (2002), Marshall McLuan (1968), en War and peace in the global villaje, hizo referencia a la “aldea global”, primer antecedente del significado del término globalización, queriendo señalar la cercanía que se estaba dando por las transformaciones tecnológicas y comunicacionales entre sujetos y países por su interacción directa y en tiempo real. A finales de los años setenta, Z. Brzenzinski, afirmó que la primera “sociedad global” surgió gracias a los cambios tecnológicos y al poderío de Estados Unidos sobre éstos, significando que la globalización se enmarca en los cambios políticos y económicos que generó el proceso de creación de interdependencia e integración de éste con los demás países (Fazio, 2002). En la década de 1980, los asuntos económicos transformaron las relaciones entre los pueblos y comunidades. Robert Boyer (Fazio, 1999), distinguió cuatro concepciones que identificaban la globalización: una creciente interdependencia e interconexión de los mercados a nivel mundial (Theodore Levitt, 1983), la integración de la industria multinacional a una producción a escala mundial, por encima del Estado y frente a la definición de normas que regulan el mercado interno, y la configuración de una economía internacional articulada. En últimas, en esta época, la globalización tuvo en común referirse a una lógica empresarial y a la organización de un mercado planetario (Fazio, 1999). La década de 1990 y siguientes, señalan el tiempo del desarrollo empresarial en un mercado global. De esta manera, la globalización hoy es un proceso multidimensional y multiforme, privilegia el desarrollo 6 económico y tecnológico, facilita la fragmentación de lo colectivo, y el recrudecimiento de la desigualdad y marginalidad; donde la creciente interdependencia entre naciones, desdibuja las fronteras del mercado e induce un nuevo tipo de vinculación entre países mientras propicia o retiene el flujo de individuos dependiendo de sus capitales (social, económico, físico, natural). Las nuevas vinculaciones son signadas por la hibridación entre lo transnacional y lo nacional. Las vinculaciones sociales por la estratificación, el trabajo por la necesidad de mano de obra barata en los países de mayor crecimiento económico, que se desempeña en actividades de cuidado y de producción de bienes y servicios, desempeñadas mayormente por extranjeros, y un acelerado crecimiento de las migraciones internacionales de países con bajo crecimiento económico (Fazio, 1999) Las nuevas relaciones laborales evidencian, puntos de trabajo establecidos en lugares donde haya ahorro en el pago, conversión de trabajo estático en dinámico, pactos globales de producción, distribución con normas transnacionales, ubicación libre de la inversión y la empresa en uno o varios lugares. El sesgo de pensar la globalización solo en términos económicos, financieros y de mercados, a sabiendas que “afecta a todos y no es un fenómeno estrictamente económico” (Estefanía, 2002), deja de lado al sujeto como actor principal de la actividad productiva, lo utiliza y lo manipula. En un mundo sin fronteras para las mercancías, el aprovechamiento de posibilidades se cumple en países de mayor crecimiento económico, cubriendo las necesidades de pocos; Yory (2006), indica la creciente tendencia de interrelación manifiesta en las grandes ciudades, y aprovechada por intereses que manejan el capital al dejar la idea de un “mundo abierto”, lleno de oportunidades para todos. Se sostiene así un contexto de vida que tiende más a la segregación social, en un marco de fragmentación y de invitación al consumo que atiende a deseos efímeros y volátiles. En el mundo de hoy, aunque los sujetos no se muevan físicamente de un lugar a otro, los desarrollos tecnológicos les han permitido traspasar fronteras, conocer e incorporar modos de vida antes foráneos. Como afirma Néstor García (2005), en la época globalizada, además de relacionarnos efectivamente con muchas sociedades podemos situar nuestra fantasía en muchos escenarios a la vez; esta fantasía se convierten en deseos a satisfacer y configura la necesidad de consumo, “el imperativo que permite en su anhelo cosmopolita, acceder a una movilidad real o simulada” (Yory, 2006), mediante la compra o el uso de productos. Para Bauman (1999), la regla de juego consumista es la emoción de una sensación nueva e inédita. Se promueven imaginarios universales ofertados a través del consumo (Yory, 2006), convirtiendo a la globalización en un arma para la producción de residuos humanos (Bauman, 2006), sumado ello, a la “incertidumbre y riesgo por la flexibilidad e informalidad laboral, el aumento del desempleo, y la volatilidad macroeconómica (Busso, 2005). Giddens (2000), asocia la globalización con un espacio de ganadores y de perdedores, donde unos pocos van en el camino rápido hacia la prosperidad económica mientras la mayoría se condena a una vida de miseria y desesperación. Es la estratificación del consumo, que Bauman (1999) señala como los “de arriba” y los “de abajo”. Se refuerza así la globalización como un conjunto de procesos de homogenización y fraccionamiento que reordena las diferencias y desigualdades pero no las suprime (García, 2005), llegando a configurar procesos de pobreza, exclusión y marginación social de hombres y mujeres, con privilegio del movimiento de dinero, bienes y servicios, y una restricción a los movimientos de personas que configura “desventajas sociales” materializadas en limitaciones y asimetrías en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. En este marco de referencia, donde las relaciones laborales se caracterizan por la flexibilidad, precariedad y segmentación se crea un escenario de desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo, que trae como consecuencia a los sujetos, familias y comunidades unas inadecuadas condiciones de vida, y la invitación a ver una salida en la migración internacional. Queda abierta así la reflexión frente a la constitución de la migración internacional como una consecuencia central de la globalización, y de la transnacionalidad como la opción de las familias para 7 mantener los vínculos en la distancia, y en medio de ello, cómo las oportunidades reales se brindan a unos pocos mientras la mayoría se sumergen en bajos niveles de bienestar. III. GLOBALIZACIÓN, TRANSNACIONALISMO Y FAMILIA: LA SITUACIÓN DE TRANSNACIONALIDAD En la ciencia de familia / estudios de familia, y en otras disciplinas sociales, los conceptos de globalización, transnacionalismo, y familia en situación de transnacionalidad, forman parte de marcos analíticos tan dinámicos como las realidades que representan. La familia, ha tomado auge en las investigaciones en el marco de la globalización, señalándose diversas formas de estructuras y organizaciones de sus vínculos y relaciones al interior como en relación con ámbitos extrafamiliares. Las conceptualizaciones, de familia transnacional y, en particular, de familia en situación de transnacionalidad, dan cuenta de procesos familiares que surgen con la migración parental internacional, y son caracterizados por la continuidad del proyecto de vida familiar, y el mantenimiento de los vínculos, en el hogar glocal como nuevo escenario virtual mediador de la proximidad entre sus integrantes. En el “mosaico teórico contemporáneo” (Arango, 2003) la nueva economía de la migración, la teoría de redes migratorias (Massey et. al., 2000; Pedone, 2006), la perspectiva construccionista de familia (Gubrium y Holstein, 1990), y el enfoque transnacional de familia, en proceso de construcción, contribuyen a la clarificación conceptual de familia transnacional y familia en situación de transnacionalidad. El término transnacionalismo ha sido utilizado para describir muchos fenómenos asociados a la movilidad, prácticas, discursos, etc., y con múltiples propósitos (Kasun, 2012:51); con éste se ha descrito a las personas que se desplazan entre países, y los fenómenos asociados al aumento de la circulación de bienes e información (Basch, et.al., 1994; Pantoja, 2005; Portes y Hao, 2004; Smith RC, 2006 citados por Kasun, 2012:51). Una característica de esta perspectiva es ver a la migración como un proceso social de personas con historias, sentimientos, emociones, y vínculos, principalmente con sus familiares, conformando un sistema interconectado (Falicov, 2007). En la creciente indagación por la globalización y los intercambios que propicia la movilidad humana, la familia emerge con fuerza en la investigación de lo transnacional, autores como Glick, Basch y BlancSzanton (1992), Guarnizo (1997), Pessar y Mahler (2001), Faist (2001, 2000), Bryceson y Vuorela (2002), Ariza (2002), Appadurai (2003), Levitt y Glick (2004), Martin y Yil (2006), Le Gall (2005), Pedone (2006), Parella (2007), Sorensen (2007), La Spina (2008), Medina (2009), López (2009), López, Palacio y Zapata (2012), Puyana et. al (2013), han aportado a la comprensión de esta realidad de intercambio local-global familiar, cultural, social, político. Glick, Basch y Blanc-Szanton (1992), en la investigación de comunidades centroamericanas asentadas en New York empezaron a hacer visible la conservación de los vínculos mediante el envío de dinero, el mantenimiento de tradiciones y rituales, la reciprocidad en la comunicación, las visitas, y un sentimiento nostálgico, no obstante la asimilación, adaptación e integración en otros países. Aun no existe un marco de referencia teórico específico de familia y migración, éste se está construyendo durante el proceso migratorio y con las evidencias de los cambios recientes de las familias. En esta discusión, a partir de lecturas de diversos autores, se asume la familia como un ámbito y realidad social compleja, que se caracteriza por ser la “agrupación humana primordial”, una organización social basada en el parentesco, las interacciones, y vínculos; con al menos un lazo conector por vía de consanguinidad, afinidad, o situación legal, un tejido de relaciones que señala derechos y obligaciones, tipos y momentos de las interacciones, relaciones y vínculos entre sus integrantes, con particularidades en la sobrevivencia y convivencia, diversidad en las formas de organización y heterogeneidad en sus prácticas y procesos según género, generación, procedencia, 8 composición, etnia, raza, religión, usos y costumbres; una organización en permanente transformación, situada histórica, temporal y espacialmente, y en interacción constante con las demás esferas de la sociedad local y global; un ámbito capaz de influir en los procesos de desarrollo humano de sus integrantes, de permearse por influencias externas y de evaluar los efectos de estas influencias en su desarrollo y dinámica (Sánchez, López, Palacio, 2012; Palacio, 2010, 2004; Jelin, 2004; López, 2009; Suárez y Restrepo, 2005; Beck, 2003; Solé, Parella y Cavalcanti, 2007; Flaquer, 1998) La familia, se transforma mientras resuelve sus demandas y las que se le imponen como externalidades y, a su vez, las presiones de diverso orden –económico, cultural, ambiental–. Las demandas económicas para atender a la sobrevivencia familiar, en países de alta desigualdad como Colombia, han incidido en su transformación reciente por la vía de la migración parental internacional (López, 2012). La familia, los que conforman el grupo y quienes se consideran parte de ella, produce su realidad desde nuevas localizaciones y circunstancias de vida en un espacio físico común restringido, mientras unos habitan en lugares lejanos, otros, lo hacen en el hogar local donde comparten techo, comida, conversación, y todos, unos y otros, mantienen un nuevo espacio de vida, una cotidianidad glocal, donde circulan y recrean su mundo común. Esta condición, en las familias con experiencia migratoria internacional del padre o de la madre, en muchos casos sin límite definido de tiempo para el regreso, invita al análisis de la vida en origen o destino, y de la realidad cotidiana de los integrantes en un entorno global. La familia deja de ser signada por corresidencia y convivencia ligadas a los recursos y servicios de cuidado y crianza que se proveen y comparten entre sus integrantes, sin embargo, en el imaginario prevalece la concepción de una idílica organización familiar nuclear. Como señalan Robles y Pérez, la típica familia nuclear abrió sus puertas y las relaciones se han transformado en su flujo, dinamismo y duración (2010). La realidad de la migración internacional del padre y/o de la madre, en familias con hijos e hijas dependientes -niños, niñas y adolescentes- demanda cambios en la concepción tradicional que une familia y hogar, y también interpretaciones desideologizadas, por ejemplo, nuevos análisis o miradas a la familia, la escuela y otras instituciones sociales para no asociar estrictamente como consecuencias de la migración parental, las situaciones de orfandad, abandono, drogadicción, deserción escolar, u otras, de niños, niñas o adolescentes3. Surge, la acepción Familia transnacional, y se acoge como una categoría analítica de amplia utilización para referirse a la construcción imaginada de miembros que viven la mayor parte del tiempo en diversos países debido a la migración de uno o algunos de sus integrantes, mantienen vínculos fuertes, realizan actividades que requieren contacto habitual; crean un sentimiento y perciben su bienestar y unidad en una dimensión colectiva (Bryceson y Vuorela, 2002; Portes, Guarnizo y Landolt, 2003; Le Gall, 2005). La denominación familia transnacional, alude a: una red parental que desde sus hogares localizados en países distintos estructura la circulación, movimiento y consistencia de sus vínculos mediante la remesa, y la permanencia de una comunicación virtual (Puyana et.al, 2009), en estas familias 4 sus 3 Aun en familias sin experiencia migratoria puede ocurrir que la madre no responda por el cuidado y crianza, el padre no allegue los recursos para la manutención, o que los hijos e hijas u otros parientes –y no parientes- tengan a su cargo los asuntos de la familia. 4 La obligación económica y la responsabilidad emocional se circunscribe a la filiación y no necesariamente se hace extensiva a los demás parientes, ni incorpora un proyecto común de convivencia, o proyecto familiar –denominación inicial. Paternidad o maternidad transnacional. Padre o madre migrante separados antes de la migración o que no vivían con una pareja son padre o madre transnacional y al tiempo pueden ser parte de una familia en situación de transnacionalidad. 9 vínculos son constantemente establecidos, mantenidos, reconfigurados y reducidos con el tiempo y las fronteras. No es posible la generalización, el impacto social depende de factores de clase social, género, acceso a la justicia, prácticas culturales, integración en la economía mundial, cambios políticos y distancia geográfica (Orellana et. al., 2001), entre otros. La fuerza del vínculo antes y después de la migración parental es una forma de comprender la intensidad de la vivencia familiar transnacional (Martín y Felipe, 2006; Zapata, 2011). De manera creciente, el análisis de la transnacionalidad en la familia, se basa en resultados de investigaciones que miran la vida cotidiana, las prácticas familiares, y reconocen la reconfiguración de los lugares sociales, los cambios en los entornos físicos y lo que Levitt denominó “remesas sociales”, es decir, las ideas, comportamientos, significados emocionales y flujos de capital social y simbólico. Se ha avanzado en una mirada a los intercambios, mediante la cual se mantiene o pretende dar sostenibilidad a los lazos familiares, sociales, emocionales, y a la economía de la familia (Sánchez, López, Palacio, 2013). ¿La cotidianidad? ¿La vida? ¿La familia?, puede estar acompañada de rupturas o del fortalecimiento de los vínculos y las relaciones parentofiliales, con sentimientos signados por la idea de prolongación de la presencia del padre o madre migrante y por las expectativas de su retorno, de la reunificación principalmente de sus hijos o hijas dependientes, del mantenimiento del proyecto familiar y de las remesas (Sánchez, López, Palacio, 2013). Los hallazgos en algunas investigaciones en el Eje Cafetero y fuera de Colombia, señalan que los movimientos, reconfiguraciones, fortalecimiento o ruptura en las relaciones padre-madre-hijo-hija y en la dinámica familiar vinculante, dan cuenta de una historia familiar y pueden preceder al episodio migratorio, o estar durante la fase migratoria con el cumplimiento o no de expectativas, promesas o acuerdos de una vida familiar compartida y en cercanía emocional, colmada por las remesas, las visitas, las comunicaciones constantes, el retorno, o la reunificación. En la teoría transnacional emerge la familia como centro de interés académico en las denominaciones multilocal, transcontinental, internacional, multisituada, a distancia (Falicov, 2007; Basch, et.al., 1994; Glick Schiller, et.al., 1992; Guarnizo, 2003), transnacional (Arriagada y Aranda, 2004) y, un panorama discursivo e interpretativo en investigaciones recientes con familias que viven el entorno migratorio internacional, da cuenta, de al menos ocho líneas de análisis que visibilizan las estructuras y organización del ámbito familiar y sus relaciones con otras instancias sociales: 1. Familia como una comunidad imaginada, con visibles juegos de poder, desigualdad y discriminación, cambios en la interacción cotidiana cara a cara y esfuerzo para mantener los vínculos entre sus integrantes. 2. Cambios en los estilos de autoridad, de comunicación familiar, de toma de decisiones, de ejercicio de la maternidad y paternidad, del maternar y paternar transnacional. 3. Existencia de hogares multinucleares. 4. Experiencias de retorno en las familias con padre o madre migrante internacional. 5. Dispersión, diseminación, fragmentación, desterritorialización de la familia y planes fracturados ante la diversidad y distancia de los espacios que habitan sus integrantes. 6. Evidencia de la localización en el espacio supranacional dando lugar a comprensiones de familia desde lo transnacional, multilocal. 7. Recepción de los impactos de la globalización y expresión de nuevas formas de vida familiar. 8. Presencia activa de redes familiares, de nuevos estilos de interacción, de prácticas de cuidado y de apoyo económico en la familia, mediante los cuales se hace sostenible como organización. 10 El concepto familia en situación de transnacionalidad5 enfatiza la existencia de un grupo social en “un estado de transitoriedad” del modo de vida de sus integrantes en hogares parentales aquí y más allá de las fronteras nacionales, y con un “estado de continuidad o de cierta estabilidad” sustentado en un proyecto familiar, el cual, es evidencia de sus vínculos emocionales y afectivos, organización económica familiar, coparticipación parental en origen o destino en el cuidado de los integrantes, y expectativas de futuro compartido con proyección de retorno o reunificación o sin ella (López, 2011). La situación de transnacionalidad de la familia, señala una dinámica particular de interacción, de conexión constante, que es comunicativa, emocional, y proyectiva, con la que se posibilita la sostenibilidad del sentido relacional y vinculante entre sus integrantes. Se caracteriza por el reconocimiento de una condición de movimiento generacional, de género, demandas de ser y atención que enfatizan en el cuidado de los hijos e hijas -niños, niñas y adolescentes-, en su educación, crianza, y cuidado personal. La familia en situación de transnacionalidad, se asocia más a la comprensión de un vivir familiar transnacional que a una tipología familiar convencional definida por la participación en un hogar familiar como unidad de co-residencia y co-presencia física (Sánchez, López, Palacio, 2013). Este modo de vivir familiar vincula varias realidades locales en el entorno internacional, las que constituyen espacios referenciales para sus miembros, haciendo necesaria la reactivación constante de vínculos familiares a fin de mantener la integridad y la preservación familiar con un alto contenido afectivo y simbólico (Ariza, 2002). Se mantiene el apego mediado por la eventualidad del retorno (Espinosa, 1998 citado por Ariza, 2002). Es un estado de transitoriedad tanto de la migración internacional parental como del cuidado de los hijos e hijas cuando es delegado; así mismo, es una condición y simultaneidad de la constancia, donde se comprende que la familia es y permanece, y del tránsito, que se caracteriza por el movimiento y cambio, asociado a la promesa del retorno, de la reunificación, o del futuro compartido, aunque no siempre, ligado a una idea de futura corresidencia. El estado de transitoriedad, también, señala la redefinición de las dinámicas familiares locales, con acuerdos implícitos y explícitos de cuidado, crianza y educación de los hijos e hijas en etapas de infancia o adolescencia, de las remesas económicas y sociales, y del patrimonio. En las familias en situación de transnacionalidad se expresan diversas formas de organización; algunas, conservan la forma nuclear, otras la monoparental o monomarental, significando la presencia sólo de un genitor/a, y otras son de tipo extenso; muchas, han sido reconformadas a partir de las segundas o terceras uniones de pareja de uno o ambos progenitores. Con esta noción se nombra las dinámicas de una organización familiar que se caracteriza por la estructuración de un hogar glocal como escenario familiar virtual, por el mantenimiento del proyecto familiar, la consistencia de las relaciones y vínculos parentales más allá de las fronteras, el acompañamiento y coparticipación en el cuidado cuando hay hijos o hijas dependientes. Migrantes y no migrantes viven en hogares separados por fronteras nacionales y conforman un escenario familiar virtual; la nueva manera del hogar: el hogar glocal. El hogar local6 deja de ser el referente simbólico de conexión emocional y la vivienda adquiere la dimensión de ser ese patrimonio que se espera consolidar con la remesa para ser habitada por todos en el futuro. La conceptualización del hogar no está determinada por la “proximidad espacial” (Landolt, 2006). En este nuevo escenario familiar, “ambitalizado” en el espacio supranacional, se contienen las expresiones de las relaciones y vínculos mediante lógicas y maneras de actuar, pensar y decir, del cuerpo físico visibilizado -cámaras 5 Este concepto se puso en discusión por el grupo de investigación en las investigaciones: “Cambios y conflictos de las familias frente a la migración internacional” (2008-2011), y “Trayectorias de familia e infancia ante la migración internacional paterna o materna” (2010). 6 Hogar: persona/s, parientes o no, ocupantes de la totalidad o parte de una vivienda; atienden necesidades básicas con cargo a un presupuesto común y generalmente comparten las comidas (Censo General Colombia, 2005). 11 web- y de los pensamientos emociones, afectos, sentimientos, sentido de vida. Una construcción de sentido de ser sí mismo con otros que mantiene la percepción de cercanía y mutua influencia. El hogar glocal es la manera estratégica de acercarse desde la distancia; con los medios virtuales la distancia física no impide la participación y sostenibilidad del escenario familiar como referente de hogares habitados por parientes que mantienen conexiones o vínculos de diverso orden (López, 2011). Estas conexiones en la familia en situación de transnacionalidad, están mediadas por el proyecto familiar. BIBLIOGRAFÍA Arango, Joaquín. (2003). La explicación teórica de las migraciones: Luz y sombra. En Migración y Desarrollo 1. Red Internacional de Migración y Desarrollo. http://rimd.reduaz.mx/revista/rev1/JoaquinArango.pdf (Recuperado noviembre 2012). Ariza, Marina. (2002). Migración, Familia y Transnacionalidad en el Contexto de la Globalización. En: Revista Mexicana de Sociología. 64, 4. Ariza, Marina y de Oliveira, Orlandina. (2001). Familias en transición y marcos conceptuales en redefinición. Revista Papeles de población. 28: 9-39. Abril-junio. Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca. Bauman, Zygmunt. (1999). La globalización. Consecuencias humanas. Fondo de Cultura Económica: Argentina. Basch, Lina; Glick Shiller, Nina y Szanton Blanc, Cristina. (1994). Nations unbound: Transnational projects, postcolonial predicaments and deterritorialized nation-states. Pensilvania: Gordon and Breach Science Publishers. Beck, Ulrich. (1998) ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización. Paidos: España. Bernades, Jon. (1993). Responsabilidades en el Estudio de Familias Postmodernas. En: Journal of Family Issues. 14, 1: 35-49. Sage Publications. Politécnico Wolverhampton, Reino Unido. Traducción Dalia Restrepo. Beth C. Emery; Lloid, Sally A. (2001). The Evolution of Family Studies Research. En: Family and Consumer Sciences Research Journal. 30, 2: 197-222. Diciembre. SAGE. American Association of Family and Consumer Sciences. Traducción propia. Beutler, Ivan F.; Burr, Wesley R.; Bahr, Kathleen S.; Herrin, Donald A. (1989). The Family Realm: Theoretical Contributions for Understanding Its Uniqueness. El Ámbito Familiar: Contribuciones Teóricas para Entender su Singularidad. Journal of Marriage and the Family. 51, 805-816. Agosto. Traducción Dalia Restrepo y estudiantes primer grupo de Maestría en Estudios de Familia y Desarrollo, Universidad de Caldas, Manizales. Bourdieu, Pierre. (1975). La construcción del objeto. En: El oficio del sociólogo. Buenos Aires: Siglo XXI. 51-81. Bryceson Déborah. F. y Vuorela, Ulla. (2002). Transnational families in the twenty- first century. En: Bryceson y Vuorela (eds.): The transnational family. New European Frontiers and global networks. New York: Oxford. 3-30. 12 Busso, Gustavo. (2005). Pobreza, exclusión y vulnerabilidad social. Usos, limitaciones y potencialidades para el diseño de políticas de desarrollo y población. En: VIII Jornadas Argentinas de Estudios de Población (AEPA). Buenos Aires. Burr, Wesley R., Day, Randall D.; Bahr, K. S. (1988). Family science. Provo, UT: Alexander’s. Burr, Wesley R.; Leigh, Geofrey K. (1983). Famology: A new discipline. Journal of Marriage and the Family. 45: 467-480. Cebotarev, Eleonora. (1994). Ciencia Social: Teoría y Práctica en Desarrollo Internacional. En: Mujer, Familia y Desarrollo. 175-196. Manizales: Sección de Publicaciones Universidad de Caldas. Cebotarev, Eleonora. (2002). Las Nuevas Tendencias de Investigación sobre Familia. Universidad de Caldas. Programa de Desarrollo Familiar. Septiembre 7. Video Conferencia. (in) De la Dehesa, Guillermo. (2008). Comprender la inmigración. Alianza editorial: Madrid. Davis, Kingsley. (1984). The Study of Marriage and the Family As a Cientific Discipline. Endsley, Richard C. (1998). Why Departments of Human Development and Family Studies Should Not Be Merged With Psychology. University of Georgia. En: Family Science Review. 11, 4: 277-283. Noviembre. Porqué el Departamento de Desarrollo Humano y de Estudios de Familia no debe ser combinado con psicología. Traducción propia. Estefania, Joaquín. (2002). Hij@, ¿qué es la globalización? La primera revolución del siglo XXI. Santillana: Bogotá. Fazio, Hugo. (1999). Globalización: incertidumbre y posibilidades. Política, comunicación y cultura. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia Fazio, Hugo. (2002). La globalización en su historia. Universidad Nacional de Colombia: Bogotá. García, C. Nestor. (2005). La globalización imaginada. Paidós: Buenos Aires. Giddens, Anthony. (2000). Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas. Taurus: España. Giddens, Anthony; Turner, Jonathan. (1996). La teoría social hoy. México: Alianza editorial. Guarnizo, Luis Eduardo, Portes, Alejandro; Landolt, Patricia et al. (2003). La Globalización desde abajo: Transnacionalismo inmigrante y desarrollo. La experiencia de Estados unidos y América Latina. México: FLACSO-México. Gubrium, Jaber. F.; Holstein, James. (1990). Una nueva perspectiva: Construccionismo social. Cap.2. En: ¿What is family? 11-28. Mountain View, California: Mayfield Publishing Company. Traducción Dalia Restrepo. Goetz, J. P.; LeCompte, M. D. (1998). Etnografía y Diseño Cualitativo en Investigación educativa. Madrid: Morata. http://docencia.udea.edu.co/lms/moodle/mod/resource/view.php?id=475 Jaramillo Uribe, Juan Manuel. (2006). Los orígenes de las ciencias sociales. Problemas meta-teóricos conexos. Gaia, noviembre. Documento preparado para el diplomado en teorías de familia. Universidad de Caldas, Departamento de estudios de Familia. Jelin, Elizabeth. (2004). Pan y afectos. La transformación de las familias. Buenos Aires: FCE. Kennedy, Marti V. (1997). Recentering human development and family relations: connection and separation. A case of gender and generation. Family Science Review.10, 1: 32-46. Febrero. 13 Kohler, Horst. (2003). Hacia una mejor globalización. Fondo Monetario Internacional: EEUU. Landolt, Patricia. (2006). Modernidad tardía y migración transnacional: reflexiones conceptuales desde el caso de El Salvador. En: Ardila, Gerardo (ed.). Colombia: Migración – Transnacionalismo y Desplazamiento. Bogotá: UNIBIBLOS - Universidad Nacional de Colombia. Le Gall, Josaine. (2005). Las familias transnacionales: una revisión de la investigación y nuevas perspectivas. 5, 1: 29-42. Cahiers du Gres. http://id.erudit.org/iderudit/01087ar López M., Luz María. (2011). proyecto familiar y familia en situación de transnacionalidad en Colombia. Revista Latinoamericana De Estudios De Familia. 3, 1. ISSN: 2145-6445. López M., Luz María. (2009). Familias transnacionales: oportunidad y cambio en contexto migratorio. Manizales: Editorial Universidad de Caldas. López M., Luz María; Palacio, V., María Cristina; Zapata M., Adriana. (2010). Trayectorias de familia e infancia ante la migración internacional paterna o materna: Diagnóstico y propuestas. Manizales: Universidad de Caldas-Cancillería de Colombia. Programa Colombia Nos Une. Martín, C. y Yil. Felipe. (2006). Prácticas transnacionales y transfamiliares en la vida cotidiana de la familia como sujeto del proceso migratorio. En: Segundo coloquio internacional sobre migración y desarrollo: Migración, Transnacionalismo y Transformación Social, México. http://www.migracionydesarrollo.org Mann, Susan A.; Grimes, Michael D.; Kemp, Alice Abel; Lenkins, Pamela J. (1997). Cambios de Paradigma en la Sociología de Familia?: Evidencia de Tres Décadas de Textos Sobre Familia. 18, 3: 315-349. Mayo. Journal of Family Issues. Sage Publications, Inc. Traducción Dalia Restrepo. Marx, Carl. (1988). Manifiesto del partido comunista. Editorial Litopol: Medellín – Colombia. Massey, Douglas; Arango, Joaquín; Graeme, Hugo; Pellegrino, Adela; Taylor, Eduard. (2000). Teorías sobre la migración internacional: una reseña y una evaluación. En: Trabajo, 2, 3. www.etnografia.inah.gob.mx/pdf/Linea5b.pdf Morín Edgar. (1994). El método. El conocimiento del conocimiento. NCFR Task Force the Development of the Family Discipline. (1988). ¿What is family science? En: Family Science Review. 1, 2: 87-101. Mayo. Traducción María Cristina Osorio. Ooms, Theodora. (1996). Where Is the Family in Comprehensive Community Initiatives for Children and Families? ¿Dónde está la familia en las iniciativas integrales de la comunidad para Niños y Familias? Aspen, Colorado, 9 al 13 julio. Palacio Valencia, María Cristina. (2004). Familia y Violencia familiar. De la Invisibilización al Compromiso Político. Un Asunto de Reflexión Sociológica. Gráficas JES: FESCO-Universidad de Caldas. Palacio Valencia, María Cristina. (2010). Los Tiempos Familiares en la Sociedad Contemporánea: La Trayectoria de una Configuración. Revista Latinoamericana De Estudios De Familia. 2, 1: 9 – 30. ISSN: 2145-6445. Pedone, Claudia. (2006). Estrategias migratorias y poder. Tú siempre jalas a los tuyos. Ediciones ABYA – YALA: Quito, Ecuador. Puyana, Yolanda; Motoa, Julieth; Viviel, Adriana. (2009). Entre aquí y allá. Las familias colombianas transnacionales. Bogotá: Fundación Esperanza. 14 Restrepo Ramírez, Dalia. (1999). Desigualdad de género. Privilegios y derechos culturales de familias en Caldas. Bogotá: ICFES. Ribbens McCarthy, Jane; Edwards Rosalind. (2011). Key concepts in family studies. London: Sage. Sánchez, Gloria Inés; López, Luz María; Palacio, María Cristina. (2013). El vivir familiar transnacional: Nuevas lógicas para comprender la organización familiar. En: Familias colombianas y migración internacional. Entre la distancia y la proximidad. (Puyana, Micolta, Palacio (editoras). Bogotá: Colección CES. Universidad Nacional. Smith, Adam. (1992). Investigaciones sobre la naturaleza y la riqueza de las naciones. Alianza editorial: España. Stiglitz, Joseph. (2002). El malestar en la globalización. Santillana ediciones: Colombia. Schumpeter Joseph Alois. (1995). Historia del análisis económico. España: Ariel. Suárez Restrepo, Nelly; Restrepo Ramírez, Dalia. (2005). Teoría y Práctica del Desarrollo Familiar en Colombia. En: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. 3, 1: 17-56. Enero-junio. Umaña Luna, Luis Eduardo. (1998). El Conocer y la Familia. Santa fe de Bogotá: UNIBIBLOS. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Yory, Carlos Mario. (2006). Ciudad, consume y globalización: características de las grandes metrópolis en el comienzo de siglo: Una mirada desde la relación entre consumo y sociedad. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana: Zanotti, Gabriel J. (2010). Thomas Khun: El paso de la racionalidad algorítmica a la racionalidad epistémica. Serie documentos de trabajo. N. 441. Diciembre. Buenos Aires: Universidad del CEMA. www.ucema.edu.ar/publicaciones/download/documentos/441.pdf [junio 2012]. Zapata Martínez, Adriana. (2011). Vida familiar e hij@s que reciben y administran remesas familiares. Medellín: Comfenalco.