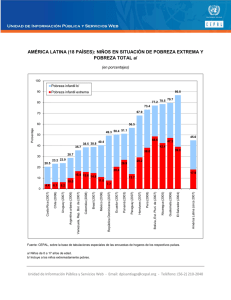

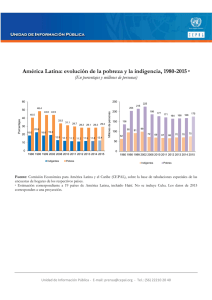

Alcanzando las metas del milenio

Anuncio