Cuentos de muerte y de sangre

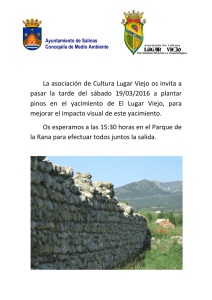

Anuncio