Informe 80 - Fundación 1º de Mayo

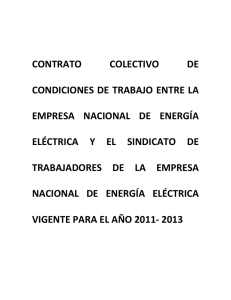

Anuncio