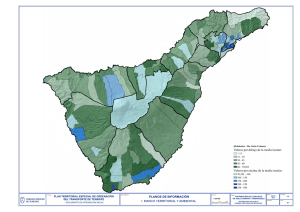

CANARIAS, 1800-2000: LA SINGULARIDAD DE LA HISTORIA

Anuncio