Habitaciones Cerradas

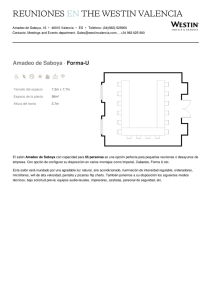

Anuncio