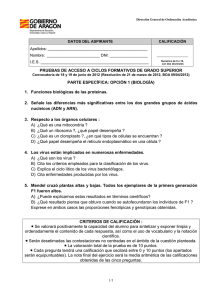

estudio etiologico comparado de las enfermedades

Anuncio