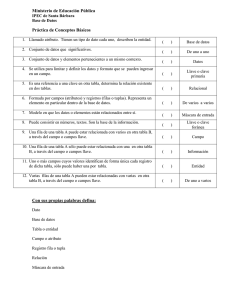

Capítulo 1 - Literautas

Anuncio