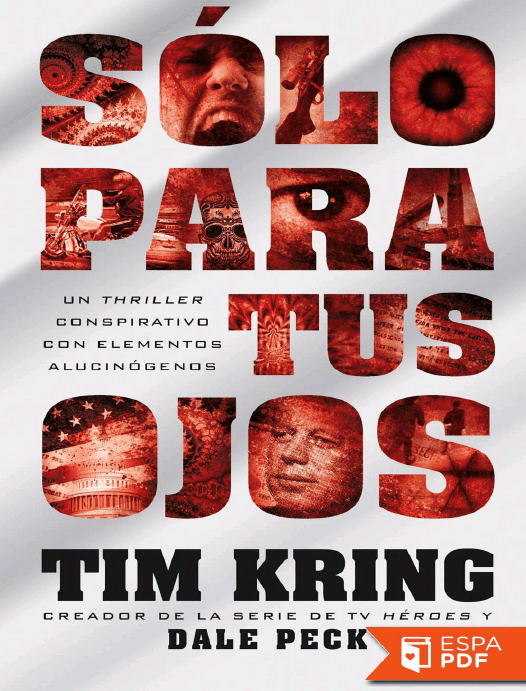

Sólo para tus ojos

Anuncio