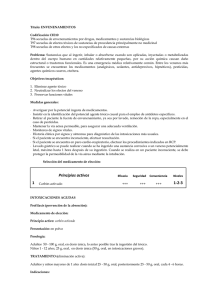

Calidad asistencial y rol enfermero en la aplicación de las

Anuncio