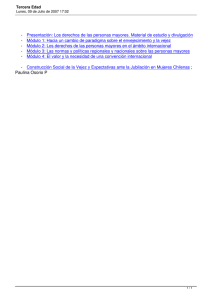

Antología de cuentos hispanoamericanos

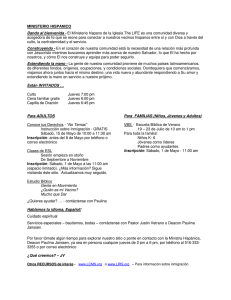

Anuncio