Performance y políticas culturales en la inauguración del

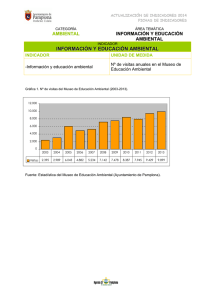

Anuncio