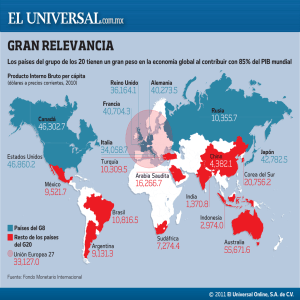

Universalismo vs. Relativismo cultural

Anuncio