Análisis de una Metodología para Construir Hiperhistorias

Anuncio

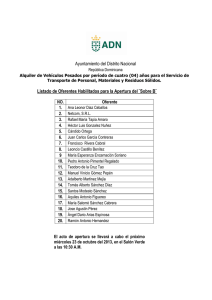

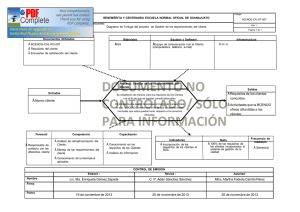

Análisis de una Metodología para Construir Hiperhistorias Jaime Sánchez, Mauricio Lumbreras. Análisis de una Metodología para Construir Hiperhistorias Sánchez, J.,[email protected] Universidad de Chile, Departamento de Ciencias dela Computación, Blanco Encalada2120, Casilla 2777, Santiago, Chile. Fax: (56-2) 689 5531 Lumbreras, M., [email protected] Universidad Nacional de la Plata, LIFIA, La Plata, Argentina, 1 Análisis de una Metodología para Construir Hiperhistorias Jaime Sánchez, Mauricio Lumbreras. 1. Introducción Tradicionalmente la concepción de una historia o historieta involucra la descripción de un suceso, en el cual un conjunto de personajes realizan cierta actividad a lo largo de la trama. Mediante una secuencia de fases denominadas genéricamente introducción, nudo y desenlace, la idea es desarrollada por el autor y reconstruída e interpretada posteriormente en la mente del lector. Una hiperhistoria (HH), es primariamente una historia interactiva que ocurre en un ambiente hipermedial standard. Las caracter’sticas propias de una HH tal como facilidades de interactividad y posible no determinismo que ellas proveen, hacen que el modelo hipermedial no sea lo suficientemente robusto como para modelizarlas (ver especificación del modelo en Cernuzzi et al., 1994, Sánchez & Lumbreras , 1995, 1996). Haciendo una breve recapitulación del modelo de hiperhistorias propuesto en la literatura, las hiperhistorietas han sido conceptualizadas como la sumatoria de hipermedia, objetos dinámicos y caracteres con comportamiento, en donde hipermedia es utilizada para representar los medio ambientes y su conectividad navegacional, los objetos dinámicos son entidades que tienen ciertas conductas en el tiempo y reaccionan a los eventos producidos por los aprendices y otras entidades, y los caracteres que son las entidades más relevantes que desenvuelven la historia. El protagonista es un caracter especial, el cual es manipulado por el usuario y representa la conexión con el sistema (Cernuzzi et al., 1994; Sánchez & Lumbreras 1995, 1996). En el contexto anterior, los modelos propuestos (Sánchez & Lumbreras 1995), presentan algunos requerimientos, tales como: · Separación de la interfaz del contenido de la historia · Composición, modularidad, y herencia entre entidades · Soporte de eventos concurrentes · Independencia entre la especificación y el lenguaje de implementación · Implementación de la interfaz de usuario en un lenguaje distinto de aquel de la implementación de la historia · Objetos con conducta din‡mica y autónoma · Comunicación sincrónica y asincrónica entre entidades Teniendo en mente lo anterior, a continuación se plantea un guidelines o lineamiento metodológico para diseñar hiperhistorias (para un mayor entendimiento del raigambre cognitivo de las HH, consultar las referencias adjuntas). 2. Diseño de Hiperhistorias 2.1 LA IDEA De alguna manera, al plantearse la descripción de una hiperhistoria, se parte de un relato preexistente o de alguna idea que describe el ambiente del evento, y asociado a algunas ideas de sucesos que sería interesante de plasmar allí con el objetivo de estimular alguna facultad o representar cierta idea. La primera aproximación es crear una hiperhistoria a partir de una historia o completamente a partir de novo. Se trata detener una historia con diferentes caminos posibles, pero permitiendo libertad de navegación e interacción con el ambiente. Es así que la historia es re-escrita como un conjunto de segmentos. En cada uno de ellos se indica, aproximadamente, que hace cada personaje, su interacción con el medio y los enlaces a otros segmentos de la historia, en función de los eventos generados por las entidades de la historia. Lineamiento 1 Describir alternativas posibles en el curso de la historia, teniendo en cuenta que eventos originan los cambios en el desarrollo, con una representación conceptual adecuada de los ambientes y de la actitud y/o actividad de otras entidades(fase de escritura de la HH, utilizando lenguaje coloquial) 2 Análisis de una Metodología para Construir Hiperhistorias Jaime Sánchez, Mauricio Lumbreras. Figura 1: para ejemplificar usaremos un tramo de una HiperHistoria en donde el protagonista ayudado por su perro (su amigo) encuentran un tesoro. La primera fase es describir los evntos m‡s importantes y plasmarlos tal como un diagrama de flujo Hasta este punto, lo que tenemos es un esquema de la historia desglosado en segmentos interrelacionados, parecido a los que se presentan en los libros tipo “elige tu propia historia”. Lo que hemos descripto es b‡sicamente las l’neas principales de la hiperhistoria 2.2 LA CARACTERIZACION Una hiperhistoria siempre se desarrolla bajo un determinado ambiente de navegación (ej:un barrio con casas y calles, una selva con r’os y cuevas, etc.). Para efectos del modelado, esta estructura estética de navegación debe ser descripta. A partir del relato, el diseñador puede saber qué contextos existen, su conectividad y qué entidades están allí a priori. Lineamiento 2 Determinar qué contextos existen en la historia, su conectividad y las entidades que allí existirán (fase de modelado del ambiente, utilizando notación gráfica para dibujar contextos y links, y especificando clases de contextos con la notació establecida en el modelo). Figura 2: Cada contexto de navegación es representado por un globo. Las flechas indican links de conectividad. Hasta aquí lo que tenemos es de alguna manera un escenario sin actividad, esto es, un esqueleto estructural que contendrá a los objetos y caracteres. Ahora debemos completar con las entidades que van a generar el curso de la HH. Así, esta va estar manejada por la actividad de los personajes. Dependiendo de la HH en particular, puede ser que el usuario tenga la opción de encarnar en una misma o diferentes sesiones a diferentes personajes. La metáfora de la historia y los personajes permiten que se asocien a ellos diferentes habilidades, grados de dificultad y nivel de interactividad. Es por ello que debemos delinear la caracter’stica de cada uno de ellos. 3 Análisis de una Metodología para Construir Hiperhistorias Jaime Sánchez, Mauricio Lumbreras. Lineamiento 3 Asignar características relevantes a cada personaje, y utilizar estas consistentemente para reflejar diferentes habilidades o point of view (Fase de caracterización de personajes, se describe informalmente qué cosas puede hacer y/o actitud de cada uno de ellos, en especial si el usuario puede, para diferentes sesiones, utilizar diferentes personajes) Protagonista • Manipulable • Habilidoso Perro • Astuto • Compañero Abeja • Voladora • Pequeña Figura 3: Cada personaje posee diferentes habilidades y modalidades de desenvolvimiento en el ambiente. El usuario puede encarnar al protagonista y preveer el comportamiento de los otros caracteres en función de sus características propias Una vez realizado esto, debemos diseñar más formalmente la estructura de la historia. En la primera aproximación, cada segmento de historia es denominado escena, la cual es etiquetada con un nœmero o nombre. Cada suceso que puede cambiar el curso de la historia, posee así una identificación, indicando el evento originador y el bloque destino. Una escena es un tramo conceptual de la HH, y un bloque es una sección de comportamiento de una entidad. Una escena puede estar compuesta por uno o varios bloques. Es as’ que una escena puede estar particionada en peque–as fases, las cuales son representadas expl’citamente por bloques. Hay que notar que si en una escena que est‡ dividida en n bloques y en donde est‡n involucrados m objetos, se puede realizar una grilla de m filas por n columnas, en donde cada celda almacenará el comportamiento del objeto m-simo en el bloque n-simo. Con esta idea, se realiza un diagrama de escenas, el cual indica la estructura medular de la hiperhistoria. Para realizar una especificación má precisa de estas escenas, la primera idea es obtener del relato todas las entidades que existen en cada parte de la historia, y anotarlas, para posteriormente asignarles a cada una de ellas el comportamiento necesario. Es asíque se obtiene una gran grilla, la cual tiene tantas columnas como objetos posea la HH, y tantas filas como bloques tenga cada una de las escenas. Lineamiento 4 Obtener atributos de cada entidad y comportamiento de ella para cada bloque. (Fase de modelado formal de entidades, se indica qué eventos puede recibir, cómo va a responder y qué atributos se van a modificar, utilizando el formalismo de descripcion de entidades visto en el modelo propuesto) 4 Análisis de una Metodología para Construir Hiperhistorias Jaime Sánchez, Mauricio Lumbreras. Atributos • dinero adquirido • objetos tomados • tengo hambre? • he picado? • distancia recorrida • encendida? • buscar cosas • picar a objetos animados • encenderme Comportamiento Figura 3: Cada entidad ( carácter u objeto simple ) posee un conjunto de atributos que definen sus estado interno y un comportamiento que refleja como va a reaccionar ante eventos externos u internos. Sorprendentemente puede que el protagonista no tenga gran comportamiento predefinido, pues este será aportado por el aprendiz al manipularlo 2.3 LA CODIFICACION Una vez realizado lo anterior, se observa que muchas entidades reaccionan de manera similar ante un evento dado. Además, otras sólo presentarón comportamiento en algunas fases de la HH. Complementariamente, puede surgir que ciertas entidades pueden ser especialización de otras. Es por ello que ahora viene un proceso doble: Decompresión de bloques, lo que indica que si la historia posee “n” bloques no necesariamente cada entidad tendrá “n” bloques de comportamiento. Esto quiere decir que si hay bloques vacios para ciertas fases de la HH para ciertas entidades, estos bloques desaparecen; además de tener en consideración si es posible anidar bloques. De temporización y sincronización, pues en el relato escrito no aparece explícitamente este tipo de actividad donde se involucra esto. Lineamiento 5 Codificar el comportamiento de cada entidad, asoci‡ndolo a diferentes bloques de comportamiento y anidándolos si es necesario. Resolver problemas de timing y sincronización (Fase de compresión y timing, se utilizan eventos que involucran el timer y sincronización a través de flags y env’o/recepción de mensajes). Bloque 1 • <buscar un hueso o cosas bajo la tierra> • < si encontró un hueso entonces no tengo hambre y paso a bloque 2> • < si encontró algo que no es un hueso le aviso a mi dueño > 5 Análisis de una Metodología para Construir Hiperhistorias Jaime Sánchez, Mauricio Lumbreras. Bloque 2 • <buscar un hueso o cosas bajo la tierra> • < si encontró un hueso no hago nada > • < si encontró algo que no es un hueso le aviso a mi dueño > Figura 4: El modelo permite describir el comportamiento específico usando reglas contenidas en bloques. En el ejemplo, si el perro encuentra algo que no es un hueso se comporta siempre igual: le avisa al dueño. Es as’ que para evitar repetir esa regla, se puede alojar esta en un bloque mayor siempre activo ( Bloque 0 ) que contenga a las dos. Bloque 0 • < si encontró algo que no es un hueso le aviso a mi dueño > (*) • <buscar un hueso o cosas bajo la tierra> (*) Bloque 1 • < si encontró un hueso entonces no tengo hambre y paso a bloque 2> Bloque 2 • < si encontró un hueso no hago nada > Figura 4: El modelo permite describir el comportamiento específico usando reglas contenidas en bloques. En el ejemplo, si el perro encuentra algo que no es un hueso se comporta siempre igual: le avisa al dueño. Es as’ que para evitar repetir esa regla, se puede alojar esta en un bloque mayor siempre activo ( Bloque 0 ) que contenga a las dos. Bloque 0 • < si encontró algo que no es un hueso le aviso a mi dueño > (*) • <buscar un hueso o cosas bajo la tierra> (*) Bloque 1 • < si encontró un hueso entonces no tengo hambre y paso a bloque 2> Bloque 2 • < si encontró un hueso no hago nada > Figura 5: Compactando bloques se puede reutilzar comportamiento para las diferentes fases de la vida de una entidad. Las reglas (*) están activas todo el tiempo. Notar que dependiendo de la fase de vida del perro, le puede o no importar encontrar un hueso. Hasta este punto lo que tenemos es un conjunto de caminos posibles en la historia, convenientemente codificado. Pero, À dónde está el no determinismo o concurrencia? 2.4 EL REMODELADO Una vez que la historia es codificada, nuevas ideas aparecen ( por ejem: alguna entidad recorre los ambientes periódicamente, generando algœn evento interesante que puede cambiar el curso de la historia, dar alguna pista o dato relevante), o por ejemplo, hay que resolver temas tales como: Qué hacen los otros personajes cuando súbitamente el protagonista viaja a otro lugar?. Es así que se remodela la historia, otorgándole las características deseadas originalmente en la especificación del modelo. Este remodelado involucra retocar el comportamiento de las entidades. Por ejem: supongamos que agregamos a la HH el comportamiento de un abeja, que periódicamente vuela por los ambientes tratando de picar a la persona que encuentre y transform‡ndola en mariposa. Este ejemplo involucra dos conceptos: a) la abeja posee un comportamiento autónomo verificando la existencia de personas en cada ambiente,y b) cada persona debe ser capaz de recibir y actuar adecuadamente al ser picado y convertido en mariposa. 6 Análisis de una Metodología para Construir Hiperhistorias Jaime Sánchez, Mauricio Lumbreras. Lineamiento 6 Enriquecer la historia con caracter’sticas de entidades de comportamiento autónomo, basándose en el uso de entidades que poseen actividades temporizadas guiadas, teniendo en cuenta que las otras entidades pueden/deben poder aceptar estos nuevos eventos. (Fase de enriquecimiento; se extiende la HH recreando los pasos 4) y 5) para las nuevas entidades y extendiendo la funcionalidad para las entidades preexistentes). • < verificar si hay un objeto animado en mi contexto, si hay uno, picarlo > • < cada 20 segundos viajar a un contexto vecino > Figura 7: la abeja puede tener un comportamiento autónomo ligado a un proceso de temporización. De esta forma el encuentro entre el protagonista y la abeja no puede ser determinado a priori, dando una indeterminación interesante en el curso de la historia. Para que el protagonista pueda ser picado, debe tener una regla que acepta ese evento. Si bien la comunicación entre objetos es posible de representar en forma explícita a través de envío de mensajes, existe un mecanismo denominado canal el cual permite de alguna manera difundir o hacer “broadcast” de un suceso a todos los objetos ligados a este canal. Por ejemplo, si se enciende un interruptor de luz, todas las ampolletas ligadas a ese canal se deben encender o apagar segœn el estado del interruptor. Así, un canal es un medio difusor de eventos. El interruptor no sabe que enciende, sólo sabe encender. La ampolleta sabe ser prendida. El canal oficia de medio conductor de eventos sin ruteo expl’cito por parte del emisor. De esta manera, se puede componer nuevas interacciones en función de conexión entre entidades. Este proceso surge continuamente en el diseño a partir del lineamiento 4 Lineamiento 7 Especificar canales de comunicación expl’citos entre objetos que admiten interconexión por canales, de tal manera de describir la mecánica de interacción entre ellos Figura 8: Un switch puede prender algo, cualquier cosa que acepte el evento encender. La lámpara acepta ser encendida. Así, a través de un canal podemos interconectar entidades de la misma manera que cualquier constructor une módulos para llegar a un todo. 7 Análisis de una Metodología para Construir Hiperhistorias Jaime Sánchez, Mauricio Lumbreras. 3 La interfaz Hasta este punto hemos visto cómo conceptualmente se describe una HH, pero Qué hay acerca de la presentación final al usuario?. Sin duda este es uno de los puntos donde más cuidado hay que tener, pues ser uno de los más importantes, ya que en función de ella, el usuario dictaminará lo interesante o atractiva que le resulte la hiperhistoria. No es el objetivo de este trabajo explicar cómo debe ser diseñada la interfaz, pero lo que hay que tener en cuenta, es qué se debe asociar a cada contexto una presentación del usuario. Esto significa que hay que: Lineamiento 8 Realizar un boceto del aspecto que tendrá cada contexto y del aspecto que ofrecerá cada entidad que está en l. Figura 9: un boceto de cada contexto dará idea clara del aspecto final en la implementación de la interfaz para navegar la hiper historia De esta manera, puede ser que surjan nuevas ideas o permitan refinar alguno de los conceptos anteriormente especificados. 3.1 DISEÑO DE LA INTERFAZ En relación a la construcción de HiperHistorias no solamente es necesario entregar un conjunto de lineamientos para la concreción de una HiperHistoria (HH), sino que también es fundamental estudiar el aspecto final que presentará la HH a nivel de presentación, es decir su interfaz. A continuación se presentan algunos tópicos que a juicio de los autores deben ser considerados en la creación de interfaces para hiperhistorias. 3.1.1 MANIPULACION DEL PROTAGONISTA El aprendiz puede elegir asumir distintos roles en distintas HH. Esto corresponde a tomar el rol de uno (uno sólo) de los personajes de la HH a la vez. Sería deseable que cada personaje identifique un conjunto posible de acciones. I ndicación del “status” actual a nivel de interfaz, con rasgos significativos indicando si el personaje se encuentra en algun estado especial ( cansado, herido, confuso, etc.). Crear una sensación de movimiento lo más real posible, por ejempo, teniendo encuenta cambio de tamaño en función de la distancia, cambio de ambiente, etc. 3.1.2 TIPOS DE NAVEGACION DEL PROTAGONISTA Introducción al ambiente de la HiperHistoria. TourGuiado en donde el protagonista sólo tiene la facultad de moverse para conocer los distintos ambientes y los distintos personajes (cada personaje podría presentarse mostrando una foto o un pequeño clip de video de sí mismo acompañado por un breve comentario sonoro); 8 Análisis de una Metodología para Construir Hiperhistorias Jaime Sánchez, Mauricio Lumbreras. Distintos niveles que impliquen distintas destrezas en el aprendiz. En un primer nivel el protagonista tendrá un control mayor sobre sus movimentos. Para este efecto se podría utilizar la técnica de “drag and drop”. En niveles sucesivos, habiendo el aprendiz adquirido las destrezas de desplazamiento y el concepto de “moverse en el espacio”, se podría utilizar un simple click del mouse en una dirección, permitiendo una abstracción mayor del concepto y un menor control “físico” del protagonista. 3.1.3 ACCIONES POSIBLES DEL PROTAGONISTA: ÀC—MO MOSTRARLAS? Acciones posibles del protagonista: Navegación (desplazamiento): permite conocer y reconocer el ambiente y las propiedades espaciales de éste, así como el desplazamiento entre los distintos contextos; Acción sobre los objetos del contexto en el que se encuentra (por ej. activación de un objeto, asociación de un objeto a otro, consulta del estado de un objeto, etc.). Esto permite asociar reacciones posibles de los objetos y/ocontextos a ciertos eventos, así como posibilita la asociación de diferentes objetos entre sí para obtener un cierto resultado. 3.2 TIPOS DE INTERFACES PROPUESTAS: 3.2.1 BARRA DE COMANDOS Desventajas: se pierde un espacio œtil de la pantalla. Se deja poca flexibilidad para añadir nuevas acciones y se introduce una solución a priori artificiosa. Ventajas: facilidad para mostrar acciones posibles y fácil para seleccionar, consistente con los ambientes actuales orientados a ventanas. 3.2.2. DOBLE CLICK SOBRE EL PROTAGONISTA: Aparece un meú con todas las acciones posibles Desventajas: se cubre parcialmente el contexto, en parte viola la met‡fora al aparecer texto de control (menu) sobre el display que nada tiene que ver con el contexto presentado Ventajas: deja un ambiente más limpio cuando ya se ha seleccionado una opción. Las opciones del menœ pueden presentarse icónicamente. 3.2.3 ACCIONES DIRECTAS SOBRE EL PERSONAJE Se asocia cada parte del cuerpo con una acción posible (ej: mano-tomar, bolsillo-guardar, vista-obtener información). Desventajas: si el personaje es de dimensiones reducidas resulta difícil identificar unívocamente sus partes, alguna funcionalidad provista de esta manera puede resultar artificiosa; Ventajas: no introduce menœes o iconos que no tienen nada que ver con la presentación 3.2.4. USO DE CURSORES CON FIGURAS ESPECIALES La existencia de mouse con al menos 2 botones habilita un modo interesante de activación de modos. Con un botón del mouse se puede elegir diferentes actividades posibles del protagonista y, a medida que el usuario pulsa uno de los botones del mouse, cambia el cursor a un ícono representativo. Con el otro botóon se activa la opción del modo seleccionado. Desventajas: no hay acceso directo a cada opción posible, interfaz altamente modal Ventajas: interfaz limpia y consistente 3.3 NAVEGACION EN EL AMBIENTE Independientemente de la implementación navegacional, el protagonista puede moverse en el contexto actual o del contexto actual a otros contextos. A pesar que el usuario puede percibir solo un contexto por vez, se pueden proveer diferentes herramientas œtiles tales como: Mapa: una indicación gráfica de la estructura de conectividad de los contextos, con posibilidad de observar la actividad y ubicación de otras entidades relevantes; Punto de vista: si bien la interfaz generalmente presenta al usuario un contexto por vez, puede obtenerse una facilidad de zoom-out, de tal manera de poder alejarse (obtener visión global del “todo”) y viajar a otro contexto lejano, sin tener que pasar por los contextos intermedios. Hay 9 Análisis de una Metodología para Construir Hiperhistorias Jaime Sánchez, Mauricio Lumbreras. que tener en cuenta acerca de la utilización adecuada de este concepto, pues en caso contrario la met‡fora de navegación espacial puede ser violada. 3.4 DISPOSITIVOS DE INPUT Mouse: normalmente soportado por los ambientes gráficos, indican una posición absoluta del cursor en pantalla, manejado fácilmente por los usuarios Joystick: indica no una posición absoluta, sino un sentido de avance. Es útil si el usuario no aparece como un caracter completo en la pantalla, sino que el mismo parece estar mirando a la pantalla (navegación en primera persona), estilo juego tipo Doom. Voice recognizer: œtil si el usuario está impedido físicamente. Involucra tener algœn tipo de software extra para el reconocimiento. Generalmente, existen problemas debido al ruido ambiente y problemas propios del reconocimiento (palabra no reconocida, palabra mal reconocida). Si el usuario está capacitado motrizmente su utilización no es difundida. Su utilización con discapacitados motrices severos es la más probable. 3.5 OTROS DISPOSITIVOS DE OUTPUT Pantalla virtual acœstica: en caso de usuarios ciegos, se puede crear una pantalla virtual acústica, en la cual cada entidad del ambiente puede generar un sonido determinado, y así el usuario puede seleccionar cada uno de ellos. Es recomendable generar contínuamente señales de baliza en función de la invocación del usuario a ellas, de tal manera de obtener feedback cont’nuo, dando una posición relativa del usuario en el ambiente. La utilización de un guante de realidad virtual y sonido 3D (Wenzel 1993) ofrecen una modalidad cruzada kinestésica-acústica, la cual refuerza notablemente la sensación de inmersión (Lumbreras et al., 1996) 3.6 REPRESENTACION DEL ESTADO INTERNO DE LA HIPERHISTORIA Puede resultar interesante obtener algœn feedback indicando en qué parte de la historia nos encontramos. Esto puede servir para saber si estamos en una parte introductoria, media o final. Se debe tener en cuentaque eventos inesperados pueden ocasionar un final inesperado, desorientantes para el usuario. A través de un ’cono, gauge (indicador de progreso), etc., se puede realizar esta indicación, y su uso estar’a recomendado a hiperhistorias con menor grado de interacción. 3.7 COMO NOTIFICAR EVENTOS ESPECIALES Algunos eventos especiales pueden ser originados por el sistema subyacente (falta de espacio en disco, imposibilidad de inicializar un dispositivo, imposibilidad de acceso a la red para compartir una HH, etc.). La notificación puede expresarse como: Cajas de diálogo o mensajes aprovechando la funcionalidad del sistema subyacente Aprovechar algún personaje de la historia (ej. el encargado de ayudar al protagonista), para que sea el encargado de avisar dicho suceso. Hay que tener en cuenta que esta última opción puede desorientar al usuario, de esto surge como crítica la figura del carácter de ayudante o “amigo” 3.8 DISEÑO GRAFICO DE LA INTERFAZ Tener encuenta que el usuario puede necesitar ver su contexto actual y un mapa asociado Tratar de ejecutar movimiento de objetos lo más realítico posible, sacrificando resolución o complejidad del modelo si es necesario. Tan rpido como el movimiento cese, se debe autom‡ticamente invocar la resolución y detalles visuales adecuados; Integrar la imagen visual con otras posibles percepciones sensoriales, por ejemplo, sonido cuando objetos chocan; Proveer help on-line o panic button, de manera de orientar al usuario en situaciones confusas o desorientadoras (ejem: no pasa nada en el ambiente y no se qué deber’a hacer ahora).También se podría utilizar para ello la metáfora de la historia, asociando un personaje con las tareas de ayuda, involucrando as’ la idea de ayudante o amigo. 10 Análisis de una Metodología para Construir Hiperhistorias Jaime Sánchez, Mauricio Lumbreras. 4 Ideas Finales Este trabajo intentó analizar algunos aspectos metodológicos para diseñar historias hipermediales. Estos aspectos han sido planteados en base a la experiencia delos autores en la construcción de hiperhistorias. La idea es poder contribuir con el “saber hacer” a otros desarrolladores que puedan involucrarse en el apasionante mundo de la construcción de hiperhistorias para aprender y pensar. Pero el desaf’o no está cerrado, pues la retórica de un ambiente interactivo hipermedial como medio subyacente es sustancialmente diferente a la del texto escrito, pues la idea de tiempo real y sincronización está totalmente ausente en las obras literarias comœnes. Posiblemente, el legado del teatro sea uno de los puntos a incorporar en los futuros trabajos acerca de la construcción de hiperhistorias. 5. Agradecimientos El desarrollo de este trabajo fue financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Fondecyt, Proyecto 1950584. 6. Referencias Cernuzzi,L., Sánchez, J.,Mallegas, A., Rossi, G. y Lumbreras, M. (1994). Análisis de la construcción de historias en un ambiente hipermedial. Memorias, XX Conferencia Latinoamericana deInformática,CLEI, 1165-1173. México. Lumbreras, M., Barcia, M., Sánchez, J.(1996). A 3-D Hypermedial System for the Blind. First European Conference on Disability, Virtual Reality, and Associated Technologies, Maindenhead, England. Lumbreras,M.(1994). Hipertexto para No Videntes. 1er Encuentro de Investigadores en Técnicas de Apoyo Computacional para Discapacitados, Santiago, Chile. Lumbreras, M.(1993). Hypertext for the Blind. Hypertext’93, CM Conference on Hypertext, Seattle, USA. Sánchez, J. & Lumbreras, M.(1996). Hyperstories for learning. (en prensa). En “Workshop in Computing”, Springer-Verlag. Sanchez, J. & Lumbreras, M.(1995). Interfaces for learning. En Anzai, Y.,Oyawa, K. y Mori,H.(Editores). Advances in Human/Factors: Human-Computer Interaction, Symbiosis of Human and Artifact: Future Computing and Design for Human-ComputerInteraction, 20 A, p.865-870. New York: Elsevier Publishers. Sánchez, J., Mallegas, A. , Rossi, G., Lumbreras, M. y Cernuzzi,L.(1994).Hiperhistorias para Aprender y Pensar. Memorias II Congreso Iberoamericano de Informática Educativa.,Lisboa. Sánchez, J., Mallegas, A. y Pizarro, T. (1994). Análisis del uso de comics en hipermedios educativos. Memorias II Congreso Iberoamericano de Informática Educativa., Lisboa. Sánchez, J., Mallegas, A. y Abasolo, N.(1994). Cuentos Multimediales Congreso IberoamericanodeInformática Educativa., Lisboa. Constructivistas. Memorias II Sánchez, J. Análisis de la Construcción de Hiperhistorietas.1er Encuentrode Investigadores en Técnicas de Apoyo Computacional para Discapacitados, Santiago, Chile. Sánchez, J., Mallegas, A., Cernuzzi, L, Rossi, G., Lumbreras, M. y Díaz, A. A (1994). A Conceptual Framework for Building Hyperstories. World Conference on Educational Multimedia and Hypermedia p. 761. Sánchez, J.(1994). Bases cognitivas de los hipermedia. Anales IEDIE, Encuentro de Informática Educativa.Madrid. 11 Análisis de una Metodología para Construir Hiperhistorias Jaime Sánchez, Mauricio Lumbreras. Sánchez, J.(1994). Software multimedial para discapacitados. III Congreso sobre Motricidad, Comunicación y Tecnología. Portugal. Sánchez, J. & Rossi, G. (1994). Mediaware Tools for Disabled Learners.To be Published in Tomas, M., Sechrest, T. & Estes, N. Proceedings of The Eleventh International Conference on Technology and Education, p.1365-1367. Wenzel E., Localization in Virtual Acoustic Displays. Presence:Teleoperators and Virtual environments, 1(1):80 -107, 1992. 12