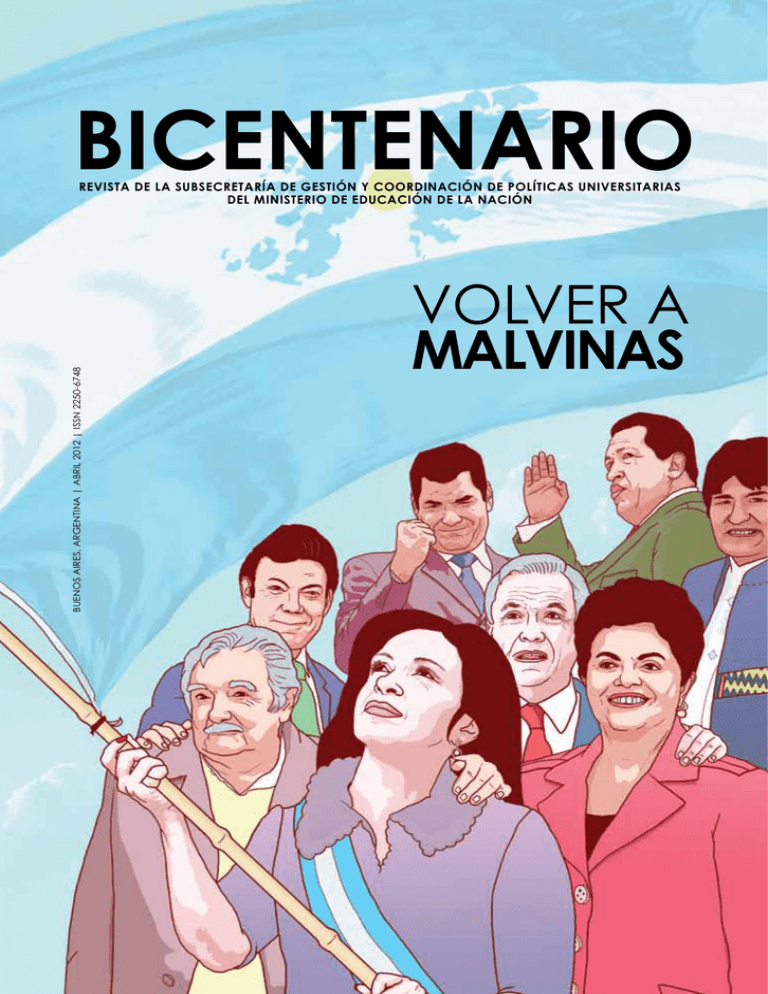

volver a malvinas

Anuncio