Tema de muestra

Anuncio

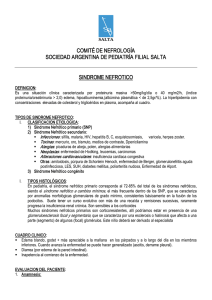

SÍNDROME NEFRÓTICO. SÍNDROME NEFRÍTICO 165 TEMA 3. SÍNDROME NEFRÓTICO. SÍNDROME NEFRÍTICO. GLOMERULONEFRITIS PROLIFERATIVA ENDOCAPILAR. D. Lerma García. 1. EL SÍNDROME NEFRÓTICO. 1.1. Introducción. El término síndrome nefrótico se emplea para designar la consecuencia clínica del aumento de la permeabilidad glomerular, que se traduce en proteinuria masiva e hipoalbuminemia y que se acompaña de forma variable de edema, hiperlipemia y lipiduria. En 1971, Schreiner definió de forma arbitraria que una proteinuria era de rango nefrótico (esto es, capaz de inducir un síndrome nefrótico) cuando superaba los 3,5 g./24 h./1,73 m2 en adultos o 40 mg./h./m2 en niños. Otros autores, no obstante, prefieren definir la proteinuria nefrótica como aquella capaz de producir hipoalbuminemia. La importancia del síndrome nefrótico como manifestación de enfermedad glomerular es doble. Por un lado, representa un factor de mal pronóstico en la evolución de la nefropatía original, con excepción de los casos que muestran buena respuesta al tratamiento glucocorticoide. Por otro lado, el síndrome nefrótico «per se» se asocia a importantes complicaciones sistémicas, que habrá que prever o saber reconocer cuando aparezcan, ya que existe un abordaje terapéutico global de este síndrome, independiente de la nefropatía de base. De forma restrictiva, se ha acuñado el término de síndrome nefrótico idiopático para englobar a los pacientes con síndrome nefrótico asociado a anomalías histológicas no específicas del riñón, incluyendo la nefropatía con cambios mínimos, la glomerulosclerosis segmentaria y focal y la glomerulonefritis proliferativa mesangial difusa. 1.2. Causas del síndrome nefrótico. Cualquier enfermedad glomerular, primaria o secundaria, puede producir síndrome nefrótico, por lo menos temporalmente. Los porcentajes de cada nefropatía varían 166 URGENCIAS Y EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS (II) ligeramente de unos autores a otros, dependiendo de la edad del paciente, de algunos factores relacionados con la selección de los enfermos o de la biopsia renal. En general, en los niños menores de 8 años, la nefropatía con cambios mínimos es responsable del 80% de todos los casos de síndrome nefrótico, por lo que la actitud actual es la de iniciar tratamiento con glucocorticoides durante 8 semanas sin necesidad de efectuar biopsia renal, que se reservará para los casos corticorresistentes o que presenten datos clínicos (hipertensión arterial, insuficiencia renal, afectación multiorgánica, entre otras) que hagan sospechar otra etiología. En los adultos, a diferencia de los niños, la glomerulonefritis primaria de mayor prevalencia es la nefropatía membranosa. Sin embargo, conviene recordar que en cifras absolutas la causa más frecuente de síndrome nefrótico es la nefropatía diabética. La decisión de indicar una biopsia en todo adulto con síndrome nefrótico es controvertida. En general, una vez descartadas causas farmacológicas, infecciosas y metabólicas, hoy en día se aconseja realizar la biopsia renal, debido a sus implicaciones diagnósticas, pronósticas y terapéuticas. Otros autores, no obstante, usando análisis de decisión, concluyen que el tratamiento empírico con glucocorticoides en días alternos durante 8 semanas es un abordaje igualmente válido para los adultos con síndrome nefrótico, que puede evitar cierto número de biopsias renales sin que represente una mayor morbimortalidad de los casos que no respondan al tratamiento. ➡ SÍNDROME NEFRÓTICO. SÍNDROME NEFRÍTICO 167 ➡ 1.3. Fisiopatología del síndrome nefrótico. El fenómeno fisiopatológico central del síndrome nefrótico radica en la alteración de la barrera de filtración glomerular, que condiciona la pérdida de proteínas por la orina en cantidad abundante, la cual, a su vez, induce una situación de hipoproteinemia que será responsable de las restantes alteraciones que se describen en el síndrome nefrótico (hiperlipemia, edemas y otros). — Proteinuria. La barrera de filtración glomerular formada por células endoteliales, membrana basal glomerular (MBG) y células epiteliales representa una gran restricción al paso transcapilar de proteínas en relación con su tamaño, forma y carga eléctrica. La limitación según el tamaño se consigue gracias a la ordenada disposición de las fibrillas de colágeno tipo IV de la matriz glucoproteica de la MBG, que impide el paso de proteínas con diámetro superior a 4,4 nm. La barrera en función de la carga se debe a la electronegatividad de la pared capilar, con abundantes cargas aniónicas localizadas en las células endoteliales, las células epiteliales y, especialmente, los proteoaminoglucanos de la MBG, concretamente el heparansulfato. La mayoría de las proteínas están cargadas negativamente, en particular la albúmina, y son, por tanto, repelidas por la barrera de filtración glomerular. Esta situación explica por qué las proteínas cargadas positivamente, a igualdad de tamaños, presentan un aclaramiento renal aumentado respecto a las de carga negativa. En el síndrome nefrótico la proteinuria podría producirse, al menos teóricamente, bien por una pérdida de la electronegatividad de la barrera de filtración, bien por una desestructuración de ésta que condicione un aumento del tamaño de los poros. La nefropatía con cambios mínimos constituye el paradigma de las enfermedades causadas por un trastorno glomerular electroquímico. En estos casos, la proteinuria es altamente selectiva (se pierde sobre todo albúmina y otras proteínas negativas, quedando retenidas aquellas de mayor peso molecular como la IgG) y no se observan anomalías morfológicas con la microscopia óptica. Cuando la lesión estructural de la MBG es mayor, como pasa en el síndrome nefrótico debido a las restantes causas, ya 168 URGENCIAS Y EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS (II) pueden encontrarse alteraciones morfológicas con el microscopio óptico, facilitándose la pérdida de proteínas no sólo por su carga, sino por su tamaño, lo que constituye una proteinuria no selectiva. — Hipoproteinemia. Cuando la proteinuria y el catabolismo renal de la albúmina filtrada superan la tasa de síntesis hepática de esta proteína, se produce hipoalbuminemia (albúmina sérica inferior a 3 g./dl.). Generalmente hay una buena correlación entre el grado de proteinuria y la gravedad de la hipoalbuminemia, si bien puede variar en función de la edad, el estado nutricional, la dieta y la capacidad de síntesis hepática de albúmina del individuo afecto. En el espectro electroforético, además del descenso de la albúmina, se comprueba una disminución de las gammaglobulinas, con aumento relativo y a menudo absoluto de las α2-globulinas y β-globulinas, mientras que las α1-globulinas permanecen normales o disminuidas. Entre las inmunoglobulinas, la IgG suele estar descendida, manteniéndose las cifras séricas de IgA, IgM e IgE normales o incluso elevadas (por su mayor peso molecular). Los niveles séricos de la fracción C3 del complemento se mantienen normales, excepto si la enfermedad de base produce su consumo por fenómenos inmunológicos, mientras que se pueden observar descenso de las concentraciones séricas de las fracciones C1q, C2, C8 y C9. — Edema: mecanismos de formación. Los edemas suelen ser el motivo de atención, especialmente en los niños pequeños. Se trata de edemas blandos, con fóvea, que se localizan en las zonas declives (pies, sacro) y donde la presión tisular es leve, como en la región periorbitaria. Cuando la hipoalbuminemia es grave, puede aparecer ascitis y derrame pleural, si bien el edema pulmonar no ocurre a menos que exista algún otro proceso patológico asociado (insuficiencia renal o cardíaca). No se conocen con exactitud los mecanismos por los cuales los pacientes con síndrome nefrótico desarrollan edemas. La teoría clásica plantea que la retención de agua y sal es una consecuencia de la hipoalbuminemia causada por la proteinuria masiva. La disminución de la presión oncótica plasmática resultante favorecería la extravasación del líquido del compartimiento intravascular al intersticial, superando al flujo linfático de retorno. El consiguiente descenso del volumen plasmático efectivo (hipovolemia) estimularía el tono simpático, el eje reninaangiotensina-aldosterona y la liberación de ADH, favoreciendo la retención renal de sal y agua que, al no poder permanecer en el espacio intravascular por la falta de presión oncótica, saldría al intersticio, agravándose los edemas. Gradualmente, el volumen plasmático podría normalizarse a expensas de un aumento del espacio extracelular y de un incremento importante del edema visible. SÍNDROME NEFRÓTICO. SÍNDROME NEFRÍTICO 169 Sin embargo, este enfoque clásico de la fisiopatología de la formación de los edemas no se correlaciona con las observaciones en estudios de pacientes con síndrome nefrótico y en los modelos experimentales. Así, el volumen plasmático efectivo, que debería estar descendido según la teoría clásica, se encuentra elevado en la mayoría de los casos de síndrome nefrótico. Sólo en el 10-30% de los casos, según las series, está realmente descendido. Por otra parte, no se ha encontrado correlación entre la actividad de renina plasmática y aldosterona con el volumen plasmático efectivo, como sería de esperar si sólo mediasen mecanismos hemodinámicos. Igualmente, individuos con hipoalbuminemia congénita no desarrollan edemas y mantienen un volumen plasmático en todo momento normal. Una teoría alternativa es la denominada teoría de la expansión de volumen. Estudios recientes sugieren que otros mecanismos podrían tener mayor relevancia en la formación de los edemas de los pacientes con síndrome nefrótico. Así, se ha sugerido que un daño intrínseco de la nefrona conduciría a un aumento primario de la reabsorción tubular de sodio y agua, de forma independiente a la circulación sistémica, lo que induciría una expansión de volumen y favorecería la aparición de edemas. Se piensa que en esta alteración primaria de la reabsorción tubular de sodio estarían involucrados el eje renina-angiotensina-aldosterona, la ADH y, posiblemente, una resistencia a la acción tubular del factor natriurético auricular. Esta última hipótesis hoy día parece más aceptada. Sólo en los casos poco frecuentes con hipoproteinemias muy graves se daría la situación de hipovolemia efectiva y tendrían más trascendencia los mecanismos propuestos por la teoría clásica. 1.4. Manifestaciones extrarrenales del síndrome nefrótico. 1.4.1. Hiperlipemia. La alteración lipídica más constante es la hipercolesterolemia, que aparece prácticamente en todos los pacientes con síndrome nefrótico y que se correlaciona de forma inversa con la magnitud de la hipoalbuminemia. No parece relacionarse con la causa de la nefropatía. El colesterol que aumenta es el unido a las lipoproteínas de baja densidad (LDL), lo que constituye el fenotipo IIa (único trastorno lipídico detectable en el 30% de los pacientes con síndrome nefrótico). Los niveles séricos de lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) suelen estar igualmente elevados, pero sólo en las formas más graves de síndrome nefrótico. Más controvertidos son los datos referentes al colesterol unido a las lipoproteínas de alta densidad (HDL), que puede estar elevado, normal o descendido, si bien parece descender en situaciones de hipoalbuminemia grave, especialmente la fracción HDL2. Los triglicéridos pueden estar incrementados, aunque este aumento suele aparecer de forma tardía y sólo en las formas más graves de síndrome nefrótico con intensa hipoproteinemia. Recientemente se ha descrito que los niveles séricos de lipoproteína A están aumentados. 170 URGENCIAS Y EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS (II) De forma muy característica existe lipiduria, con cilindros grasos en el sedimento de orina, formados por diversos lípidos de peso molecular pequeño o medio que se han filtrado por el glomérulo lesionado, entre los que se incluyen HDL-colesterol, fosfolípidos, ácidos grasos libres y triglicéridos. Se desconocen los mecanismos por los que la proteinuria desencadena las alteraciones lipídicas, aunque en general se relacionan con la hipoalbuminemia y con su capacidad para inducir una síntesis aumentada de lipoproteínas por el hígado. Se sabe que existe un incremento en la producción de LDL y VLDL, así como una disminución del aclaramiento de VLDL, de los receptores tisulares de LDL y de la maduración de HDL3 a HDL2, facilitada, entre otros, por un descenso en la actividad de las enzimas lipoproteinlipasa y lecitíncolesterol-aciltransferasa, aunque los mecanismos responsables son en parte desconocidos. El significado clínico de la hiperlipemia en el síndrome nefrótico no está claro. En 1969, Berline y Mallick sugirieron la existencia de una incidencia elevada de mortalidad cardiovascular en pacientes con síndrome nefrótico. Recientemente se ha comunicado que el riesgo de enfermedad coronaria en estos pacientes es 5 veces mayor que en la población general, si bien la presencia concomitante en el síndrome nefrótico de hipertensión, hipercoagulabilidad y otros factores de riesgo de enfermedad vascular hace difícil poder definir el papel de las alteraciones lipídicas por sí solas. No obstante, el perfil aterógeno de ellas (aumento de LDL y lipoproteína A, descenso de HDL) es evidente. Otra consecuencia clínica de la hiperlipemia es la posible participación de esta alteración en el agravamiento de la lesión renal. Esta evidencia procede de estudios realizados en animales con síndrome nefrótico, en los que se ha observado una acumulación de lípidos en los glomérulos esclerosados. En estos modelos, el tratamiento con fármacos hipolipemiantes y dietas pobres en grasas disminuyó las lesiones renales. Si bien la hiperlipemia no puede por sí sola lesionar el riñón, sí es capaz de acelerar el daño glomerular causado por otro agente y empeorar el pronóstico de la nefropatía. La hiperlipemia facilitaría la hiperviscosidad sanguínea aumentando la presión intraglomerular, alteraría la producción de proteínas de la matriz mesangial o favorecería el infiltrado inflamatorio por células mononucleares, agravando la lesión glomerular preexistente. Estos hechos sugieren que los pacientes con síndrome nefrótico persistente e hiperlipemia deben recibir tratamiento farmacológico para intentar normalizar las cifras de lípidos en sangre. 1.4.2. Trombosis. El síndrome nefrótico constituye una situación de hipercoagulabilidad, por lo que la trombosis de la vena renal y, en general, los fenómenos tromboembólicos constituyen una de las complicaciones más importantes de este síndrome y que ensombrecen su pronóstico. La incidencia de complicaciones tromboembólicas se ha SÍNDROME NEFRÓTICO. SÍNDROME NEFRÍTICO 171 estimado en el 1,8% en los niños y el 26% en los adultos, siendo por lo común más frecuentes en los meses iniciales de la enfermedad. Aproximadamente la mitad de las trombosis en los niños son arteriales, mientras que en los adultos predominan las venosas, sobre todo en las venas profundas de los miembros inferiores. En estudios prospectivos efectuados mediante ecografía Doppler, hasta el 25% de los adultos con síndrome nefrótico presentan trombosis en los miembros inferiores, causantes de embolias pulmonares en el 5-8% de los casos. Las trombosis arteriales son más frecuentes en las arterias femoral y pulmonar. La trombosis de la vena renal, unilateral o bilateral, tiene una incidencia muy elevada en pacientes adultos con síndrome nefrótico, sobre todo si la causa de éste es una nefropatía membranosa, en cuyos casos la frecuencia es del 30-48% según las series. Otras nefropatías con riesgo aumentado de trombosis de la vena renal son la glomerulonefritis mesangiocapilar, la nefritis del lupus eritematoso sistémico y la amiloidosis. En general, la incidencia es mayor en las nefropatías primarias que en las secundarias. En los niños, la trombosis de la vena renal es una complicación muy rara, exceptuando el síndrome nefrótico congénito. La presentación clínica puede ser aguda, con dolor lumbar intenso unilateral o bilateral, hematuria que puede llegar a ser macroscópica, insuficiencia renal y aumento del tamaño renal. Suele afectar a pacientes que han sufrido una reducción importante de volumen. Otra forma de presentación, más frecuente que la anterior, es la forma crónica, de curso insidioso, en la que el paciente suele estar asintomático. La función y el tamaño renales suelen ser normales debido a la formación de vasos colaterales. Muchas veces el diagnóstico se establece ante la aparición de un edema en miembros inferiores desproporcionado para el grado de hipoalbuminemia (sobre todo si la trombosis se extiende hasta la cava) o de una embolia de pulmón (detectable hasta en el 35% de los pacientes con trombosis de la vena renal). Para el diagnóstico resulta útil la ecografía en las formas agudas (que muestra un riñón grande y edematoso), mientras que las formas crónicas sólo pueden identificarse mediante la venografía. Está por determinar la rentabilidad de otras técnicas como la ecografía Doppler y la RM en el diagnóstico de esta complicación. Entre los mecanismos propuestos para explicar la elevada incidencia de trombosis en estos pacientes, se incluyen anomalías en las proteínas de la coagulación y de la fibrinólisis, aumento de la agregación plaquetaria, trombocitosis, estasis venosa, lesión endotelial, aumento de la viscosidad sanguínea, hiperlipemia y administración de diuréticos y glucocorticoides. En general, los factores de la coagulación de bajo peso molecular se pierden por la orina y, por tanto, su concentración plasmática disminuye (factores IX, XI y XII, antitrombina III, protrombina, plasminógeno y otros). Por el contrario, los de mayor peso molecular se hallan elevados en plasma (factores II, V, VII, VIII, X y XIII). Especial importancia se ha atribuido al déficit de antitrombina III. 172 URGENCIAS Y EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS (II) 1.4.3. Infecciones. Los pacientes con síndrome nefrótico, especialmente los niños, presentan un riesgo aumentado de infecciones. En la era preantibiótica constituían la principal causa de muerte de estos enfermos, y hoy día sigue siendo un gran problema en países del Tercer Mundo. Las afecciones más frecuentes son la peritonitis primaria y la celulitis. Otras infecciones descritas son las urinarias, las víricas, neumonías, meningitis y sepsis. La peritonitis primaria es una complicación particularmente característica de los niños (hasta el 10% de los niños con síndrome nefrótico pueden presentarla), sobre todo si tienen signos de reducción de volumen. Los gérmenes implicados suelen ser encapsulados, particularmente Streptococcus pneumoniae. En países del Tercer Mundo la muerte por peritonitis sigue siendo frecuente en niños con síndrome nefrótico. La celulitis suele presentarse en pacientes muy edematosos a partir de una lesión cutánea, la mayoría de las veces yatrógena (venopunción, biopsia de grasa subcutánea, punción de paracentesis). Los microrganismos implicados son el estreptococo β-hemolítico y diversos gramnegativos. Curiosamente resultan excepcionales las celulitis por Staphylococcus aureus. Esta susceptibilidad a la infección por gérmenes encapsulados se ha intentado explicar por varias razones, entre las que se incluyen la deficiencia de IgG (por disminución de su síntesis y aumento de las pérdidas por filtración y catabolismo renales), las anomalías en factores de la vía alterna del complemento, en particular el factor B, que condicionan una opsonización defectuosa, los trastornos de la inmunidad celular y el déficit de transferrina y cinc, ambos esenciales para el normal funcionamiento de los linfocitos. 1.4.4. Hipovolemia y fracaso renal agudo. De forma esporádica, enfermos con síndrome nefrótico desarrollan un fracaso renal agudo, generalmente por mecanismos hemodinámicos. Así, en situaciones de hipoalbuminemia grave, el volumen plasmático efectivo y, por tanto, la perfusión renal se encuentran muy descendidos, situación agravada por el tratamiento intenso con diuréticos para disminuir los edemas, que conduce a una necrosis tubular aguda de origen isquémico por mala perfusión renal que suele ser reversible. En estos casos estaría indicado el tratamiento con expansores de plasma del tipo de la albúmina para restaurar la perfusión renal. Otros fracasos renales están producidos por reacciones de hipersensibilidad medicamentosa, sobre todo por diuréticos, que originan un cuadro de nefritis intersticial. Otros se deben al empleo de antiinflamatorios no esteroideos como la indometacina, por inhibir el flujo plasmático glomerular dependiente de las prostaglandinas en situaciones de contracción de volumen. Finalmente, algunos son secundarios a trombosis de las venas renales o a situaciones de sepsis. SÍNDROME NEFRÓTICO. SÍNDROME NEFRÍTICO 173 1.4.5. Otras complicaciones. En los síndromes nefróticos de larga duración pueden aparecer otras complicaciones. Así, la proteinuria continuada y el aumento del catabolismo renal de las proteínas desencadenan un balance negativo de nitrógeno y una malnutrición proteica. También se han descrito alteraciones tubulares proximales, como glucosuria, hiperfosfaturia y síndrome de Fanconi, entre otros. 1.5. Evaluación clínica inicial. Ante un enfermo con síndrome nefrótico, reviste especial importancia filiar su causa, ya que si bien existe un tratamiento general, como se verá a continuación, el tratamiento de la enfermedad de base es prioritario. Una cuidadosa anamnesis en busca de antecedentes de enfermedad sistémica, infecciones, ingesta de fármacos, y una exploración física detallada, muchas veces permiten orientar el diagnóstico etiológico. La exploración física junto a las pruebas de laboratorio básicas permiten conocer la gravedad y las repercusiones del síndrome nefrótico, posibilitando un tratamiento más adecuado que minimice las complicaciones. Las pruebas serológicas específicas pueden identificar diversas enfermedades sistémicas como responsables de la afectación renal. Si tras esta evaluación inicial no se descubre la causa del síndrome nefrótico, estaría indicada la biopsia renal en las condiciones anteriormente descritas, por las implicaciones tanto pronósticas como terapéuticas que representa. Por último, es importante estar alerta ante cualquiera de las complicaciones que pudieran derivarse del síndrome nefrótico, para tratarlas de forma precoz o, si es posible, prevenirlas (heparinización profiláctica en casos seleccionados, expansión de volumen plasmático en situaciones de hipoalbuminemia muy grave, entre otras). La evaluación de niños con síndrome nefrótico se centra en indagar si el diagnóstico probable es el síndrome nefrótico de cambios mínimos de la niñez. Hay presión sanguínea y función renal normal, proteinuria sin células ni cilindros celulares, valores normales de los componentes C3 y C4 del complemento, y resultados negativos de estudios de inmunofluorescentes de anticuerpos antinucleares. Una vez confirmados estos parámetros clínicos se recomienda la esteroidoterapia de prueba con prednisona. La desaparición de la proteinuria y del síndrome nefrótico con la esteroidoterapia confirman de modo adicional el diagnóstico probable de síndrome nefrótico de cambios mínimos de la niñez. El régimen de prueba de esteroides no se recomienda en las primeras 6-8 semanas en niños con signos de glomerulonefritis, a saber, hematuria, azoemia, oliguria o hipertensión. La mayoría de los niños afectados de 18 meses a 7 años sufre una variante del síndrome nefrótico que responde a tratamiento con esteroides. El pronóstico del síndrome nefrótico de cambios mínimos es favorable con resolución en muchos casos durante la adolescencia. 174 URGENCIAS Y EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS (II) 1.6. Tratamiento general del síndrome nefrótico. Independientemente de la causa del síndrome nefrótico, existe un tratamiento general que pretende disminuir la morbimortalidad de este síndrome y que incluye medidas higiénicas, dietéticas y farmacológicas. 1.6.1. Tratamiento del edema. En la mayoría de los casos el edema no suele tener mayor trascendencia clínica, excepto las lógicas molestias para el enfermo. En ocasiones puede ser grave, con derrame pleural y pericárdico acompañante. En función de la intensidad del edema el tratamiento será más o menos agresivo e incluye reposo, dieta y diuréticos. Reposo en cama: representa una forma muy eficaz de inducir la diuresis, al reducir la presión hidrostática de las extremidades inferiores, facilitando el paso de líquido desde el espacio intersticial hacia el plasmático, lo cual provoca una expansión del volumen circulante. Se recomienda, por tanto, a los enfermos en anasarca, mantener largos períodos de descanso, en posición horizontal y con las piernas levantadas. La colocación de vendas elásticas hasta la raíz del muslo favorece, por presión local, el comienzo de la diuresis. Dieta: la restricción de sal a 2-4 g., diarios tiene gran importancia al disminuir la reabsorción de agua y sodio en el túbulo renal proximal, favoreciendo la diuresis. Puede seguirse de forma ambulatoria si se evitan los alimentos salados y no se añade sal a las comidas. En los períodos de máximo edema (anasarca) debe restringirse parcialmente la ingestión de líquidos, que nunca debe superar la diuresis. Dado que algunos pacientes presentan sed intensa, si no se restringe la ingesta de líquidos puede aparecer una importante hiponatremia verdadera (mayor que la seudohiponatremia esperada por la hiperlipemia). Diuréticos: están indicados en muchos pacientes en la fase activa del síndrome nefrótico, ya que bloquean la retención de agua y sodio por el túbulo renal. Aunque se recomiendan diuréticos potentes del asa, como furosemida, bumetanida o ácido etacrínico, muchas veces el empleo de tiazidas es suficiente, por lo que es aconsejable empezar con estas últimas (50-100 mg./día de hidroclorotiazida, 500-1.000 mg./día de clorotiazida, 5-20 mg./día de metolazona). Los pacientes que no respondan a las tiazidas o los que presenten insuficiencia renal pueden tratarse con diuréticos del asa (furosemida, 40-250 mg./día). La asociación de tiazidas y diuréticos del asa suele ser eficaz, al actuar en segmentos distintos del túbulo renal, pero a veces tiene efectos sinérgicos inesperados por lo que, en general, conviene reservarla para uso hospitalario o con un estrecho control ambulatorio. Puede ser recomendable, asimismo, añadir un diurético ahorrador del potasio, para contrarrestar la caliuresis facilitada por los diuréticos anteriores y por la situación de hiperaldosteronismo secundario inducida por el propio síndrome nefrótico. Algunos pacientes se vuelven refractarios al SÍNDROME NEFRÓTICO. SÍNDROME NEFRÍTICO 175 tratamiento con diuréticos y a sus asociaciones. En estos casos, habrá que cerciorarse de que el paciente cumple la dieta sin sal. El empleo de una perfusión intravenosa de albúmina concentrada pobre en sal, asociada a altas dosis de furosemida (200-250 mg.), puede restaurar la respuesta diurética, al facilitar la secreción tubular de furosemida mediada por albúmina, alcanzando concentraciones intratubulares renales eficaces. Esta asociación debe reservarse para situaciones extremas, ya que su costo es elevado y la albúmina se pierde rápidamente por la orina. Los diuréticos deben usarse con gran precaución en pacientes con hipoalbuminemia grave y signos clínicos de descenso del volumen circulante efectivo, ya que pueden disminuirlo aún más al actuar sobre el filtrado glomerular que procede directamente del espacio intravascular, favoreciendo así situaciones de hipotensión, shock, fracaso renal agudo y trombosis. 1.6.2. Hipoproteinemia. Una proteinuria intensa y prolongada puede llevar a un balance de nitrógeno negativo y a una malnutrición proteico-calórica, por lo que, en principio, sería lógica la administración de dietas hiperproteicas. Sin embargo, estas dietas no se recomiendan hoy en día, puesto que producen un incremento superior en la albuminuria que en la síntesis de albúmina y, además, inducen una hiperfiltración glomerular que puede agravar la lesión estructural renal existente. En general, en enfermos con función renal normal se recomienda la ingesta de 1 g./kg./día de proteínas de alto valor biológico (dieta normoproteica), independientemente de las pérdidas urinarias. Si existe una situación de malnutrición proteica evidente y se requiere el aporte de más proteínas, conviene asociar pequeñas dosis de inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina para prevenir el incremento de la proteinuria. En los pacientes con deterioro de la función renal, se recomienda una restricción proteica moderada (0,65 g./kg./día), suplementada con aminoácidos. La ingesta calórica debe ser elevada (35 kcal./kg./día). La administración de albúmina intravenosa no se recomienda y sólo estaría indicada en los casos de proteinuria masiva con profunda hipoalbuminemia y clínica de hipotensión ortostática por un volumen plasmático circulante muy disminuido. 1.6.3. Tratamiento de la hiperlipemia. Dado que la hiperlipemia puede representar un factor de riesgo de enfermedad vascular acelerada y empeorar la evolución de la nefropatía de los pacientes con síndrome nefrótico, parece razonable emplear medidas terapéuticas que disminuyan el colesterol y los triglicéridos plasmáticos. Los estudios clínicos al respecto han permitido conocer cómo se modifican los lípidos en estos enfermos, pero no si estas modificaciones reducen el riesgo de enfermedad vascular o mejoran el curso de la nefropatía. Se debe seguir una dieta pobre en colesterol y ácidos grasos saturados, 176 URGENCIAS Y EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS (II) aunque es improbable que dicha reducción sea capaz de corregir la hiperlipemia del síndrome nefrótico. Asimismo, se recomienda un ejercicio razonable y reducción de peso si el paciente es obeso. Las resinas fijadoras de ácidos biliares (colestiramina y colestipol) son mal toleradas, no mejoran las HDL y pueden interferir en la absorción de otros medicamentos. Los fibratos (clofibrato, gemfibrozilo, fenofibrato, bezafibrato, ciprofibrato) mejoran de forma importante los triglicéridos, con un efecto más discreto sobre el colesterol, pero se asocian con mucha frecuencia a miopatías y rabdomiólisis, al aumentar su fracción libre en situaciones de hipoalbuminemia, por lo que se debe disminuir su dosis por lo menos en un 50%. El probucol disminuye el colesterol total y el unido a las HDL, no mejorando la relación LDL/HDL. Los inhibidores de la hidroximetilglutaril-coenzima A-reductasa (HMGCoAreductasa) (lovastatina, simvastatina, pravastatina y otros) son los que consiguen reducciones más importantes de LDL-colesterol mejorando las HDL, por lo que en principio pueden ser de elección como monoterapia. Sin embargo, se desconocen la eficacia y la seguridad a largo plazo en estos enfermos y también se han asociado a miopatías y rabdomiólisis. Si bien la experiencia clínica es escasa, resulta razonable asociar varios hipolipemiantes, teniendo siempre presente que el riesgo de toxicidad muscular se acentúa cuando estos fármacos se asocian. 1.6.4. Tratamiento de las complicaciones infecciosas. Cualquier infección en estos enfermos debe tratarse de forma precoz y agresiva. Algunos autores recomiendan el empleo de penicilina profiláctica en niños, por lo menos mientras están edematosos, como medida eficaz para prevenir infecciones por neumococo. Otras medidas preventivas que podrían ser útiles en pacientes de alto riesgo (niños y ancianos) incluyen la vacunación frente al neumococo y la gammaglobulina hiperinmune parenteral. El empleo de vacunas para virus en niños con síndrome nefrótico es más controvertido, ya que se han descrito casos aislados de recidiva del síndrome nefrótico coincidiendo con la vacunación. 1.6.5. Tratamiento de las complicaciones trombóticas. El empleo profiláctico de heparinas de bajo peso molecular está indicado en pacientes adultos que necesiten guardar reposo y/o estén muy edematosos. En presencia de trombosis de venas renales o de embolia pulmonar se debe iniciar tratamiento con heparina, seguida de anticoagulación oral durante 6 meses. Si persiste el síndrome nefrótico, es aconsejable mantener la anticoagulación, por lo menos hasta que la albúmina sérica sea superior a 2,5 g./dl. Se han comunicado algunos casos de trombosis agudas tratadas con éxito mediante estreptocinasa y urocinasa. SÍNDROME NEFRÓTICO. SÍNDROME NEFRÍTICO 177 2. SÍNDROME NEFRÍTICO. El síndrome nefrítico agudo (SNA) es un término clínico que define la aparición súbita y generalmente autolimitada de hematuria, hipertensión arterial, edema, oliguria y proteinuria por debajo del rango nefrótico. Casi todas las causas del síndrome nefrítico son de origen inmune. 2.1. Cuadro clínico del síndrome nefrítico. El SNA es la forma más frecuente de presentación clínica de la glomerulonefritis aguda postestreptocócica (GNAPE), por ello, los términos SNA y GNAPE se usan con frecuencia de manera intercambiable. Sin embargo, el SNA se refiere a un término clínico, mientras que la glomerulonefritis aguda define una entidad anatomopatológica que puede tener formas de expresión clínicas diferentes al SNA. En la descripción siguiente haremos referencia especial al cuadro de SNA resultante de la GNAPE. La hematuria, cuando es macroscópica, se caracteriza por la presencia de una orina de color oscuro, semejante al té. La aparición de hemoglobina en la orina puede ser descartada inicialmente utilizando una tira reactiva (que también reacciona con la mioglobina), pero la hematuria suele definirse por la existencia de más de 4 glóbulos rojos por campo cuando se observa al microscopio (x 400) el sedimento urinario obtenido de la centrifugación de 10 ml., de orina. La hematuria del SNA es de origen glomerular, por lo que existen cilindros hemáticos y eritrocitos en la orina con dimorfismo y/o acantocitos (hematíes con forma de neumáticos o con protusiones en forma de pequeñas orejuelas). La hematuria es un hallazgo prácticamente universal en la GNAPE y el 20 al 30% de los casos presenta hematuria macroscópica en una etapa postaguda de la GNAPE. La hematuria microscópica en la GNAPE puede persistir durante un año sin que se haya demostrado que este hallazgo sea indicativo de peor pronóstico. El edema está presente en el 80-90% de los pacientes con GNAPE y en el 60% de los casos representa el motivo de consulta. El edema es habitualmente palpebral o facial de los miembros inferiores. En el SNA es muy raro observar anasarca o ascitis, su presencia debe hacer sospechar el diagnóstico de síndrome nefrótico. El edema aparece y se resuelve de forma espontánea con la mejoría del SNA, en general en el transcurso de los 7-10 días siguientes a su inicio. La hipertensión arterial está presente en el 60-80% de los niños con SNA debido a GNAPE y es lo bastante grave para requerir tratamiento en la mitad de los casos. Como la hipertensión arterial es debida a la retención hidrosalina con expansión extracelular, la tensión arterial se normaliza cuando se reanuda una diuresis normal. La oliguria, referida como una disminución del volumen de orina del paciente, ocurre en alrededor de un tercio de los casos de GNAPE, pero es más frecuente en SNA de otras etiologías. Además de los signos anteriormente descritos, también se produce 178 URGENCIAS Y EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS (II) una proteinuria, que suele estar por debajo del rango nefrótico (> 50 mg./kg./día ó 40 mg./m2/h.). Las tres complicaciones más frecuentes que ocurren en el SNA son: la insuficiencia renal, que raramente es grave en niños (menos del 5% de los pacientes requiere tratamiento dialítico), la insuficiencia cardíaca congestiva, que puede llegar al edema agudo pulmonar si no se restringe la administración de líquidos, y que se observa en menos del 5% de los niños, y la encefalopatía hipertensiva, que es muy rara y requiere tratamiento agresivo (véase más adelante). 2.2. Fisiopatología de las manifestaciones clínicas. En la tabla 2 se resume la fisiopatología del SNA. La reactividad inmune produce lesiones estructurales que son las causas de la hematuria al permitir el escape de eritrocitos hacia el espacio de Bowman. El mismo proceso inflamatorio y la liberación de mediadores por las células residentes renales producen disminución de la tasa de filtración glomerular (GFR) y de la fracción filtrada de sodio que, asociadas a una reabsorción tubular de sodio normal o aumentada en segmentos distales del nefrón, condicionan la retención de agua y sodio y la expansión del volumen plasmático. Normalmente, la concentración del sodio urinario es menor de 20 mEq./l., y la fracción de excreción de sodio menor del 1%. La retención de agua y sodio y la expansión del volumen extra celular son la causa del edema. Tabla 2. Fisiopatología del SNA. SÍNDROME NEFRÓTICO. SÍNDROME NEFRÍTICO 179 La hipertensión arterial también se debe al aumento del volumen plasmático que induce un aumento del gasto cardíaco y de la resistencia periférica. Como corresponde a condiciones clínicas con aumento primario de volumen plasmático, existe una disminución compensatoria de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona (RAA), de la aldosterona, de la hormona antidiurética y un aumento del péptido natriurético atrial. La administración de inhibidores de la enzima conversiva de la angiotensina II inducen un aumento de la filtración glomerular y una reducción rápida de la tensión arterial, lo cual ha sugerido a algunos que la supresión del sistema RAA que existe en el SNA es insuficiente; sin embargo, existe una correlación entre el aumento de peso en la etapa aguda y los cambios de estas hormonas sensibles a cambios de volumen. Hay, además, una disminución de la excreción urinaria de prostaglandina E (PGE) y F y calicreínas urinarias en la fase aguda de la enfermedad. 2.3. Diagnóstico. La evaluación del paciente debe tener como objetivo confirmar el diagnóstico de glomerulonefritis y definir la etiología, además de establecer el estado clínico del paciente, particularmente, de la función renal y de la volemia, a fin de detectar y tratar en forma oportuna las complicaciones. Para el diagnóstico debe incluirse el interrogatorio, que nos proporciona una información valiosa relacionada con los tres aspectos mencionados antes. Los antecedentes de infección bacteriana o viral reciente y/o la presencia de una enfermedad sistémica pueden ser de gran ayuda en el diagnóstico. La historia de otro(s) episodio(s) anterior(es) de SNA está en contra del diagnóstico de GNAPE. El examen físico nos permite evaluar el estado de la tensión arterial y la presencia y gravedad del edema. La existencia de bandas en el lecho ungueal y la consistencia blanda casi de papel del pabellón de la oreja se asocian con un edema de larga duración e hipoalbuminemia y sugieren una etiología nefrótica del edema. Como se ha señalado antes, la presencia de ascitis es muy rara en el SNA y sugiere un síndrome nefrótico. En caso de existir hipertensión arterial debe realizarse un examen de fondo de ojo a fin de descartar la presencia de edema de retina o de papila. Si se comprueban hallazgos indicativos de insuficiencia cardíaca debe ser tratada rápidamente. Los exámenes de laboratorio deben incluir: 2.3.1. Examen de orina. Inicialmente puede utilizarse la tira reactiva, pero el estudio debe incluir examen del sedimento urinario en el que debe enfatizarse la búsqueda de dimorfismo de los glóbulos rojos y la presencia de cilindros hemáticos que nos sugieran el origen glomerular de la hematuria. La orina debe examinarse sin retraso porque los hematíes y los cilindros hemáticos pueden desaparecer transcurridas 2 horas, sobre todo en orinas alcalinas. 180 URGENCIAS Y EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS (II) 2.3.2. Proteinuria en orina de 24 horas. Nos permite diagnosticar un síndrome nefrótico o enfocar el diagnóstico hacia enfermedades que cursan con proteinurias en un rango nefrótico, como la glomerulonefritis membranoproliferativa y algunas nefritis lúpicas. 2.3.3. Seguimiento de la creatinina sérica y potasio. Para evaluar si existe azoemia (el 25-40% de los pacientes con GNAPE presentan azoemia, pero menos del 5% requerirán diálisis) o hipercalemia. 2.3.4. Complemento sérico (Clq, C3 y C4). La determinación del complemento es un examen de primera instancia porque permite orientar el diagnóstico hacia enfermedades que tienen, o que no tienen, reducción de las concentraciones del complemento sérico. Si sólo se encuentra disminuido el C3, debe considerarse la posibilidad de una GNAPE, glomerulonefritis membranoproliferativas, nefritis asociadas a infecciones como endocarditis bacteriana o shunts ventriculoatriales infectados. Si las concentraciones séricas de Clq, C3 y C4 se encuentran disminuidas, deben tenerse en cuenta enfermedades con activación de la vía clásica del complemento, como el lupus eritematoso sistémico (LES). En el caso de la GNAPE, los valores deben normalizarse en menos de 2 meses después del inicio de cuadro clínico, mientras que en las otras entidades mencionadas suele permanecer disminuido durante más tiempo. Si el complemento sérico es normal debe considerarse nefropatía por IgA, púrpura de Henoch-Schonlein, síndrome urémico-hemolítico y vasculitis y enfermedad antimembrana basal glomerular. 2.3.5. Anticuerpos anti-ADN . Para descartar LES y anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA) para descartar SNA secundario a vasculitis. Anticuerpos séricos antiestreptococo: antizi-mógeno, anti-ADNasa B, antiestreptolisina O (ASO) que sugieren una infección estreptococica reciente y son necesarios para diagnosticar la GNAPE. 3. GLOMERULONEFRITIS PROLIFERATIVA ENDOCAPILAR. Es un término anatomopatológico que define un proceso inflamatorio que se caracteriza por un aumerto difuso en el número de células del glomérulo resultante de la proliferación del capilar glomerular, del mesangio y de algunas células epiteliales, así como también de la infiltración de leucocitos provenientes de la circulación. La lesión es lobal (compromete todo el glomérulo) y difusa (todos los glomérulos están afectados en algún grado). La glomerulonefritis endocapilar puede expresarse como SÍNDROME NEFRÓTICO. SÍNDROME NEFRÍTICO 181 SNA pero, en ciertos casos, puede presentarse como un síndrome nefrótico. El estudio histológico generalmente no permite llegar a un diagnóstico etiológico para lo cual es necesario la evaluación y el seguimiento clínico y de laboratorio. 3.1. Etiología y epidemiología. Las causas más frecuentes son las postinfecciosas que producen síndrome nefrítico agudo y, dentro de éstas, la más frecuentemente observada es la GNAPE. Debido a que el prototipo de glomerulonefritis endocapilar es la GNAPE, haremos mayor énfasis en las características clínicas de esta entidad. 4. GLOMERULONEFRITIS AGUDA POSTESTREPTOCÓCICA. 4.1. Epidemiología. El 70-80% de los casos de GNAPE afecta a niños entre 2-14 años, sólo e15% son menores de 2 años y el 10% son mayores de 40 años. La GNAPE es dos veces más frecuente en el sexo masculino. Existe una incidencia familiar (38%) de la GNAPE, pero no se ha podido determinar algún marcador genético de predisposición. La GNAPE puede presentarse en forma esporádica o epidémica. La forma epidémica aparece en forma recurrente cada 5-7 años en ciertas comunidades que tienen características comunes: alto índice de pobreza, hacinamiento, condiciones higiénicas precarias y alta incidencia de desnutrición, anemia y parasitosis. En los países de Europa central y en Norteamérica la incidencia ha disminuido en los últimos 20 años, y actualmente sólo se informan casos esporádicos. Los sitios de infección estreptocócica más frecuentemente asociados a glomerulonefritis son la orofaringe y la piel. Estreptococos del grupo A son los que tradicionalmente se han asociado con glomerulonefritis y las cepas del tipo M causantes de nefritis aisladas con más frecuencia de las vías respiratorias son la 1, 2, 4 y 12. Las cepas aisladas del impétigo resultante en nefritis son: tipo M 47,49, 55, 57 y 60. Las infecciones con estreptococos de otros grupos también pueden producir una nefritis. Así, en 1998 se describió en Brasil una epidemia asociada a faringitis por el estreptococo zooepidemicus producida por la ingestión de queso contaminado. 4.2. Patogénesis. La GNAPE se desarrolla con la formación de complejos inmunes, los antígenos que activan el sistema inmune para la formación de estos complejos inmunes provienen del estreptococo, pero su naturaleza aún es motivo de debate. En la GNAPE hay una activación del sistema de complemento, pero posiblemente no constituye el mecanismo 182 URGENCIAS Y EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS (II) efector. Por otra parte, se han descrito varios mecanismos de auto inmunidad cuyo significado continúa siendo incierto. La inmunidad celular parece tener un papel central en la patogenia de la lesión estructural. 4.3. Antígenos nefritogénicos. Debido a que es infrecuente un segundo ataque de GNAPE, es probable que la fracción nefritogénica sea compartida por todos los estreptococos causantes de glomerulonefritis. La proteína M fue considerada en un principio nefritogénica, pero estos antígenos no han podido ser demostrados reproduciblemente en biopsias de pacientes con nefritis. Los antígenos estreptocócicos que son objeto de investigación activa en la actualidad son las proteínas catiónicas y el gliceraldehído fosfato deshidrogenasa (GAPDH). Ambos se han identificado en biopsias de pacientes con GNAPE, poseen afinidad por el glomérulo y producen una respuesta duradera de anticuerpos. El zimógeno es una proteína del estreptococo de 40 kD., precursora de la exotoxina o eritrotoxina B (proteinasa). Ambas proteínas son catiónicas (pl > 8,0), lo que permite su atracción y penetración en la membrana basal glomerular de carga negativa, favoreciendo así la formación de complejos inmunes in situ. En un estudio multicéntrico se ha demostrado que la elevación de títulos séricos de zirnógeno es el mejor marcador para la infección estreptocócica asociada a GNAPE. El GAPDH es el antígeno denominado en estudios anteriores endoestreptosina o antígeno preabsorbente. Su peso molecular de 40.000 kD., puede activar la vía alterna del complemento e inducir una respuesta del anticuerpo. 4.4. Autoinmunidad. En la GNAPE se han descrito tres formas de reacción autoinmune: la producción endógena de complejos inmunoglobulina-antiinmunoglobulinas (IgG anti-IgG), la formación de complejos ADN anti-ADN y la producción de ANCA. La reacción IgG anti-IgG ha sido la más intensamente estudiada. Títulos elevados de factor reumatoideo (principalmente anti-IgG) están presentes en el 30-40% de los pacientes en la primera semana de la enfermedad, y depósitos inmunes con actividad anti-IgG se han encontrado en el 30% de las biopsias de pacientes con GNAPE. Finalmente, los anticuerpos eluidos de los riñones de un paciente con GNAPE muerto por accidente demostraron una actividad anti-IgG. El papel patogénico de los complejos IgG anti-IgG es sugerido por su capacidad de activar la vía alterna del complemento (C3 NeF). Existen varios mecanismos potencialmente causantes del desarrollo de la actividad anti-IgG, el mecanismo más estudiado es el relacionado con efectos de la neuraminidasa estreptocócica. La acción de esta enzima (neuraminidasa o sialidasa), producida por algunas bacterias y virus, produce la pérdida SÍNDROME NEFRÓTICO. SÍNDROME NEFRÍTICO 183 de ácido siálico de la molécula de IgG, y ésta transformación la hace autoantigénica. Este mecanismo se ha apoyado por la demostración de ácido siálico libre y la actividad de neuraminidasa en sueros de pacientes con GNAPE y por la identificación en biopsias renales de pacientes con GNAPE de estructuras desialisadas (demostrables por las características de fijación de lectinas fluoresceinadas) que incluyen algunos leucocitos infiltrantes. Otro mecanismo potencialmente causante de la producción de antiinmunoglobulinas es la unión de la fracción Fc de la IgG a los receptores tipo II del estreptococo, que inicia una respuesta inmune similar a la que ocurre con la inmunización de haptenos unidos a proteínas. Aunque la existencia de fenómenos autoinmunes parece estar fuera de duda, no está aún definido si la autoinmunidad desempeña un papel en la patogénesis de la GNAPE o si es un fenómeno coexistente sin repercusión patogénica. 4.5. Participación de la inmunidad humoral. En la GNAPE, la formación de complejos inmunes probablemente ocurre de dos formas diferentes. En primer lugar, existe el depósito de complejos inmunes circulantes en el glomérulo, tal como ocurre en la enfermedad aguda del suero. La similitud en el tiempo de latencia, depósitos de complemento y de inmunoglobulinas, características del infiltrado de células mononucleares y la expresión de moléculas de adhesión sugieren que este mecanismo participa en la patogénesis de la enfermedad. El otro mecanismo es la formación in situ de los depósitos inmunes. En este mecanismo, la carga eléctrica es de gran importancia. Los antígenos catiónicos como el zimógeno/proteinasa pueden alcanzar y penetrar la membrana basal glomerular (MBG), en la cual se pueden formar localmente los complejos inmunes. 4.6. Papel del complemento. La presencia de depósitos de C3 y de C5b-C9 (CAM) en glomérulo, principalmente en áreas subepiteliales, y la disminución reversible de las concentraciones séricas del complemento y de CH50 han sugerido la participación del sistema de complemento en la patogénesis de esta enfermedad. Sin embargo, en la enfermedad aguda del suero, la depleción de complemento o la deficiencia de C6 no previenen la glomerulonefritis. 4.7. Participación de la inmunidad celular. Hasta mediados de la década de 1970 la patogénesis de las glomerulonefritis era atribuida iniciamente a mecanismos de tipo humoral. Pero desde entonces se han acumulado evidencias de la participación de la inmunidad celular. En biopsias renales de nefritis humana y experimental se ha demostrado la presencia de infiltrado de monocitos y linfocitos en los glomérulos y en el intersticio. 184 URGENCIAS Y EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS (II) Las moléculas de adhesión participan en el mecanismo de infiltración de leucocitos; en riñones de pacientes con GNAPE hay aumento de expresión de moléculas de adhesión en el glomérulo y en el intersticio, tanto en el endotelio vascular y mesangio (ICAM-1), como en los leucocitos infiltrantes (LFA-1) que sigue el curso clínico de la enfermedad vuelve a la normalidad aproximadamente 3 meses después del inicio del cuadro clínico. Tanto las células infiltrantes como las residentes activadas pueden producir citocinas capaces de amplificar la lesión. En la GNAPE hay aumento en la excreción urinaria de IL-6 y, además, IL-6 y TNF-a se encuentran aumentadas en el suero y en biopsias renales. El factor activador de plaquetas se ha encontrado aumentado en suero de pacientes con GNAPE en contraste con los valores normales que presentan los sujetos con infección estreptocócica no complicada con glomerulonefritis. La expresión de IL-8 y de TGF-b, también están aumentadas en biopsias renales de pacientes con GNAPE. La intensidad de la expresión de IL-8 en las biopsias se correlaciona con el infiltrado de neutrófilos y con el aumento de la matriz mesangial. 4.8. Aspectos clínicos. 4.8.1. Antecedente de infección estreptocócica . El riesgo de sufrir nefritis postestreptocócica después de una infección por un estreptoco nefritogénico es del 15%. Las infecciones estreptocócicas de garganta asociadas a GNAPE pueden manifestarse con un cuadro clínico variable desde molestias leves en la garganta, hasta exudado purulento en asociación con fiebre y adeenitis cervical. La presencia de estos tres hallazgos se asocia con el diagnóstico de faringitis estreptocócica en más del 90% de los casos. Por el contrario, la posibilidad de faringitis de etiología estreptocócica en pacientes que no presentan ninguno de los tres hallazgos mencionados es aproximadamente del 3%. Por cuanto los cultivos de garganta tienen un 10% de falsos positivos y falsos negativos, las faringitis con los tres hallazgos clínicos mencionados deben tratarse sin realizar cultivos y las que no tienen ninguno de estos signos no deben tratarse. La utilidad del cultivo está en definir si la gran mayoría de faringitis, que de hecho presentan uno o dos de los hallazgos mencionados, deben recibir tratamiento. El período de latencia entre las infecciones en la garganta y el inicio de la nefritis suele ser de 2 a 3 semanas. 4.8.2. Manifestaciones clínicas. Estudios prospectivos indican que la forma clínica de la GNAPE, caracterizada por una disminución en las concentraciones séricas de complemento C3 y hematuria microscópica, es 4-5 veces más frecuente que las formas sintomáticas. La forma de presentación clínica más habitual es el SNA que aparece en más del 80% de los casos con las características descritas previamente y que suele resolverse en menos de 2 SÍNDROME NEFRÓTICO. SÍNDROME NEFRÍTICO 185 semanas. Sin embargo, la hipocomplementemia puede persistir hasta un mes y la microhmatria varios años. Otras formas de expresión clínica de la GNAPE son el síndrome nefrótico que se observa en menos del 4% niños y el 20% de los adultos y se asocia con peor pronóstico a largo plazo, y la glomeruloefritis rápidamente progresiva que aparece en menos del 1% de los casos y se caracteriza por una proliferación extracapilar y formaciones de media luna de mayor o menor extensión en un porcentaje variable de glomérulos. 4.9. Hallazgos de laboratorio. 4.9.1. Serología para anticuerpos estreptocócicos. En muchos casos no se puede determinar el sitio de infección ni se pueden cultivar los estreptococos, por tanto es indispensable estudiar marcadores serológicos de infección estreptocócica. Las concentraciones de ASO están aumentadas principalmente después de infecciones respiratorias. El incremento de los títulos comienza 1-3 semanas después del inicio de la infección, tiene un pico a las 3 a 5 semanas y luego disminuyen de forma progresiva, pudiendo observarse títulos séricos hasta 6 meses después del episodio infeccioso. No existe relación entre los títulos de ASO y la gravedad o el pronóstico de la enfermermedad. La anti-ADNsa B está aumentada en el 70-80% de los casos de infecciones cutáneas por estreptococos nefritogénicos. En un estudio multicéntrico se ha demostrado que los títulos de anticuerpos antizimógeno determinados por el método de ELISA constituyen el mejor marcador disponible para diagnosticar una infección estreptocócica en pacientes con nefritis. Títulos mayores de 1:1.600 (el doble de la dilución encontrada para los controles) tienen una sensibilidad del 88% y una especificidad del 85%. Los títulos de zimógeno comienzan a disminuir a las pocas semanas del inicio de la infección pero permanecen elevados por lo menos 3 meses después de la misma. Más del 95% de los pacientes con GNAPE tienen una reducción del complemento sérico (C3 Y CH50) en la primera semana de la enfermedad. Las concentraciones de properdina también se encuentran bajas en una proporción menor de casos. Las inmunoglobulinas IgG e IgM están aumentadas en el 80% de los pacientes, mientras que, en contraste con los pacientes con fiebre reumática, la IgA permanece normal. Las crioglobulinas y los complejos circulantes están aumentados en el 60% de los casos. Los valores séricos de complemento e inmunoglobulinas deben normalizarse dentro de los 2 meses del inicio del cuadro clínico. 4.10. Patología. Típicamente hay una glomerulonefritis endocapilar difusa que se caracteriza por la proliferación de células glomerulares, fundamentalmente endoteliales y mesangiales. 186 URGENCIAS Y EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS (II) Existe, además, infiltrado de leucocitos, sobre todo de monocitos y polimorfonucleares (PMN) y de escasos linfocitos más evidente en la etapa temprana de la enfermedad y asociado con la expresión de IL-8. La infiltración de linfocitos es menos intensa y en biopsias tempranas son del tipo de linfocitos cooperadores (CD4). Pueden haber, además, grados variables de expansión de la matriz mesangial. Los cambios proliferativos observados en el glomérulo mejoran en las primeras semanas de evolución pero pueden persistir durante varios meses. En el ersticio hay una infiltración principalmente de linfocitos pero pueden observarse también monocitos y PMN. La apoptosis está aumentada y se correlaciona con el grado de proliferación y posiblemente representa un mecanismo de resolución de la enfermedad. En algunas biopsias tomadas varios años después de la etapa aguda, en pacientes sin manifestaciones clínicas de daño renal crónico se pueden encontrar depósitos inmunes, glomerulosclerosis focal y expansión mesangial. Con la técnica de inmunofluorescencia pueden identificarse depósitos de C3, IgG, IgM y CAM con un patrón granular, difuso y global, en las zonas adyacentes siguiendo el trayecto de la MBG, y en el mesangio. Se han descrito tres patrones diferentes de depósitos de inmunofluorescencia. Con el uso de la microscopia electrónica se pueden identificar depósitos electrodensos localizados en el área subepitelial de la MBG, en forma de jorobas (humps). Estos depósitos son típicos pero no exclusivos de GNAPE, y son muy prominentes y numerosos en biopsias con depósitos inmunes en «guirnalda» y proteinuria intensa. 4.11. Diagnóstico. Debe tenerse presente que la GNAPE casi siempre se expresa clínicamente como un sinma. Debe examinarse el paciente en busca de piodermitis, otitis o faringitis asociadas. En caso de existir infección activa deben tomarse cultivos. En muchos casos no se puede precisar el sitio de la infección, por ello siempre es necesario estudiar los anticuerpos séricos antiestreptococo. 4.11.1. Indicaciones de biopsia renal en la GNAPE. La biopsia renal no está indicada de forma rutinaria y debe reservarse a los casos en los que el cuadro clínico no sea típico o se presente un curso rápidamente progresivo. Los hallazgos atípicos que harían considerar la biopsia renal pudieran ser: proteinuria en rango nefrótico, persistencia de cuadro clínico después de 2 semanas de evolución, en especial si existe un período de anuria prolongado. Otros hallazgos que plantean un diagnóstico diferente a GNAPE pudieran ser: concentraciones normales de complemento sérico y falta de evidencias serológicas o clínicas de infección estreptocócica. En el período postagudo, la biopsia puede plantearse cuando el paciente SÍNDROME NEFRÓTICO. SÍNDROME NEFRÍTICO 187 presenta un complemento sérico bajo después de la sexta semana y cuando persiste o reaparece la proteinuria después de los 6 meses del episodio agudo. 4.12. Pronóstico. El pronóstico a corto plazo es excelente. Las manifestaciones clínicas suelen mejorar en menos de 2 semanas. Algunas características que sugieren un peor pronóstico y que obligan a un seguimiento a largo plazo, como la edad adulta, puesto que en mayores de 60 años la mortalidad puede llegar hasta eI 25%. La manifestación clínica de síndrome nefrótico tiene peor pronóstico: la existencia de ANCA que se asocia con la aparición de medias lunas con proliferación extracelular y azotemia. El pronóstico a largo plazo ha sido motivo de controversia. Las biopsias obtenidas hasta 15 años después del episodio agudo pueden evidenciar algunos cambios como esclerosis y fibrosis, pero la incidencia de azoemia 10-15 años después del episodio agudo, tomando en conjunto todas las series reportadas, es aproximadamente del 0,1%. Estudios realizados por nuestro grupo demuestran que, después de 15 años del ataque agudo de GNAPE en niños, la incidencia de hematuria ocasional (2%), proteinuria (5,4%), hipertensión arterial (2%) y azoemia (0,9%) son similares a los valores encontrados en la población general. 4.13. Tratamiento. 4.13.1. Antibióticos. El tratamiento con antibióticos se recomienda en todos los casos. Penicilina oral benzatínica 50.000 a 100.000 U./kg., de peso dividida en 3 dosis durante 7 días; si no se dispone de penicilina oral, puede administrarse una dosis única de penicilina benzatínica intramuscular (600.000 U., en niños pequeños y 1.200.000 U., en niños mayores). Si el niño es alérgico a la penicilina debe administrarse eritromicina a una dosis de 30-50 mg./kg., peso por día, administrado en dosis divididas cada 6 horas, durante 10 días. Es deseable estudiar a los familiares cercanos para detectar evidencias clínicas o serológicas de infección por estreptococo por la alta incidencia en el grupo familiar de los casos índice. 4.13.2. Tratamiento del síndrome nefrítico. Todos los pacientes deben ser hospitalizados excepto cuando la creatinina sérica está normal y la tensión arterial y el edema son leves. En ese caso puede optarse por un tratamiento extrahospitalario, pero debe realizarse un seguimiento diario de la tensión arterial y del peso a fin de descartar de forma temprana el empeoramiento del cuadro clínico. 188 URGENCIAS Y EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS (II) Dieta. Debe indicarse la restricción en la ingesta de agua y en el sodio en todos los pacientes con SNA Durante las primeras 12-24 horas, cuando no se conoce la diuresis, es razonable omitir todas las ingestas orales a fin de establecer un equilibrio negativo y evaluar la diuresis. Reposo. No se ha demostrado que el reposo absoluto mejora la evolución clínica de la enfermedad; sin embargo, es recomendable el reposo relativo y los pacientes lo guardan por no sentirse bien durante la fase aguda. Diuréticos. El uso de diuréticos de asa produce un aumento rápido del volumen de orina en el 80% de los pacientes con GNAPE. Este efecto contribuye a reducir el estado de hipervolemia, el edema y la tensión arterial. La furosemida puede prescribirse por vía intravenosa 1-2 mg./kg., de peso por dosis o por vía oral: 10 mg./kg., de peso, puede administrarse en varias dosis por día y es raro que se necesite su uso durante más de 48 horas. Varios estudios han demostrado que la furosemida aumenta 4-9 veces la diuresis, con lo cual se reduce el tiempo de normalización de la tensión arterial y la desaparición total del edema (de 7-10 días a 4-5 días). Otros diuréticos como las tiacidas no son efectivos y los inhibidores de la aldosterona como la espironolactona están contraindicados por el peligro de hipercalemia. Fármacos antihipertensivos. Son necesarios en el 50% de los pacientes, y en raras ocasiones se requiere su uso más de 2-3 días en enfermos con GNAPE. Un fármaco que se ha utilizado más recientemente es el nifedipino, 10 mg., sublingual (5 mg., en caso de niños pequeños). Esta dosis puede repetirse a las 2 horas. Si no hay una respuesta adecuada pueden administrarse hidralazina (0,2 mg./kg., por vía parenteral), recordando que induce taquicardia y que si la frecuencia cardíaca es mayor de 110 ppm es conveniente evitarlo. El diazóxido puede administrarse en minibolos de 1-3 mg./kg., de peso y debe utilizarse con diuréticos, ya que retiene sodio. El nitroprusiato de sodio debe reservarse para los casos con encefalopatías hipertensivas, algo raro hoy día. Los inhibidores de la enzima conversiva de la angiotensina deben evitarse porque producen hiperpotasemia; los bloqueadores beta tampoco deben utilizarse porque el estado de hipervolemia en que se encuentra el paciente hace peligroso el desarrollo de una insuficiencia cardíaca y, además, por el peligro de hiperpotasemia. El uso de digitálicos está contraindicado porque no son efectivos en la insuficiencia cardíaca y la intoxicación es frecuente. BIBLIOGRAFÍA. Glassock RJ. Clinical aspects of acute, rapidly progressive, and chronic glomerulonephritis. En: Earley LE, Gottschalk RJ, eds. Strauss and Welt’s: Diseases ofthe Kidney. 3ª ed. Boston: Little Brown and Company, 1979; 691763. SÍNDROME NEFRÓTICO. SÍNDROME NEFRÍTICO 189 Glassock RJ. Sodium homeostasis in acute glomerulonephritis and nephrotic syndrome. Contr Nephrol 1980; 23: 181-93. Madaio Mp, Harrington JT. The diagnosis of acute glomerulonephritis. N Engl J Med 1983; 309: 1299-1302. Parra G, Rodríguez-Iturbe B. Síndrome nefrítico. En: Saieh C, Izzo C, Escala JM. Manual de nefrourología pediátrica. 3ª ed. Santiago de Chile: Publicaciones técnicas Mediterráneo, 2001; 128-132. Parra G, Rodríguez-Iturbe B. Estudio del paciente con alteraciones del examen de orina: hematuria y proteinuria. En: Sellaré I, Torres Ramírez A, Hemández Marrero D, Ayus JC, eds. Manual de nefrología clínica, diálisis y trasplante. Madrid: Harcourt & Brace. 1997; 1-30. Rodríguez-Iturbe B, Parra G. Glomerulonephritis associated to infection. En: Massry SG, Glassock RJ, eds. Textbook of Nephrology. Filadelfia: Lippincott, Williams & Wilkins, 2001; 667-672. Rodríguez-Iturbe B. Glomerulonefritis aguda. En: Gará Nieto V; Santos F. Nefrología Pediátrica. Madrid: Aula Médica, 2000; 159-165. Rodríguez-Iturbe B. Acute endocapillary glomerulonephrtitis. En: Cameron S, Davison AM, Grunfeld JP, Kerr D, Ritz E, eds. Textbook of nephrology (2ª ed.). Oxford University Press. Oxford. UK 1998; 613-624. Rodríguez-Itube B. Epidemic poststreptococcal glomeruonephritis. Kidney lnt 1984; 25: 129-136. 190 URGENCIAS Y EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS (II)