Descargar cuanderno en formato

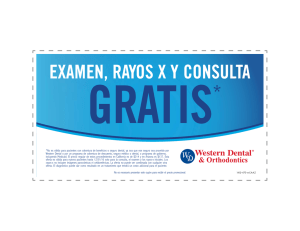

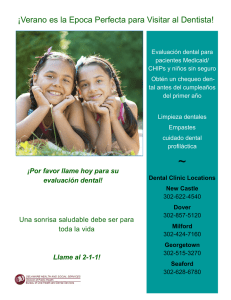

Anuncio