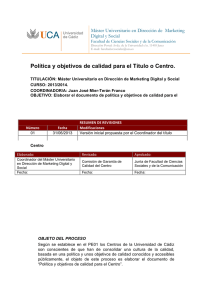

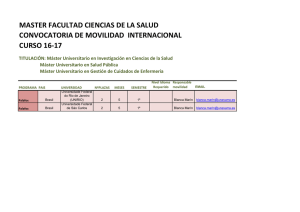

TFM García Acosta, Jesús Manuel

Anuncio