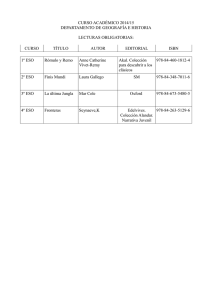

La abadía de Northanger

Anuncio