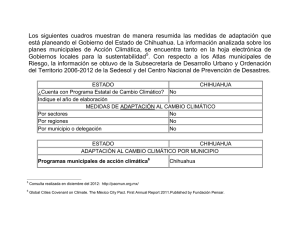

Memorias Congreso Internacional de Investigación Científica

Anuncio