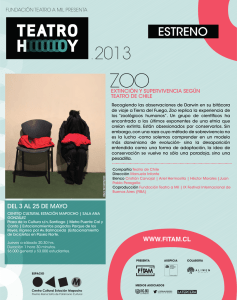

Literatura Local y Regional

Anuncio