Prendida en sus propias redes

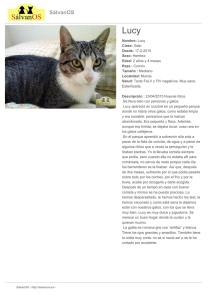

Anuncio