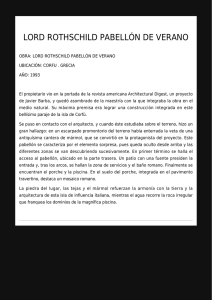

El pabellón de hiedra

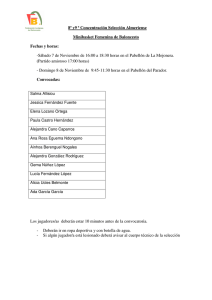

Anuncio